বিচ্ছেদ, বিভাজন ও সম্ভাবনা

বিভাজনের রাজনীতি, রুহানিয়াত এগুলো হচ্ছে এক ধরনের রাজনৈতিক পরিভাষা। যে কোন ধরনের নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতাকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং এর সম্ভাবনাকে আমলে নেয়ার জন্য অথবা রাজনৈতিক তৎপরতায় রূপান্তরের জন্য এই ধরনের নতুন নতুন পরিভাষা নির্মাণ ও তার পর্যালোচনার সুযোগ তৈরি করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটা রাজনৈতিক জনগোষ্ঠীর সম্ভাবনা ও তৎপরতা তার চিন্তা চর্চার ইতিহাস তথা ভাষিক নির্মাণের মধ্যেই সর্বপ্রথম প্রতীয়মান হয়।

এখন আসা যাক, বিভাজনের রাজনীতি বলতে এখানে কি বুঝানো হয়েছে। এটা বোঝার আগে আমাদেরকে জাতীয়তাবাদের উত্থান ও পরিণতি সম্পর্কে ধারণা রাখা দরকার। আমাদের এখানকার প্রেক্ষাপটে, জাতীয়তাবাদ প্রথমদিকে অনেক ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ হিসেবে গড়ে ওঠে। ঔপনিবেশিক শক্তির দ্বারা শোষিত দেশগুলোতে জনগণের মধ্যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা এবং নিজেদের সংস্কৃতি, ভাষা ও পরিচিতি রক্ষার তাগিদ সৃষ্টি হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর দিকে ইউরোপে রোমান্টিক আন্দোলনের (Romantic Movement) সময়ে জাতীয়তাবাদ একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে পরবর্তীতে ইউরোপীয় রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ফলে জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক চিন্তা চেতনা আরো প্রকট হয়ে ওঠে। বিভিন্ন ছোট রাজ্য বা সিটি-স্টেট একত্রিত হয়ে একটি বৃহত্তর জাতি রাষ্ট্র গঠন করতে শুরু করে, যেমন ইতালি এবং জার্মানি। বিশ শতকের দিকে দুটি বিশ্বযুদ্ধের পর জাতীয়তাবাদ আরো এক নতুন ধারা নেয়, যখন উপনিবেশগুলো স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সংগ্রাম করতে শুরু করে। বিশেষ করে আফ্রিকা, এশিয়া ও লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য জাতীয়তাবাদ একটি রাজনৈতিক অবলম্বন হিসেবে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

বেনেডিক্ট আন্ডার্সন সহ অনেকেই বলতে চান যে, জাতিরাষ্ট্র গঠিত হয় ইমাজিনেশনের ভিত্তিতে, অর্থাৎ একটা ইমাজিনারি কমিউনিটি, ওই কমিউনিটির প্রত্যেকেই একটা একক শেয়ার্ড ভ্যালু (মূল্যবোধ) রাখে যদিও তারা প্রত্যেকে প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে চেনে বা জানে না। তারা পুঁজিবাজার বিকাশের হাতধরে গড়ে ওঠা মুদ্রণ শিল্পকে (Printing Industry) কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া সাহিত্যিক চর্চা ও পত্রপত্রিকা ইত্যাদির মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে একধরনের যোগাযোগ স্থাপন করে। এর মধ্য দিয়েই একটি কল্পিত জনগোষ্ঠী তৈরি হয় যা চূড়ান্ত রূপ লাভ করে জাতি রাষ্ট্রের উত্থানের মধ্য দিয়ে। বাঙালি জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠার পেছনেও কিন্তু সব থেকে বড় ভূমিকা রেখেছিল সাহিত্য। এখনকার সময় যার ( জাতীয়তাবাদের) সর্বশেষ পরিণতি হিন্দুত্ববাদ এবং ভারতকে একটি হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্রে রূপান্তরের তৎপরতা।

১৯৪৭ আর ১৯৭১ সালের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট কখনই এক ছিল না। পাকিস্তান রাষ্ট্র হিসেবে কখনোই একটা রাজনৈতিক কওম বা জনগোষ্ঠী গঠন করতে পারে নাই। অথবা পারলেও সেখানে বাঙালি মুসলমান সহ আরও অনেককেই জায়গা করে দিতে ব্যর্থ হয়েছে। সুতরাং এই প্রেক্ষাপটেই যদি ১৯৭১ এর স্বাধীনতা যুদ্ধ হয়ে থাকে তাহলে কেন সেই পুরোনো ভুলের পুনরাবৃত্তি? জাতীয়তাবাদ যদি খারাপ হয়ে থাকে তো সেটা যেকোনো ধরনের জাতীয়তাবাদই খারাপ। আগে ধর্ম পরিচয়ের ভিত্তিতে জাতীয়তাবাদ ছিল বলে খারাপ আর এখন ভাষা বা নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের ভিত্তিতে জাতীয়তাবাদ, তাই এটা ভাল এমন তো হতে পারে না। সুতরাং স্বাধীন দেশে ১৯৭২ এর সংবিধানে জাতীয় পরিচয় বাঙালি নির্ধারণ করা ছিল সবচেয়ে বড় ঐতিহাসিক ভুল ও রাজনৈতিক নিপীড়ন। এবং পরবর্তীতে এর যে সাংস্কৃতিক রূপ নির্ধারণ ও নির্মাণ করা হয়েছিল সেখানে বাঙালি মুসলমান তো দূরের কথা বাংলাদেশের কোন নৃগোষ্ঠীর বা ধর্মীয় পরিচয়ের মানুষের প্রতিনিধিত্ব ছিল না। বরং ঔপনিবেশিক আমলে কলকাতা কেন্দ্রিক যে ভদ্রলোকি সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল তার আধিপত্য দেখতে পাই। সবচেয়ে বড় অন্তর্ঘাত ছিল এটাকে অসাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বলে চালিয়ে দেয়া। সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও একটা জনগোষ্ঠীর কখনো বৃহত্তর রাজনৈতিক বর্গের মধ্যে জায়গা হল না। এটাই ছিল স্বাধীন বাংলাদেশে রাজনৈতিক বিভাজনের সাংস্কৃতিক উত্থান। বিভাজনের রাজনীতির সবচেয়ে ভয়ংকর চেহারা দেখতে পাই আমরা গত পনেরো বছরে মুজিববাদকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা আওয়ামী-ফ্যাসিবাদী শাসনামলে। স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি আর বিপক্ষের শক্তি, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আর সাম্প্রদায়িক চেতনা, ধর্মীয় উগ্রবাদ তথা জঙ্গিবাদ আর ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ এইসব নানান ধরনের রাজনৈতিক বয়ান তৈরির মাধ্যমে তারা দেশের জনগণকে বিভক্ত করে রেখেছে। ২০১৩ সালে শাহবাগ আর শাপলার আন্দোলন তার বাস্তব উদাহরণ। দেশের মানুষের থেকে আস্থা হারানোর পরে সবাইকে সম্ভাব্য জঙ্গি বানিয়ে, নিজেদেরকে বাংলাদেশের একমাত্র নিরাপদ অভিভাবক সাজিয়ে এবং দিল্লির উপর ভর করে শাসন টিকিয়ে রেখেছে।

সুতরাং বিভাজন কোথা থেকে শুরু হল আর কি করে শুরু হল সেটা জাতীয়তাবাদের নামেই হোক আর মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নামেই হোক তার পর্যালোচনার জন্য সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রাখা আবশ্যক। যেমন ব্রিটিশবিরোধী বাঙালি জাতীয়তাবাদ, ১৯৪৭ পরবর্তী বাঙ্গালী মুসলমানের রাজনৈতিক তৎপরতা অথবা পূর্ব পাকিস্তানের নাগরিকদের রাজনৈতিক তৎপরতা, ১৯৭১ পরবর্তী বাঙালি জাতীয়তাবাদের পুনরাবৃত্তি, আর জুলাই পরবর্তী বাংলাদেশে এই জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক পরিচয় কি হবে অথবা পরিচয় সর্বস্ব রাজনীতির বাইরেও আর কোন রাজনৈতিকতা আছে কিনা, প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে তার যথাযথ অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা দরকার। বিভাজনের রাজনীতির সুলুক সন্ধানের জন্য ১৯৭১ পরবর্তী সময় মুজিববাদের উত্থান কি করে হল, এবং তার ধরণ কেমন ছিল সেটা জানাও আমাদের জন্য খুব দরকারি।

মানুষ, মানুষের চিন্তা, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক তৎপরতার কোন স্থিতিশীল চেহারা নেই, বরং প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। বর্তমানে যা ঘটছে অথবা এই পরিবর্তনকে সক্রিয় চিন্তা তথা বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক তৎপরতার মধ্যে ধারণ ও পর্যালোচনা করতে হয়। হেগেল তো এইসব কথাই বলেন। হেগেলের স্পিরিট তো মূলত রাজনৈতিক কর্তাসত্তা ও সচেতন সম্ভাবনা। ইমাম গাজ্জালির রুহানি আত্মশুদ্ধি – ইলহাম, এসব আলাপের সাথে হেগেলের কিছুটা মিল আছে। নিজেকে প্রতিনিয়ত পরিচর্যা করতে হয় তবেই লাওহে মাহফুজের সাথে সংযোগ স্থাপিত হয়, বা ইলহাম আসে। আবার কালির কাল সেও তো বিপ্লব, যাকে মিশেল ফুকোর ভাষায় আমরা বলতে পারি পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা (The Will for Alterity)। আমরা এটাকে অস্তিত্বে আশার আকাঙ্ক্ষাও বলতে পারি, কুন-ফায়া-কুন। এই আকাঙ্ক্ষা না থাকা বা বর্তমানকে চিন্তা ও তৎপরতার মধ্যে ধারণ ও পর্যালোচনা করতে না পারাটাই পশ্চাতপদতা। আবার যারা বর্তমানকেই ভবিষ্যৎ করে দিতে চায়, সম্ভাবনাকে খারিজ করে দিতে চায় অথবা এই পরিবর্তনশীলতাকে বাধাগ্রস্ত করতে চায় বা করে তারাই ফ্যাসিবাদী অথবা ফ্যাসিবাদী প্রবণতার দোষে দুষ্ট।

১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হল অথচ জনগণকে গাধা গর্ধব অনুমান করে কতিপয়ের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় অবকাঠামো নির্মাণ ও সংবিধান রচনা করা হল। রাষ্ট্র ঔপনিবেশিক ভূতের আছর মুক্ত হতে পারল না। একটা রাষ্ট্র স্বাধীন হওয়ার প্রায় চুয়ান্ন বছর পরেও তার রাজনৈতিকতার মধ্যে কোন ধরনের পরিবর্তন, বিকাশ বা পর্যালোচনা হয়নি। অথচ এই জনগোষ্ঠীর বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট আর ১৯৭১ পূর্ববর্তী রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট তো কখনোই এক নয়। কতগুলো জেনারেশন চলে গেছে, রাষ্ট্রীয় অবকাঠামোর মধ্যে তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক তৎপরতা এবং আশা আকাঙ্ক্ষার কোন প্রতিফলন নেই। যার ফলাফল স্বরূপ দেখা গেল একটা জনগোষ্ঠী একটা স্বাধীন রাষ্ট্র পাওয়ার পরেও রাজনৈতিক কর্তা হয়ে উঠতে পারেনি। রক্ত দেওয়ার মধ্য দিয়েই তার রাজনৈতিকতার সমাপ্তি, আর কিছু করার নেই। রক্ত দেয়া হয়ে গেছে এবার আইনের সামনে অপরাধী অথবা নিজের মানুষের মধ্যেই আধিপত্য বিস্তার ছাড়া আর কোন কাজ নেই। ১৯৭১, ১৯৭৫ এবং ১৯৯০ এর অভ্যুত্থান তার জলজ্যান্ত প্রমাণ। কি হতে পারত আর কি হল। সংগত কারণেই জনগণ কখনো এই রাষ্ট্রের শরিকানা দাবি করতে পারেনি, এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক বিনির্মাণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব বহাল রাখতে পারেনি। সর্বশেষ গত পনেরো বছরে যেহেতু সরকার কোন ভাবেই জনগণের উপর নির্ভরশীল ছিল না তথা রাষ্ট্রে জনগণের মালিকানা ছিল না, বরং তার বৈধতা আসছিল দিল্লির সরকারের থেকে। এহেন পরিস্থিতিতে ফ্যাসিবাদী সরকার রাষ্ট্রকে জনগণের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। নিপীড়নমূলক আইন থেকে শুরু করে নাগরিক ও মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন, হত্যা, গুম, লুট, ধর্ষণ, হেন কোন অন্যায় অবিচার নেই যা সরকারি ও সরকার দলীয় মদদে হয়নি।

ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপটে জাতীয়তাবাদী রাজনীতির তাৎপর্য নিশ্চয় ছিল। কিন্তু তার পরিণতি কি হল এবং আমাদের জন্য আর কি কি সম্ভাবনা আছে বা ছিল হয়ত, কিন্তু আমরা অনুধাবন করতে পারিনি, বর্তমানকে না ধরতে পারার মতন তার সঠিক পর্যালোচনা দরকার। ইতিহাস খুঁজলে আমরা দেখবো মানুষ একেকটা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তার পরিস্থিতির পর্যালোচনা করতে শিখেছে এবং নতুন রাজনৈতিক দিশা খুঁজে নিয়েছে। একসময় সাম্রাজ্য ছিল, উপনিবেশ ছিল, জাতিরাষ্ট্র হল, জাতিরাষ্ট্রের বিভিন্ন দুর্বলতাও আমাদের কাছে ধীরে ধীরে পরিষ্কার হতে লাগলো। কোন একদিন হয়ত মানুষ এই রাষ্ট্র ব্যবস্থাও ভেঙ্গে নতুন কিছু বানাবে। সুতরাং বর্তমান প্রেক্ষাপটে জাতি কল্পনার বাইরে গিয়ে আমাদের রাজনৈতিক জনগোষ্ঠী হিসেবে আত্মপ্রকাশের সম্ভাবনা ও সুযোগ খোঁজা অত্যাবশ্যক হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক জনগোষ্ঠী হয়ে ওঠার মানে হলো এখানে কোনো ধরনের জাত, লিঙ্গ বা ধর্ম পরিচয় প্রাইম কনসার্ন না, বরং সমষ্টিগত রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষাই মুখ্য। ফলত করনীয়, একটা নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক ঐকমত্যের অবয়বগুলো কি তার অনুসন্ধান কররনীয়। একটি জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক কমিটমেন্টগুলো কি হবে তা নির্ভর করে ওই জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার উপর, তারা কোন কোন বিষয়গুলোকে জাতি, ধর্ম, বর্ণ ইত্যাদির ঊর্ধ্বে রাখবে এই সিদ্ধান্তের উপর। সাধারণত বলা হয়ে থাকে যে ১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে বা ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হয়, কিন্তু একটু বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এটাকে সম্পূর্ণ অর্থে ইসলামিক বলা যায় না, বরং মার্শাল হডসনের ভাষায় বললে এর ভিত্তি ছিল ইসলামিকেট ধারণাটি। ইসলামের স্রেফ ধর্মীয় মূল্যবোধ ও চর্চার বাইরে তার একটা সাংস্কৃতিক রূপ বা বিকাশ আছে। অর্থাৎ পাকিস্তান রাষ্ট্র যখন গঠন হয়, এটা যতটানা ইসলামিক সেন্সে তার চেয়ে বেশি ইসলামিকেট সেন্সে;— যে মুসলিমদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিকাশের জন্য স্বতন্ত্র একটা ভূখণ্ড দরকার, টেরিটরি দরকার। যদিও ইসলামিকেট ধারণাটি নানাবিধ পর্যালোচনার অবকাশ রাখে। পাশাপাশি পাকিস্তান রাষ্ট্র কীভাবে ব্যর্থ হল, পাকিস্তান ধারণা বা রাষ্ট্রকল্পের সুবিধা-অসুবিধা, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং যোগেন মণ্ডলকে কেন পাকিস্তান ছাড়তে হল এসব ইতিহাসের খোঁজ খবরও আমাদের নেয়া দরকার।

পাকিস্তান আন্দোলনের সাথে নিজেদের বোঝাপড়া শেষে পূর্ব পাকিস্তানের নাগরিকরা যখন যুদ্ধে নামলো, তখনকার সেই তাড়না ছিল এই অঞ্চলের মানুষের রাজনৈতিক স্বাধীনতার তথা রাজনৈতিক জনগোষ্ঠী হয়ে ওঠার তাড়না, সংকীর্ণ বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা না। কিন্তু স্বাধীনতার পর যখন বাঙালি জাতীয়তাবাদের মাপকাঠিতেই রাষ্ট্রীয় অবকাঠামো ও তার সাংস্কৃতিক নির্মাণ এবং রূপান্তর হতে শুরু করল, তখন পাকিস্তান আমল আর স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশ আমলের মধ্যে তেমন পার্থক্য রইলো না। ব্যর্থ পাকিস্তান রাষ্ট্রের দুইটা ভাগ হল মাত্র। এভাবেই এই জনগোষ্ঠীকে রাষ্ট্র বিনির্মাণের রাজনৈতিক তৎপরতা থেকে জোরপূর্বক অবসর দেয়া হল। পরবর্তীতে কোন ধরনের রাজনৈতিক তৎপরতা যাতে আর দানা না বাঁধে সেজন্য এই জনগোষ্ঠীকে ইসলাম বনাম ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের বয়ান দিয়ে বিভক্ত করে রাখা হল। আমরা আলথুসারের আইডিওলজিকাল স্টেট অ্যাপারেটাস কিংবা গ্রামসির কালচারাল হেজিমনির দৃষ্টিতে পরখ করলে দেখবো যে আওয়ামী ফ্যাসিস্ট সরকার রাষ্ট্র পরিচালনা, সংবিধান, শিক্ষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক তৎপরতার মাধ্যমে কীভাবে তাদের বয়ানগুলো হাজির করেছে এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে মূল্যবোধ তৈরি করেছে। আমাদের ইতিহাসকে নতুন করে অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা করতে হবে। লিখতে হবে নিজেদের ইতিহাস। খুঁজতে হবে নিজেদের সাংস্কৃতিক স্বরূপ। গ্রামসির অর্গানিক ইন্টেলেকচুয়ালদেরকে খুঁজে খুঁজে বের করতে হবে।

রাজনৈতিক পুনরুত্থান; রুহানিয়াতের আলামত

রুহানিয়াত (روحانیت) শব্দটি আরবি শব্দ “রুহ” (روح) থেকে এসেছে, বাংলায় যাকে আমরা “আত্মা” বা “প্রাণ” বলি । যদিও আরবি রুহ আর বাংলা আত্মা বা প্রাণ কথাটার মধ্যে পারিভাষিক পার্থক্য আছে । ইসলামি জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনায় রুহ কথাটা চেতনা, উপলব্ধি অথবা আদেশ অর্থেও ব্যবহার করা হয়। রুহানিয়াত হল সেই জীবনধারা বা অবস্থান যেখানে একজন ব্যক্তি তার জীবিত প্রাণের তথা অস্তিত্বের চূড়ান্ত উপলব্ধি ও সম্ভাবনার চেতনা লাভ করে, এবং তাকে যাপন করার ব্যবস্থা (Lifestyle) খুঁজে পায় বা খুঁজতে থাকে। প্রথমত, রুহানিয়াত একটি ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক ধারণা, তবে এটি শুধুমাত্র ধর্মীয় প্রসঙ্গে সীমাবদ্ধ নয়। এটি একজন ব্যক্তির মানসিক, নৈতিক, এবং আত্মিক অবস্থা এবং জীবনের গভীরতর উপলব্ধি এবং তার উদ্দেশ্য অনুসরণের সাথে সম্পর্কিত। এটাও উল্লেখ থাকা জরুরি যে, রুহানিয়াত সব সময় ধর্ম বা গতানুগতিক ঐতিহ্য থেকেই জাত, এরকম কোন ব্যাপার নেই।

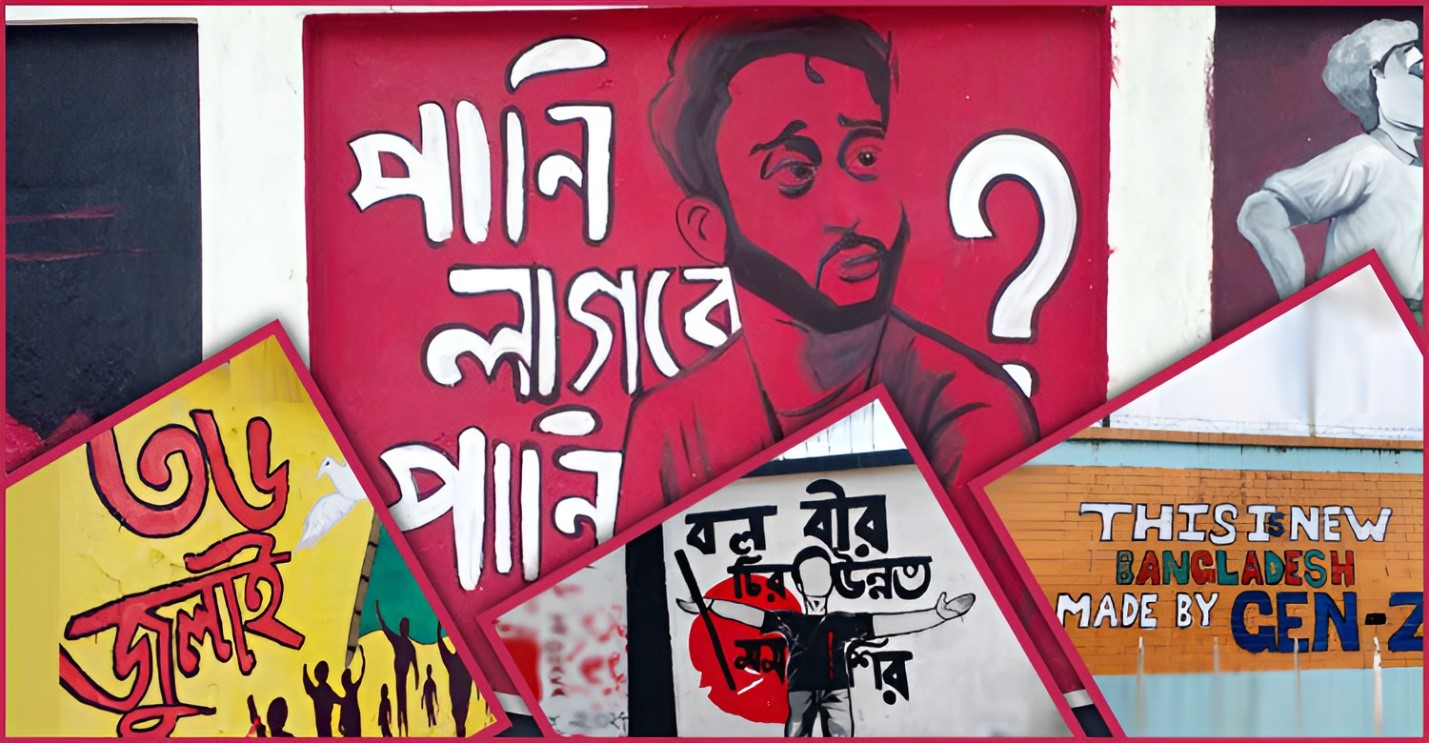

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের গ্রাফিতি, রাজশাহী

আমরা যদি জুলাই অভ্যুত্থানের বৈশিষ্ট্যগুলো পর্যালোচনা করার চেষ্টা করি, আমরা দেখতে পাবো যে, এটি ৭১-এর মতো নিজের টেরিটরির বাইরে কোনো অত্যাচারী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই নয়, বরং নিজের দেশের ভিতরের নিজেদের কমিউনিটির ফ্যাসিস্ট আচরণের বিরুদ্ধেই অভ্যুত্থান। তার মানে রাষ্ট্রের প্রশ্নে জনগণ ও সরকারের মধ্যে একটা আত্মিক ও শরিকানার ছেদ ঘটে গেছে, নিপীড়ন হয়ে উঠেছে সম্পর্ক স্থাপন ও রাষ্ট্রকে উপলব্ধি করার একমাত্র মাধ্যম। সুতরাং জনগণের মধ্যে যখন তার চূড়ান্ত উপলব্ধি হাজির হয়েছে, নিজেদের সামগ্রিক সম্ভাবনার চেতনা বা আত্মোপলব্ধি ধরা দিয়েছে, তারা রাস্তায় বেড়িয়ে গেছে। প্রতিবাদ, আন্দোলন, গণঅভ্যুত্থান বা বিপ্লবকে বিশ্লেষণে রাজনৈতিক চিন্তাবিদরা নানা ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছেন, যেমন মার্কসের ক্লাস স্ট্রাগল। তবে, ২৪ সালের অভ্যুত্থান ব্যাখ্যায় আমাদের জন্য সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক হলো মিশেল ফুকো। ইরান বিপ্লব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ফুকো এই বিপ্লবের প্রকৃতি এবং সারমর্ম দেখে অবাক হয়েছিলেন। জনগণ নির্দ্বিধায় বুলেটের সামনে নিজেকে সঁপে দিচ্ছে, মৃত্যুর ভয় নেই; দশজনকে হত্যা করলে তাদের লাশের উপর দিয়ে আরো বিশজন দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। এই যে মানুষের কোন একটা রাজনৈতিক বাস্তবতাকে পরিবর্তন করে দেবার বা নিজেরাই পরিবর্তিত হয়ে যাবার আকাঙ্ক্ষা যা প্রতিবাদের সর্বোচ্চ অবলম্বনকে ছাপিয়ে যাচ্ছে, ফুকো এর নাম দিয়েছেন পলিটিক্যাল স্পিরিচুয়ালিটি (Political Spirituality), বাংলায় যাকে আমরা রুহানিয়াতের রাজনীতি বলি। বাংলায় রুহানিয়াতের রাজনীতি কথাটার পরিচিতি ও প্রচলনে ফরহাদ মজহারের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

অনেকেই এই অভ্যুত্থানকে সরকার বিরোধী আন্দোলনে সীমাবদ্ধ করতে চায়, কিছু ফালতু যুক্তির নিরিখে। এই অভ্যুত্থান বাংলাদেশ নামক ভূখণ্ডে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর রুহানি জাগরণের অভ্যুত্থান। “ইতিহাসের শেষ” কালেও এমন জাগরণ শুধু বাংলাদেশ নয়, সারা পৃথিবীর ইতিহাসের জন্য শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত। এটাও আমাদের মাথায় রাখা দরকার বিপ্লব সবসময় কোন একটা আদর্শিক বিপ্লব হতে হবে, বিশেষ করে বাম/ ডান, এবং একটি অর্থনৈতিক শ্রেণি অন্য শ্রেণীর বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে হবে, এমন কোন ব্যাপার নেই। বরং, গতানুগতিক মতাদর্শ এবং সংজ্ঞায়িত শ্রেণি সীমানার বাইরেও একটি বিপ্লব হতে পারে, এবং তার মধ্য দিয়েই নতুন আদর্শ (পুরাতনের সাথে বোঝাপড়ার ভিত্তিতে) অথবা জীবন ব্যবস্থা (Lifestyle) জন্ম নিতে পারে। হতে পারে সেটা এমন এক আদর্শ অথবা জীবন ব্যবস্থা যা প্রচলিত আদর্শিক বোঝাপড়ার বাইরে একটি নতুন জীবনধারা, যা মানুষ চেয়েছিল, কিন্তু ফ্যাসিবাদী আধিপত্যের কারণে তার সেই উপলব্ধিকে ভাষায় প্রকাশ বা যাপন করতে পারেনি।

উদারতাবাদী রাজনৈতিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সমস্যা হলো সহানুভূতির রাজনীতি প্রচার করা, যেটা মূলত এক ধরনের বিরাজনীতিকরণ। তারা সর্বদা বিপ্লবীদের যথেষ্ট ইনক্লুসিভ না হওয়ার জন্য সমালোচনা করবে। কেউ যথেষ্ট রাজনৈতিক হতে পারে না যতক্ষণ না তারা রাজনৈতিক ডোমেইনে দৃশ্যমানভাবে উপস্থিত হয় এবং নিজেদের রাজনীতিকে যথেষ্ট অনুশীলন করে। বরং সহানুভূতির বশবর্তী হয়ে তাদের রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বানানোর মানে তাদের রাজনৈতিক সক্ষমতা ও সম্ভাবনা খর্ব করা, এবং অনেকাংশে রাজনৈতিক শোষণও বটে। যাদের রাজনৈতিক সম্ভাবনা এবং নিজস্ব ঐতিহ্য রয়েছে, তারা ইতিহাস থেকে অপ্রাসঙ্গিক হতে পারে না। বিপ্লবীরা অন্যদের রাজনৈতিকতাকে (Politicality) শোষণ বা সংকুচিত (Limit) করে দেয় না, তবে তারা তাদের নিজেদের মুখোমুখি করে দেয়, আপাতদৃষ্টিতে, যা নির্মম শোনায়। আইন বা সংবিধান দ্বারা মৌলিক মানবাধিকারের নিশ্চয়তা ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব নয় যতক্ষণ না রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের প্রতিটি সদস্য তা বোঝে এবং অনুশীলন করে। রাজনৈতিক স্বাক্ষরতা এবং সচেতনতার গুরুত্ব এখানেই।

জুলাই মাসে সংঘটিত ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে যে গণঅভ্যুত্থান হয়েছিল, তা এখনও বিপ্লবে রূপ নেয়নি। আমরা ফ্যাসিবাদী শাসন থেকে এখনও পুরোপুরি মুক্ত হতে পারিনি। ফ্যাসিবাদী বুদ্ধিবৃত্তিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক সিন্ড্রোম বা প্রবণতা এবং সেই সাথে এই ফ্যাসিবাদের পেছনে নিয়োজিত বিশাল প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো সম্পূর্ণরূপে অক্ষত ও অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। সুতরাং বাংলাদেশ এই ‘রাষ্ট্রের’ অন্তঃস্থলে প্রোথিত সকল ফ্যাসিবাদী সিন্ড্রোম, প্রবণতা ও চক্রান্ত নির্মূল করার জন্য বিপ্লব একটি সুস্পষ্ট প্রয়োজনে পরিণত হয়েছে। অতএব, বৈপ্লবিক পরিবর্তনের দাবি করা এবং জনপরিসরে এই দাবিদাওয়া বা চাওয়াপাওয়া নিয়ে আলোচনা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ঢাকা, ৮ নভেম্বর ২০২৪