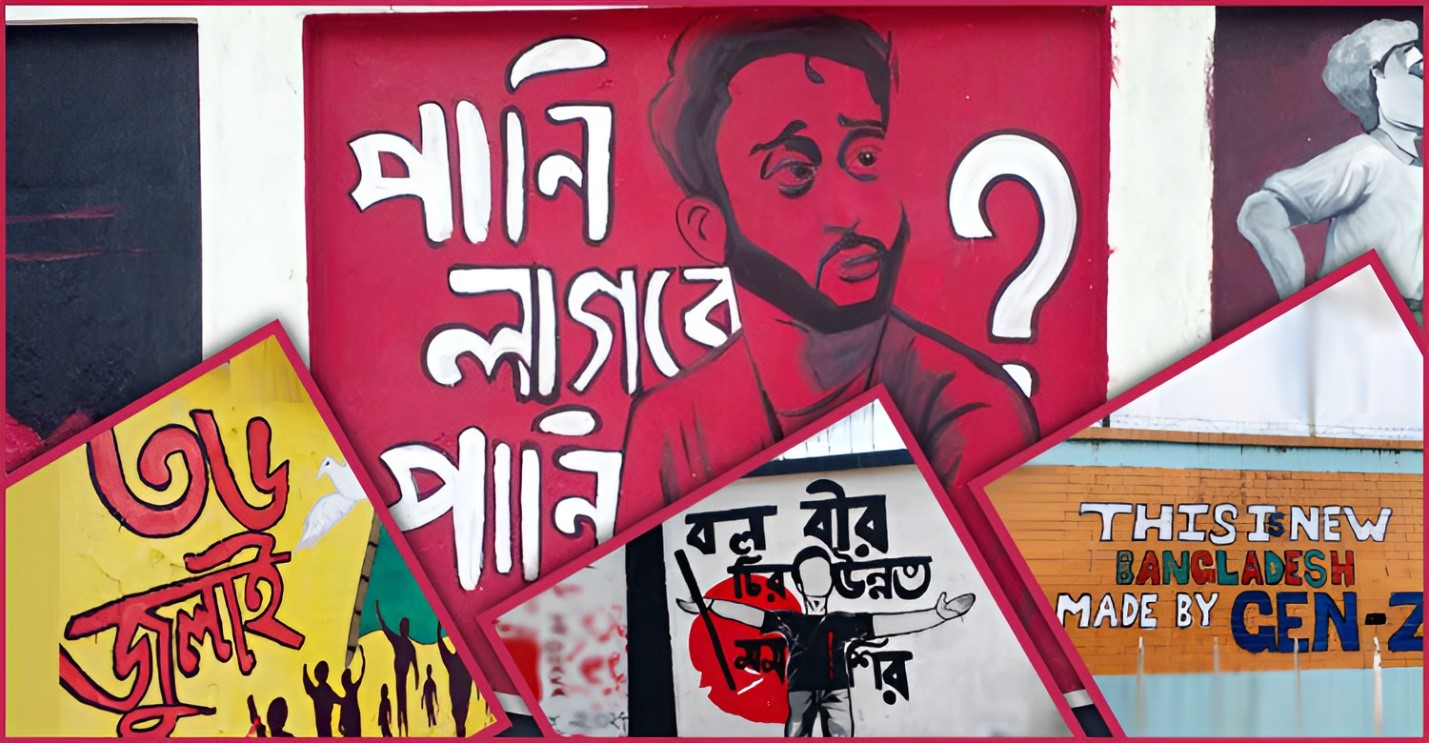

দশ লক্ষাধিক মানুষের প্রাণ কেড়ে নেয়া ১৯৭৪ সালের ভয়াল দুর্ভিক্ষ ঘটে যাওয়ার নেপথ্যে শুধু দেশীয় শাসনতান্ত্রিক ব্যর্থতা নয়, দায় আছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মুখ ফিরিয়ে নেয়ারও। এই দুর্ভিক্ষের দায়ভার প্রাকৃতিক দুর্যোগ আর নব্য স্বাধীন হওয়া রাষ্ট্রের কাঠামোগত দুর্বলতা্র উপর চাপিয়ে দেয়ার প্রবণতা রয়েছে। কেবল খাদ্যযোগান আর খাদ্যবন্টন সমস্যা দিয়ে এই দুর্ভিক্ষ বোঝা সম্ভব নয়। ৭৪ এর এই দুর্ভিক্ষের রয়েছে বহুমাত্রিক চেহারা। বিপুল অর্থনৈতিক বৈষম্য, রাজনৈতিক সংকীর্ণতা, মাত্রাহীন দূর্নীতি এবং পরিশেষে বৈশ্বিক স্নায়ুযুদ্ধ পরিস্থিতির ফলাফলে নীরব মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে লাখো মানুষ। দুর্যোগ চলাকালে মুজিব সরকারের চোখে গ্রামীন মানুষের জীবনের চেয়ে কেন্দ্রের কাছাকাছি থাকা উচুশ্রেণির মানুষদের জীবনের দাম বেড়ে গেলো। অন্যদিকে বিশ্ববাসীর নৈতিক চোখে কৌশলগত নীতির স্বার্থে লাখো মানুষের জীবন তুচ্ছ হয়ে গেলো।

শাসনব্যবস্থা অধ্যয়ন, ভূরাজনীতি বিশ্লেষণ, আগামবেনের ‘বেয়ার লাইফ তত্ত্ব’, ও অমর্ত সেনের ‘এনটাইটেলমেন্ট ফেইলিয়ার তত্ত্ব’ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ৭৪ এর দুর্ভিক্ষের রাজনীতি বোঝার এই এক ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। উদ্দেশ্য হলো, অভ্যন্তরীন দুর্বলতাকে বারবার হাজির করে দুর্ভিক্ষের পেছনের রাজনীতি ও মানবজাতির ব্যর্থতাকে পাশ কাটানোর চেষ্টার হদিস বের করা। খাদ্যের অভাবের চাইতেও তা প্রাপ্তি ও প্রাপ্তির অধিকার প্রশ্ন তুললেই দেখা যায় যে, পদ্ধতিগতভাবে এবং রাজনীতির খপ্পরেই লাখো মানুষের জীবন জীবজন্তুর চেয়েও কাতারে নীচে নেমে আসে।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ভূ-প্রাকৃতিক পরিস্থিতি কোন পর্যায়ে এসে পৌছালে দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি তৈরি হয় এবং এতে সরকারের ব্যর্থতা, অর্থনৈতিক অব্যবস্থাপনা ও দূর্নীতির চিত্র তুলে এনে আলোচনায় প্রবেশ করা যাক। তারপর দেখা যাক কী কী ভূ-রাজনৈতিক মাত্রাসমূহ কাজ করেছে এর পেছনে; স্নায়ুযুদ্ধ, বৈশ্বিক বানিজ্যের চাপ কীভাবে বাংলাদেশের সক্ষমতা আরো কমিয়ে দিয়েছিলো। গণমাধ্যমের ভূমিকা ও আন্তর্জাতিক মহলের বয়ান নজরে আনলে দেখা যায়, দুর্ভিক্ষটির দায় কেবল “সিস্টেমের” গায়ে চাপানো হচ্ছিলো। ঐতিহাসিক দায় বিচারের মধ্য দিয়ে সমতামূলক পৃথিবী ও মানবতার প্রশ্ন তুলে আনা জরুরি।

এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ফল হিসেবে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হয়। যার মূল্য শুধু জীবন দিয়ে নয়, অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা ও কাঠামোগত ধবংসাবস্থা দিয়ে চুকাতে হয়েছিলো। যুদ্ধের সময় কৃষি উতপাদন নস্যাৎ হয়ে পড়ে, লাখো মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়ে পড়ে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার ধ্বস নামে। মুজিব সরকারের সামনে ছিলো দ্বৈত চ্যালেঞ্জ। একদিকে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গঠন করা আর অন্যদিকে গরীবি ও খাদ্য সংকট সমাধান করা। যেখানে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ছিলো বেহাল দশায়, আন্তর্জাতিক সাহায্য ছিলো অপ্রতুল, সরকারি দপ্তরগুলো ছিলো দূর্নীতির আখড়া সেখানে নতুন দেশ চলে যায় ঝুকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে।

এই কাঠামোগত দুর্বলতার সাথে যুক্ত হয়েছিল একের পর এক প্রাকৃতিক দুর্যোগ। ১৯৭০-এর দশকের শুরুর দিকে বন্যা, খরা এবং সাইক্লোন বারবার বাংলাদেশকে আঘাত করেছিল, যার ফলে কৃষি চক্র ব্যাহত হয়েছিল এবং খাদ্য উৎপাদন ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের পর ভারত থেকে লক্ষ লক্ষ শরণার্থীদের দ্রুত প্রত্যাবর্তন আরও চাপ বাড়িয়েছিল, কারণ জনসংখ্যা দেশের খাদ্য উৎপাদনের সক্ষমতার চেয়ে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। কৃষির আধুনিকীকরণের অভাব, খাদ্য বিতরণের জন্য দুর্বল লজিস্টিক ব্যবস্থা, এই পরিবেশগত এবং জনসংখ্যাগত চাপগুলো মিলিয়ে দুর্ভিক্ষের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করেছিল।

বাংলাদেশ যখন তার স্বাধীনতার তৃতীয় বছরে প্রবেশ করেছিল, তখন দেশটি খাদ্য সংকট, মুদ্রাস্ফীতি এবং ভেঙ্গে পড়া অবকাঠামোর এক অভুতপুর্ব সংমিশ্রণের দেখা পেয়েছিল। মুজিবের গৃহীত জনতুষ্টিমূলক নীতিগুলির মধ্যে যেমন পাট শিল্পের জাতীয়করণ ইত্যাদির মধ্যে সিস্টেমিক অদক্ষতা শীঘ্রই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। জাতীয়করণ নীতিগুলি, যা প্রবৃদ্ধি বাড়াবার বদলে স্থবিরতা এনে দিয়েছিলো। বিশেষতঃ কৃষি খাতে, যা বেশিরভাগ বাংলাদেশির জীবিকার বাহনের হাতিয়ার ছিলো। কৃষি খাতের আধুনিকীকরণের অক্ষমতা খাদ্য উৎপাদনে স্থবিরতা চরমে নিয়ে যায়। অথচ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়মিত বাড়ছিল।

আর্থিক অব্যবস্থাপনা তো ছিলোই, পাশাপাশি আসন্ন কৃষি বিপর্যয় সম্পর্কে পূর্বাভাস দিতে ব্যর্থতা দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপট তৈরি করেছিল। খাদ্য সংকটের প্রতি সরকারের প্রতিক্রিয়া ছিল এলোমেলো। যেকোনো ক্রাইসিস রেস্পন্সে অত্যধিক বিলম্ব করার অভ্যাস এবং প্রায়ই দুর্নীতিগ্রস্ত আমলাতান্ত্রিকতা দুর্ভিক্ষ আসার পথকে সুগম করে দিয়েছিলো। খাদ্য যদিও মজুদ ছিল, তবে তা বিতরণে সরকারের অবহেলা ও দূর্নীতির গ্রাসে বিশেষত গ্রামীণ এলাকাগুলিতে মানুষকে সবচেয়ে বেশি ভুগতে হয়েছিল। রিলিফ বিতরণে শহর ও কেন্দ্রগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল, এবং দুর্ভিক্ষ দ্বারা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত গ্রামীণ দরিদ্র জনগণকে বৃহত্তরভাবে অবহেলা করা হয়েছিলো। দুর্গম গ্রামীণ অঞ্চলে সাহায্য পৌঁছানোর জন্য পর্যাপ্ত লজিস্টিক অবকাঠামোর অভাবও ত্রাণ-প্রচেষ্টাকে বাধাগ্রস্ত করেছিল। থাকার মধ্যে ছিলো একটি উড্ডয়নে অনুপযুক্ত বৃটিশ হেলিকপ্টার। ১৯৭৪ সালের মে মাসে যখন দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ চরম আকার ধারণ, তখন বাংলাদেশ ট্রেডিং কর্পোরেশনের হিসাবের ২৬ কোটি টাকা ভারসাম্যহীনতার খবর দৈনিক ইত্তেফাক-এ প্রকাশিত হয়েছিল।

এছাড়াও, মুজিবের সরকার, যা রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষা এবং ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে ব্যস্ত ছিল, শহর ও গ্রামীণ জনগণের মধ্যে বাড়তে থাকা বৈষম্য মোকাবিলা করার কোনোরূপ আলাপই লক্ষ করা যায়নি। ত্রাণ বিতরণে প্রশাসনিক অদক্ষতা, স্থানীয় কর্মকর্তাদের মধ্যে দুর্নীতি, এবং রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার ভিত্তিতে ত্রাণপ্রাপ্তি পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে।খাদ্য সাহায্য প্রায়ই রাজনৈতিক স্বার্থে সরানো বা অপব্যবহৃত হতো। শাসনব্যবস্থার এই ব্যর্থতা একটি নিয়ন্ত্রণযোগ্য সংকটকে আরও তীব্র করে তুলেছিল।

অমর্ত্য সেনের Entitlement Approach ব্যবহার করে বোঝা যায়, খাদ্য মজুদের অভাবে নয়, বরং খাদ্যের প্রাপ্তি বা তার “অধিকার” হারানোর মধ্য দিয়ে দুর্ভিক্ষ তার আত্নরূপ লাভ করে। সেনের মতে, কিছু গোষ্ঠীর খাদ্য পাওয়ার বা সামাজিক ও আইনি ভাবে স্বীকৃত উপায়ে খাদ্য “অধিকার” প্রাপ্তির অক্ষমতার কারণেই দুর্ভিক্ষ সংগঠিত হয়। ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে, গ্রামীণ কৃষক, শ্রমিক এবং ভূমিহীন কৃষকরা entitlement হারিয়েছিলো। মজুরি হ্রাস, মুদ্রাস্ফীতি এবং এমন শহুরে জনগণকে অগ্রাধিকার দানকারী সরকারী নীতিগুলি এক চরম দুর্ভোগ ও বৈষম্য তৈরি করে। উদাহরণস্বরূপ, পাবলিক ফুড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী শহুরে গোষ্ঠীগুলির পক্ষে অতিরিক্ত সুবিধা প্রদান করেছিলো। ফলে গ্রামীণ এলাকাগুলো বিদ্যমান সংকটের সবচেয়ে বড় বোঝা নিজেদের কাঁধে বহন করে চলছিলো। সেনের পদ্ধতি দুর্ভিক্ষের পেছনে থাকা কাঠামোগত বৈষম্যগুলোকে বেশি দায়ী করে। তবে তিনি খাদ্য বিতরণে সিস্টেমিক দুর্নীতি এবং রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের গুরুত্ব কম মূল্যায়ন করেছেন, যা উপরে আলোচনা করা হয়েছে। এর সীমাবদ্ধতার মেনে নিয়েই সেনের আলাপ ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের ট্র্যাজেডি বুঝতে সাহায্য করে। এবং শাসনব্যবস্থার ব্যর্থতার সমন্বয়ে কীভাবে দুর্ভিক্ষ আরও গভীর হয়েছে তা বোঝার পরিধি বাড়িয়ে দেয়।

ভূমিহীন কৃষক, ক্ষুদ্র জমিওয়ালা কৃষক ও শ্রমিকরা ছিলেন এই দুর্ভিক্ষের প্রধান শিকার। এই গোষ্ঠীগুলোর মজুরি হ্রাস, জীবিকার বিকল্প সুযোগের অভাব এবং মুদ্রাস্ফীতির কারণে তারা অধিকার প্রাপ্তিতে অস্বীকৃতির সম্মুখীন হইয়েছিলো। যা তাদের খাদ্যপ্রাপ্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছিলো। যেসব অঞ্চলে যেখানে কৃষি উৎপাদন বেড়েছিল, সেখানেও এমন সমস্যা সমানতালে ছিলো। রংপুর, সিলেট এবং ময়মনসিংহ জেলার মতো অঞ্চলগুলোতে স্থানীয় ফসলের উতপাদন ব্যহত হওয়া, বন্যা এবং পর্যাপ্ত ত্রাণ কার্যের অভাবে পরিস্থিতি সবচেয়ে খারাপ হয়ে যায়। এদিকে মিডিয়া এবং আন্তর্জাতিক বিবরণীগুলো বছরজুড়ে প্রায়ই দুর্ভিক্ষকে একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক দুর্বলতার একটি অবধারিত পরিণতি হিসেবে সরলীকরণ করে যাচ্ছিলো। যা শাসনব্যবস্থার কাঠামোগত ব্যর্থতা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, দুর্নীতি এবং অসম্পূর্ণ সম্পদ বণ্টনের জটিল মিথস্ক্রিয়াকে উপেক্ষা করেছিলো। দুর্ভিক্ষকে কেবল পরিবেশগত বিপর্যয় বা জনসংখ্যার অধিক চাপের উপসর্গ হিসেবে দেখিয়ে সৃষ্ট সংকটের মানবসৃষ্ট দিকগুলিকে মূলধারার আলাপের অন্তরালে ঠেলে দিয়েছিলো। এই সরলীকৃত উপস্থাপনাগুলো দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় পক্ষকেই দায়মুক্তি প্রদান করেছিলো, এবং খাদ্য বিতরণে শহুরে অভিজাত শ্রেণির অগ্রাধিকার, ত্রাণের রাজনৈতিক অপব্যবহার, এবং স্নায়ুযুদ্ধের বৈশ্বিক শক্তিগুলোর ভূরাজনৈতিক অবহেলার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে উপেক্ষা করেছিলো।

ভূমিহীন কৃষক, ক্ষুদ্র জমিওয়ালা কৃষক ও শ্রমিকরা ছিলেন এই দুর্ভিক্ষের প্রধান শিকার। এই গোষ্ঠীগুলোর মজুরি হ্রাস, জীবিকার বিকল্প সুযোগের অভাব এবং মুদ্রাস্ফীতির কারণে তারা অধিকার প্রাপ্তিতে অস্বীকৃতির সম্মুখীন হইয়েছিলো। যা তাদের খাদ্যপ্রাপ্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছিলো। যেসব অঞ্চলে যেখানে কৃষি উৎপাদন বেড়েছিল, সেখানেও এমন সমস্যা সমানতালে ছিলো। রংপুর, সিলেট এবং ময়মনসিংহ জেলার মতো অঞ্চলগুলোতে স্থানীয় ফসলের উতপাদন ব্যহত হওয়া, বন্যা এবং পর্যাপ্ত ত্রাণ কার্যের অভাবে পরিস্থিতি সবচেয়ে খারাপ হয়ে যায়। এদিকে মিডিয়া এবং আন্তর্জাতিক বিবরণীগুলো বছরজুড়ে প্রায়ই দুর্ভিক্ষকে একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক দুর্বলতার একটি অবধারিত পরিণতি হিসেবে সরলীকরণ করে যাচ্ছিলো। যা শাসনব্যবস্থার কাঠামোগত ব্যর্থতা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, দুর্নীতি এবং অসম্পূর্ণ সম্পদ বণ্টনের জটিল মিথস্ক্রিয়াকে উপেক্ষা করেছিলো। দুর্ভিক্ষকে কেবল পরিবেশগত বিপর্যয় বা জনসংখ্যার অধিক চাপের উপসর্গ হিসেবে দেখিয়ে সৃষ্ট সংকটের মানবসৃষ্ট দিকগুলিকে মূলধারার আলাপের অন্তরালে ঠেলে দিয়েছিলো। এই সরলীকৃত উপস্থাপনাগুলো দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় পক্ষকেই দায়মুক্তি প্রদান করেছিলো, এবং খাদ্য বিতরণে শহুরে অভিজাত শ্রেণির অগ্রাধিকার, ত্রাণের রাজনৈতিক অপব্যবহার, এবং স্নায়ুযুদ্ধের বৈশ্বিক শক্তিগুলোর ভূরাজনৈতিক অবহেলার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে উপেক্ষা করেছিলো।

বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষ প্রভাবিত প্রান্তিক মানুষরা রাজনৈতিক এজেন্সি হারিয়ে ফেলেছিলো এবং শুধুমাত্র প্রাণে বেঁচে থাকার বস্তু হিসেবে বিবেচিত হচ্ছিলো, তারা রাষ্ট্রীয় ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার চাদর থেকে বাইরে নিক্ষেপিত হয়ে পড়েছিলো। দুর্ভিক্ষের শিকার, প্রধানত গ্রামীণ শ্রমিক এবং ছোট কৃষকরা “বেয়ার লাইফ” পরিস্থিতিতে জীবনযাপন শুরু করতে বাধ্য হয়েছিলো-যেখানে নিজেদের সরকার এবং বহিঃবিশ্ব তাদের বেঁচে থাকার অধিকার প্রত্যাখ্যান করেছিলো। তাদের জীবন রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিছক জীবন ধারণ করে থাকার মানবিক প্রয়োজনের মধ্যে এসে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিলো। ক্ষুধাই ছিলো তাদের জীবনের একমাত্র পরিচিত শব্দ।

১৯৭৪ সালের বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষের সময় বিশ্বরাজনীতির মঞ্চে স্নায়ুযুদ্ধ নতুন মেরুকরণের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন স্টেট সেক্রেটারি হেনরি কিসিঞ্জারের নেতৃত্বে যুক্ত্রাষ্ট্র পাকিস্তানের সাথে একটি কৌশলগত জোট তৈরি করেছিল। এই জোটটি স্নায়ুযুদ্ধে একাকার হয়ে জটের সার্থরক্ষানীতি দ্বারা চালিত ছিল। বিশেষত দক্ষিণ এশিয়া এবং বৃহত্তর এশীয় অঞ্চলে সোভিয়েত প্রভাবের বিরুদ্ধে নিরন্তর আধিপত্য বিস্তারে তারা সচল ছিলো। ফলস্বরূপ, বাংলাদেশের সংকটের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়া ছিল উদাসীনতায় পরিপূর্ণ। সোভিয়েত ব্লকের সম্প্রসারণের ভয় এবং ইসলামাবাদের প্রতি ওয়াশিংটনের সমর্থন এ দুয়ে মিলে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সংকট নিরসনে বিরূপ ভূমিকা পালন করে।

কিসিঞ্জার কর্তৃক বাংলাদেশকে “তলাবিহীন ঝুড়ি” হিসেবে অবজ্ঞাপূর্ণ মন্তব্য করার মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রতি যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসনের মনোভাব ফুটে ওঠে। যখন বিশ্বের সামনে কোটি কোটি মানুষ ক্ষুধার্ত হয়ে মৃত্যুঝুকিতে চলে যাচ্ছিলো, যুক্তরাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকরা পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে রেখে বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান মানবিক বিপর্যয়ের প্রতি অবহেলা জারী রেখেছিলো। প্রকৃত মানবিক সাহায্য করার চেয়ে যুক্তরাষ্ট্রের এইডের সিদ্ধান্তগুলো বেশি প্রভাবিত হয়েছিল আঞ্চলিক-ভূরাজনৈতিক ভারসাম্য কেন্দ্রিক উদ্বেগ থেকে।

কোল্ড ওয়ারের প্রেক্ষাপটে, মানবিক উদ্বেগগুলো প্রায়ই কৌশলগত স্বার্থের কাছে নতজানু হয়ে পড়তো। বাংলাদেশ একটি নব স্বাধীন, নন-এলাইন্ড দেশ হিসেবে তার অবস্থান হওয়ার ফলে পশ্চিমা ভূরাজনৈতিক অগ্রাধিকারের বাইরে পড়ে যায়। যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল কর্মকর্তারা দুর্ভিক্ষকে স্বীকার করেছিলেন কিন্তু তারা সেটিকে একটি অভ্যন্তরীণ সমস্যা হিসেবে দেখিয়ে যাচ্ছিলেন। তাদের মতে, বাংলাদেশকে বিদেশি হস্তক্ষেপ ছাড়াই সংকট মোকাবিলা করতে হবে। আফগানিস্তানে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সংঘর্ষের প্রেক্ষাপটে, পাকিস্তানের সাথে তার সম্পর্ক সুরক্ষিত রাখতে বেশি মনোযোগী ছিল যুক্তরাষ্ট্র।

জাতিসংঘ তার সহায়তা পাঠাতে গড়িমসি দেখাচ্ছিলো। ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম যদিও আসন্ন সংকট সম্পর্কে সচেতন ছিল, তবে তার সীমিত বাজেট এবং রাজনৈতিক সংশয়ে সীমাবদ্ধ হয়ে ছিলো, বিশেষত দক্ষিণ এশিয়ার জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতি মোকাবিলায়। ১৯৭৪ সালে রোমে প্রথম “বিশ্ব খাদ্য সম্মেলন” অনুষ্ঠিত হইয়েছিলো। এই সম্মেলনেই ” ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অন দ্য ইরাডিডেশন অব হাংগার এন্ড ম্যালনিউট্রিশন (১৯৭৪)” পাস হয়। অথচ এটিই ছিলো বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষের বছর। এই সম্মেলনে খোদ কিসিঞ্জার সাহেব ক্ষুধার সংকট সমাধানে বক্তৃতা করেন। জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির এই অস্বীকৃতি সরাসরি বাংলাদেশের খাদ্যাভাবে মৃত্যুহার বাড়ানোর কারণ হিসেবে অবদান রাখে।

যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশকে যথেষ্ট সাহায্য প্রদানে অস্বীকৃতি জানানোর কারণে অন্যান্য দেশসমূহ স্বভাবত নিরুৎসাহিত হয়। বৈশ্বিক সম্প্রদায় স্নায়ুযুদ্ধের সমযয় প্রধানত যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের সাথে সংযুক্ত থাকার ফলে তারা সময়মতো মানবিক হস্তক্ষেপ প্রদান করতে ব্যর্থ হয়েছিল। একই সময়, বাংলাদেশকে একটি দরিদ্র, অস্থির দেশ হিসেবে আন্তর্জাতিক মিডিয়ার বয়ান এবং কূটনৈতিক চ্যানেলের মাধ্যমে চিত্রায়ন করা হয়েছিলো। ফলে, বিশ্ব মঞ্চে আরও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করেছিল। হাস্যকরভাবে, ভারত, যা বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের দাবীদার হওয়ার পরেও ৭৪ এর দুর্ভিক্ষে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে অক্ষম হয়ে পরে। একাত্তরের যুদ্ধের পর ভারত একটি কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে। ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের সময় ভারত নিজস্ব অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের মধ্যে পতিত ছিলো। বিশেষ করে ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতি, খাদ্য ঘাটতি এবং একটি দুর্বল অর্থনীতির কারণে প্রতিবেশী বাংলাদেশকে যথেষ্ট সহায়তা প্রদানে ব্যর্থ হয়। তবুও ভারত এর ঐতিহাসিক এবং নৈতিক দায়িত্ব ছিল বাংলাদেশকে এহেন করুণ পরিস্থিত্ততে সহায়তা করার।

ভারতের অর্থনৈতিক অক্ষমতা নয় শুধু, আঞ্চলিক ভূ-রাজনৈতিক সার্থ দ্বারাই তার সিদ্ধান্ত ধাবিত ছিলো। প্রতিবেশী এই দুই দেশের মধ্যে রাজনৈতিক উত্তেজনা ব্যাপকহারে বিদ্যমান ছিলো। সীমান্ত বিরোধ, নদীর পানি হিস্যা সংক্রান্ত বিরোধ, শরনার্থী সংকট, ছিটমহল বিতর্ক দুটি দেশের মধ্যে বিবাদমান ইস্যু আকারে হাজির ছিলো। এই অমীমাংসিত বিরোধসমূহের কারণে ভারত প্রকৃত সহায়তা প্রবাহে বাধা সৃষ্টি করেছিলো। যেটি বৃহত্তর পর্যায়ে সংকট মোকাবিলার সমন্বয়কে আরো জটিল করে তোলে।

ভারত তার অভ্যন্তরীণ সংকট মোকাবিলায় মনোযোগী হয়েছিল। দেশটি তার নিজস্ব অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতার মধ্যে ছিল। এছাড়াও বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষ মোকাবিলায় সাহায্য করা কার্যত তার কোনো ফায়দা হাসিলের জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র ছিলনা। খাদ্য সংকট এবং মুদ্রাস্ফীতি ভারতেরও অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে বড় সমস্যা হয়ে দাড়িয়েছিলো। ইতিহাসগত সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও এই পরিস্থিতিতে পদক্ষেপ না নেওয়া, আঞ্চলিক রাজনীতির কঠিন বাস্তবতা উন্মোচন করে দেয়। এমনকি যেসব দেশ একে অপরের সংগ্রামে অংশীদার, তারাও সংকটের সময় আন্তর্জাতিক সংহতির চেয়ে নিজেদের জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে পারে। ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে ঐতিহাসিক সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও, ভারতের সীমিত সহায়তা দক্ষিণ এশিয়ার অসহযোগিতামূলক জটিল রাজনৈতিক বাস্তবতা উন্মোচন করে। এছাড়াও, ভারতীয় সরকারের বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার অজুহাত দেখিয়ে সমস্যা সমাধান এড়িয়ে চলার দরুন দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি আর জটিল হয়ে পড়ে।

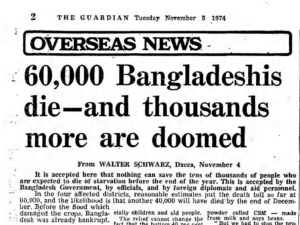

বৈশ্বিক মিডিয়ায় ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের চিত্রায়ন আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক যা গভীরভাবে পর্যালোচনার দাবি রাখে।

The New York Times এবং The Guardian দুর্ভিক্ষের খবর প্রচার করেছিল, তবে তাদের রিপোর্টিংইয়ে চিত্রটি প্রায়ই এই ধারণাটি শক্তিশালী করেছিল যে, সংকটটি বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যর্থতার ফলস্বরূপেই তীব্র আকার ধারণ করেছিলো। আন্তর্জাতিক মিডিয়াগুলোর প্রতিবেদনে প্রায়শই দেশের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, শাসনব্যবস্থার ব্যর্থতা এবং সরকারের খাদ্য বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনার অক্ষমতা তুলে ধরা হতো। এই ধরনের চিত্রায়ন কেবলমাত্র আন্তর্জাতিক অবহেলার ভূমিকা আড়াল করেনি, বরং একটি নতুন জন্ম নেয়া রাষ্ট্রের সরকারকে অতিরিক্ত দোষারোপ করেছিল।-যা তখনও যুদ্ধের ক্ষত সেরে ওঠার চেষ্টায় লিপ্ত ছিলো।

The New York Times এবং The Guardian দুর্ভিক্ষের খবর প্রচার করেছিল, তবে তাদের রিপোর্টিংইয়ে চিত্রটি প্রায়ই এই ধারণাটি শক্তিশালী করেছিল যে, সংকটটি বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যর্থতার ফলস্বরূপেই তীব্র আকার ধারণ করেছিলো। আন্তর্জাতিক মিডিয়াগুলোর প্রতিবেদনে প্রায়শই দেশের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, শাসনব্যবস্থার ব্যর্থতা এবং সরকারের খাদ্য বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনার অক্ষমতা তুলে ধরা হতো। এই ধরনের চিত্রায়ন কেবলমাত্র আন্তর্জাতিক অবহেলার ভূমিকা আড়াল করেনি, বরং একটি নতুন জন্ম নেয়া রাষ্ট্রের সরকারকে অতিরিক্ত দোষারোপ করেছিল।-যা তখনও যুদ্ধের ক্ষত সেরে ওঠার চেষ্টায় লিপ্ত ছিলো।

এছাড়াও, পশ্চিমা শক্তির কার্যকর মিডিয়ার সমালোচনা না করার প্রবণতা সেই সময়কার ভূরাজনৈতিক বাস্তবতাকেও প্রতিফলিত করেছিল । বাংলাদেশকে “তলাবিহীন ঝুড়ি” হিসেবে বয়ান তৈরি করার দায় মিডিয়ার উপরেও আসে। এই ন্যারেটিভের ফলে লাখো নর-নারী, শিশু-বৃদ্ধের জীবন সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে তারা মৃত্যুবরণ করে। সংকটকে যখন শুধুমাত্র আভ্যন্তরীন দুর্বলতার ফল হিসেবে দেখানো হয়েছিলো, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় দায়মুক্তি পেয়ে যায় এবং বাংলাদেশের মানুষ মানবিক সাহায্য প্রাপ্তির অধিকার থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের সময় দেশের অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটেও বৃহত্তর বৈশ্বিক বাণিজ্যগত সমস্যা্র প্রভাব পড়ে। ১৯৭০ এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে বিশ্বের উপর একটি অর্থনৈতিক মন্দা চড়াও হয়। যা মূলত ১৯৭৩ সালের তেল সংকট দ্বারা উদ্দীপ্ত হয়েছিলো। আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় ওপেক তেল নিষেধাজ্ঞার ফলে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে আঘাত আনে। যার ফলস্বরূপ মুদ্রাস্ফীতির চাপ বেড়ে যায় এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাঘাত ঘটে। বাংলাদেশের জন্য এটি বিশেষভাবে ক্ষতির কারণ হিসেবে হাজির হয়। কারণ দেশটি তার বিপুল জনসংখ্যাকে চালিয়ে নেবার জন্য করার জন্য আমদানি করা খাদ্য এবং বিদেশি সাহায্যের উপর অত্যন্ত নির্ভরশীল ছিল।

বৈশ্বিক খাদ্য মূল্যের বৃদ্ধির সাথে সাথে মুদ্রাস্ফীতি এবং মুদ্রার অবমূল্যায়ন দেশটির খাদ্য নিরাপত্তাহীনতাকে আরও বাড়িয়ে তোলে। বাংলাদেশের আমদানি নির্ভর কৃষি অর্থনীতিতে সংকট নেমে আসে। খাদ্যের দাম বেড়ে যাওয়ায় এবং স্থানীয় খাদ্যাভাবের ফলে মানুষ চির ভোগান্তিতে পড়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে, বাংলাদেশ একটি অভিশপ্ত অর্থনৈতিক দুর্বলতার চক্রে আটকা পড়ে ছিলো। যেখানে উচ্চ খাদ্য মূল্য, অপ্রতুল স্থানীয় উৎপাদন এবং যথেষ্ট বিদেশি সাহায্য সংগ্রহ করতে অক্ষমতা নতুন রাষ্ট্রটির জন্য একটি আসন্ন সংকটের প্রেক্ষাপট তৈরি করে যাচ্ছিলো।

পশ্চিমা দেশসমূহের অর্থনৈতিক পলিসি বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের নীতিগুলোর সুদূরপ্রসারী ফলাফল বাংলাদেশের অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জকে আরো কঠিন করে দিয়েছিলো। পশ্চিমারা তাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং স্নায়ুযুদ্ধের ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর বেশি মনোযোগী ছিল। তাদের স্বআর্থের প্রতিকুলে বাংলাদেশের মতো দেশগুলোর অর্থনৈতিক দুর্দশার প্রতি তাদের দৃষ্টি ছিল কম। বৈশ্বিক কৃষি বাজার উন্নত দেশগুলোরর স্বার্থ দ্বারা প্রভাবিত ছি্লো। দরিদ্র দেশগুলোর ক্ষতিসাধন করে তারা নিজস্ব অর্থনীতিতে ভর্তুকি এবং ট্রেড প্রটেকশন জারী রেখেছিলো। বৈশ্বিক বাজারে চওড়া মুল্যের সময়ে, দীর্ঘদিনের অনুন্নতির যাতাকলে পিষ্ট বাংলাদেশের কৃষিখাত প্রতিযোগীতায় ঢোকার জন্য একেবারেই অপ্রস্তুত ছিলো।

দুর্ভিক্ষের ভূরাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের সবচেয়ে গুরুতর দিক ছিল আন্তর্জাতিক মানবিক সাহায্যের পর্যাপ্ত রেস্পন্স না থাকা। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে ব্যাপক সচেতনতা থাকা সত্ত্বেও, সাহায্যের প্রচেষ্টা শুরু হয় ধীর গতিতে । মৃত্যু পথযাত্রী লাখ লাখ মানুষের জীবনে বেঁচে থাকার আশা জাগাতে ব্যর্থ হয়। সমন্বিত আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার পূর্ণ অভাবের পেছনে বিভিন্ন কারণ বিদ্যমান ছিলো। যার মধ্যে ভূরাজনৈতিক বিবেচনা, সাহায্য পরিবাহনে জটিলতা এবং স্বল্পমেয়াদী রাজনৈতিক লক্ষ্যগুলিকে দীর্ঘমেয়াদী মানবিক সাহায্যের উপর অগ্রাধিকার দেওয়ার নীতি নজরে আসে।

ঐ সময় কিছু ইউরোপীয় দেশ সাহায্য প্রদান করলেও, তারা নিজেদের অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক সমস্যার দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল। যা তাদের বাংলাদেশে পর্যাপ্ত সাহায্য প্রদান করার ক্ষমতাকে সীমিত করে দিয়েছিলো। জাতিসংঘ এবং বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির মতো আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সমন্বয়ের অভাবে এইড মোবিলাইজ করার ব্যর্থতা ছিল আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নাজুক অধ্যায়। যা দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি আরও খারাপ করে তোলে। বাংলাদেশের ভিতরকার রাজনৈতিক নেতৃত্বে অদক্ষতা, অনীহা এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নানামুখী সবার্থ কেন্দ্রিক আকাঙ্খার চিরায়ত ফলাফলে সাহায্যের মোবিলাইজেশনে দেরি হয়ে পড়ে।

১৯৭৪ সালের বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ বিশ্ববাসীর জন্য একটি সতর্কবার্তা হিসেবে প্রকট হয়। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক অব্যবস্থাপনা এবং ভূরাজনৈতিক অবহেলার চূড়ান্ত পরিণতি কী হতে পারে তার একটি জলন্ত উদাহরন এটি। ভূরাজনৈতিক ক্ষমতার খেলায় ডুবে থাকার ফলে পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে, খাদ্যযোগান থাকা স্বত্বেও যেকোনো সময় মানুষের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়তে পারে। যার ফলাফল সকলের জন্য হবে ভয়াবহ, মোকাবিলা করা হবে দুঃসাধ্য। বাংলাদেশের এই দুর্ভিক্ষটি শুধু অভ্যন্তরীণ শাসনকাঠামো আর অর্থনৈতিক দুর্বতার জন্য হয়নি, বরং ভয়ানক বৈশ্বিক ক্ষমতা ও সার্থ রক্ষার লড়াইয়ের ফলে সংগঠিত হয়েছিলো। ১৯৭৪ সালের বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষ বিচ্ছিন্ন কোনো আঞ্চলিক ঘটনা নয়। বরং দীর্ঘমেয়াদী আভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক রাজনৈতিক অস্থিরতা, অর্থনৈতিক মন্দার সম্মিলনে এটি চূড়ান্তরূপ লাভ করেছিলো। এটিকে নিবিড় অধ্যয়নের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ বিশ্বের আসন্ন সংকট মোকাবিলায় মনোযোগী হতে হবে।