“আইনের বাতেনি ভিত্তিটি জাহের হয়ে গেছে এবং আইন নিজেই প্রবেশ করেছে এক অনন্ত বাতিলের মধ্যে”

– জর্জো আগমবেন।

আইনে আচ্ছাদিত সার্বভৌম ক্ষমতার নেকাব যখন মজলুমের সামনে উন্মোচিত হয় যখন তখন আইন তার সহজাত অর্থময়তা ও কার্যকরতা হারিয়ে ফেলে। জনতার বিপ্লবী সহিংসতার মধ্য দিয়ে যখন তাদের চূড়ান্ত ক্ষমতা প্রকাশিত হয় আইন হয়ে যায় জনতার কাছে ছেলেখেলা, যার মাধ্যমে আইন প্রকাশ করে অনন্ত বাতিলের মধ্যে। ওয়াল্টার বেনজামিন এই বিপ্লবী সংহিতাকেই বলেছেন “ ডিভাইন ভায়োলেন্স”। তার মতে, বিপ্লবী সংহিতা আইন অতিক্রম এবং এর বিপ্লবী উদ্দেশ্যই এই সহিংসতাকে বৈধতা দেয়। তাছাড়া এটাও মনে করেন, বিদ্যমান আইনি কাঠামো বিপ্লবী সহিংসতার মধ্য যে সম্ভবনা লুকায়িত থাকে, তা ধরতে প্রায়শই ব্যর্থ হয়।

বিপ্লবী সহিংসতা ফ্যাসিবাদী শাসনের সহিংসতার বিরুদ্ধে একটি প্রয়োজনীয় প্রতিক্রিয়া হিসেবে বিবেচিত হয়। এটি খাঁটি, তাৎক্ষণিক সহিংসতা হিসেবে চিহ্নিত, যা বিদ্যমান ব্যবস্থাকে ভেঙে দিতে এবং ফ্যাসিবাদী কর্তৃপক্ষের বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে সক্ষম। দমনমূলক ফ্যাসিস্ট কাঠামোর অত্যাচারের বিপরীতে দাঁড়িয়ে এই সহিংসতা এমন একটি সামাজিক ব্যবস্থার পাটাতন হিসেবে কাজ করে যা দমনমূলক শাসন কাঠামো থেকে জনতাকে মুক্ত করার সম্ভাবনা হিসেবে কাজ করে। নজিরবিহীন অত্যাচার, নির্যাতন, গণহত্যার শিকার হওয়ার পর চরম যতনার অভিজ্ঞতা থেকেই ফ্যাসিস্ট ক্ষমতা কাঠামোকে উৎখাত করেই রাষ্ট্রের উপর কার্যকরী কর্তৃত্ব কায়েম করে। এই বিপ্লবী মুহূর্তে, মানুষ নামক জীবের জীবন সার্বভৌম ক্ষমতার কাছে নিজেকে উন্মোচিত করে দেয় তখন নিজের জীবনের চেয়েও ফ্যাসিস্ট কাঠামো ভেঙে দেয়াই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। নিজের জীবনের কোরবানিকে সে কবুল করে। মিশেল ফুকোর মতে, বিপ্লবী মুহূর্তে ব্যক্তি এমন এক চর্চার মধ্যে দিয়ে যায় ভেতর দিয়ে সে স্থানচ্যুত হয়, নিজের রূপান্তর ঘটায়, ভেঙ্গে চুরে আগায় এতদূর যে নিজের ব্যক্তিসত্তা আর কর্তা অবস্থান খারিজ করে বসে। ঐ বিশেষ মাত্রা তক যে কর্তাসত্তা ছিল সে, আর সেখানে থাকে না— একটা রাজনৈতিক শক্তির সাপেক্ষে যে কর্তা সত্তা, এক বিশেষ জ্ঞানের তরিকা, একটা অভিজ্ঞতা আর একটা বিশ্বাসের সাপেক্ষে যে কর্তাসত্তা সে ছিল আগে সেখান থেকে তার চ্যুতি ঘটে। এই রাজনৈতিক শক্তির উৎস খুঁজতে গিয়ে ল্যু ন্যুভেল অবজা’ভ্যাতা’কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন –

“ আমি খোঁজার চেষ্টা করছি, এমন কোন শক্তি ইতিহাসে ছিল কিংবা আছে কিনা, যা এরকম ভয়ংকর রেজিমরে মোকাবেলা করতে পারবে। এই রেজিম তো ধরেন অনেক শক্তিশালী, আর্মি আছে আবার বিপুল পুলিশ বাহিনী— অন্যদিকে সমগ্র জনগণ, জনগণের হাত খালি। তাদের হাতে তো আর অস্ত্র নাই। আমি ঠিক জানিনা কোথাও কি অস্ত্র লুকাইয়া রাখছে কিনা, তবে লুকাইলে ওরা ভালমতনই লুকাইবে, তবে অস্ত্র যে বেশি হবে না সেইটা শিউর, নইলে তো তারা গুলি–টুলি মারতো, যদিও প্রতিদিনই ডজন ডজন লোক মরতেছে।তাহলে যারা নিজেদের একেবারে কোরবান করে দিতে চাইতেছে তাদের সেই শক্তি আসলে কি, যেখানে একটা তীব্র অবাধ্য ইচ্ছাশক্তি আছে— যেইটা দিনকে দিন নতুন প্রাণ পায়, কুরবানির কবুলিয়ত আছে?”

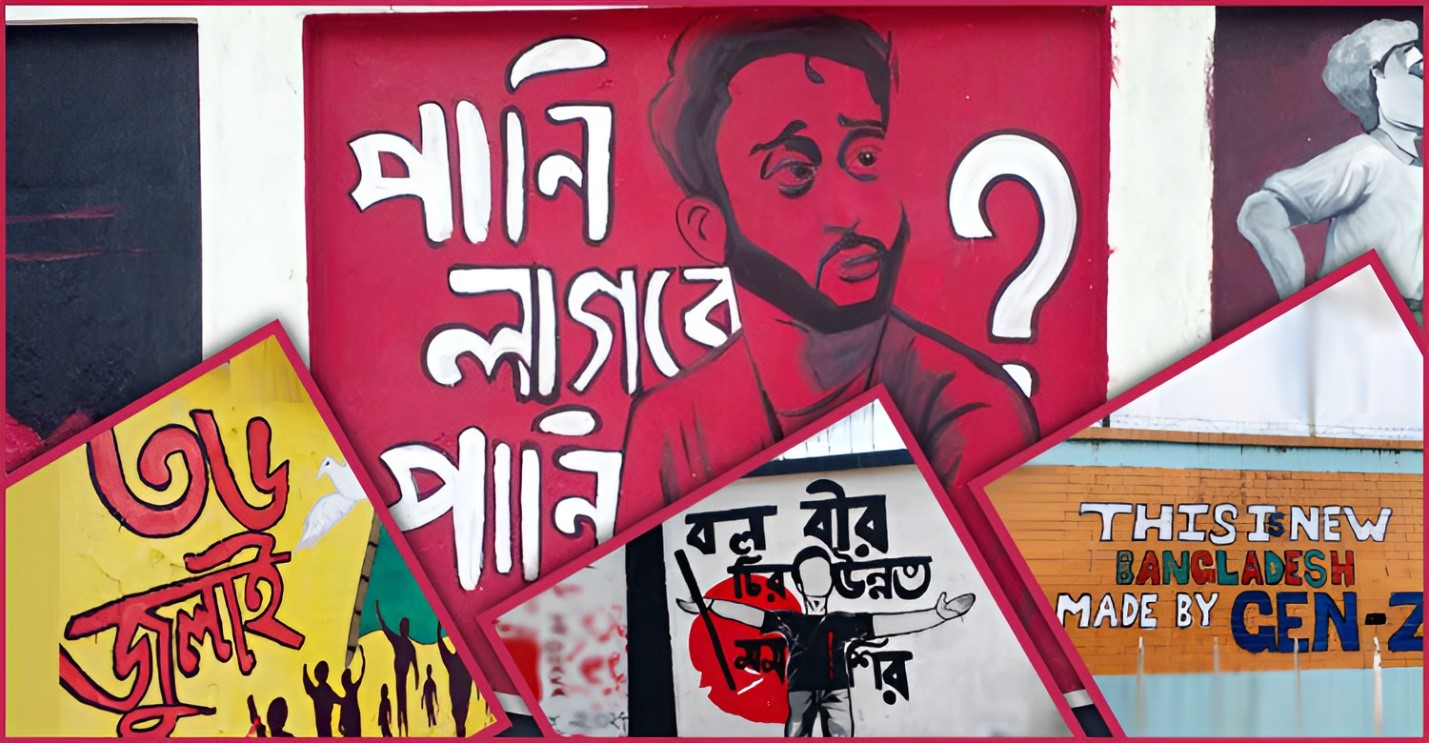

আগামবেনের মতে, যেহেতু সার্বভৌম ক্ষমতার বিপরীতে জনতা তার উন্মুক্ত জীবন, বেয়ার লাইফ বা হোমো সাকের দিয়ে সার্বভৌম ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করে, তাই তার সংগ্রাম থেকে উদ্ভূত যাতনা এবং বাসনার রাজনৈতিক তৎপরতাই রাষ্ট্রের গাঠনিক ক্ষমতার উৎস। রোমান আইনের ইতিহাসের বিভিন্ন বিবরণীতে পাওয়া যায়, হোমো স্যাকের, বেয়ার লাইফ বা উন্মুক্ত জীবন এমন একধরনের জীবন যাকে উৎসর্গ করা যাবে না, কিন্তু যে কেউ তাকে হত্যা করতে পারবে। অর্থাৎ হোমো স্যাকের হত্যা যেমনিভাবে ত্যাগ, পরিশুদ্ধি এবং ক্ষমার প্রতীক হিসেবে উপস্থাপিত হবে না ঠিক তেমনি, তাকে হত্যা করা অপরাধ হিসেবেও গণ্য হবে না। হোমো স্যাকের প্রাচীন রোমের সামাজিক, রাজনৈতিক, এবং আইনি পরিভাষা যার আক্ষরিক অর্থ হয় – পবিত্র মানুষ। রোমান লেখক ম্যাক্রোবিয়াস লিখেছেন – যদিও আর সব পবিত্র কিছুর অমর্যাদা করা নিষিদ্ধ কিন্তু পবিত্র মানুষকে (হোমো স্যাকের) হত্যা করা বৈধ। আক্ষরিক অর্থে হোমো স্যাকের অর্থ পবিত্র মানুষ হলেও তা ঠিক পবিত্র নয়, বরং অভিশপ্ত। তার জীবন সার্বভৌম ক্ষমতার কাছে বহিষ্কৃত একজন অপরাধীর জীবন। হোমো স্যাকেরের সাথে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের সম্পর্ক হলো হোমো স্যাকের একটি আইনবহির্ভূত জীবন, কিন্তু আইন বিচ্ছিন্ন নয়। আইন তাকে অপর করে না, অন্তর্ভুক্ত করে বহির্ভূত হিসেবে। আর সার্বভৌম হলেন ঐ সত্তা যিনি জরুরি অবস্থার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের জনগণ পাকিস্তান নামক সার্বভৌম ক্ষমতার কাছে ছিল একেকটি বেয়াল লাইফ বা উন্মুক্ত জীবন যাদের হত্যা করা ছিল বৈধ। সার্বভৌম ক্ষমতার পরিসর থেকে পূর্ব বাংলার জনতার জীবন ছিল বহিষ্কৃত একেকটি অপরাধীর জিবন। এই সূত্র ধারে এটি বলা যায় যে বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ জনতার যে লড়াই তা আসলে পাকিস্তানের সার্বভৌম ক্ষমতার পরিসরকে উৎখাত করে মানুষ হিসেবে মর্যাদা পাওয়ার লড়াই। নাগরিক হয়ে ওঠার লড়াই। ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানও আমাদের মাঝে একই চিত্র হাজির করে। শেখ হাসিনার সার্বভৌম ক্ষমতার সামনে আমরা ছিলাম মানবিক মর্যাদা শূন্য একেকজন বহিষ্কৃত অপরাধী যাদের হত্যা করা বৈধ। তার রক্তের কোনো মূল্য নেই। গুম, খুন, হত্যা, নিপীড়নের চলমান সংস্কৃতির সামনে হাসিনার কাছে আমরা ছিলাম একেকটি উন্মুক্ত জীবন বা বেয়ার লাইফ যার চূড়ান্ত রূপ জুলাই ম্যাসাকারের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়। হাসিনার ক্ষমতার সামনে নিরস্ত্র মানুষের জীবন মানবিক মর্যাদা বহির্ভূত একেকটি জীবন। যে জীবন হোক যাত্রাবাড়ীর রায়ের বাগের ৪ বছরের আহাদের জীবন, অথবা অন্য কেউ। আহাদদের জীবনের উপর দাঁড়িয়েই বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে নতুনভাবে গঠনের স্বপ্ন দেখি। আহাদদের রক্তের উপরই বাংলাদেশ দাঁড়িয়ে গেছে।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা পত্রে বাংলাদেশকে যে রিপাবলিক হিসেবে ঘোষণা করার আলামত দেখি তার উদ্দেশ্যই জনগণের মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা, যার গাঠনিক ভিত্তিই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা জনগণের উন্মুক্ত জীবন। এই ঘোষণাতেই জনগণকে ঘোষণা করা হয়েছে সার্বভৌম ক্ষমতার কর্তা হিসেবে। এই ঘোষণাপত্র পরিষ্কার সাক্ষ্য দেয়,পাকিস্তান সরকারের “নজিরবিহীন গণহত্যা ও নির্যাতন” শিকার হয়ে বাংলাদেশের জনগণ তাদের “বীরত্ব, সাহসিকতা, ও বিপ্লবী কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশের ওপর তাদের কার্যকরী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। নিজেদের মানবিক মর্যাদাকে সমুন্নত করার জন্য জনগণের বীরত্ব, সাহসিকতা, ও বিপ্লবী কার্যক্রমের মাধ্যমে রিপাবলিক গঠন করার ঐতিহাসিক সাক্ষ্য দেয় স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র। অন্যদিকে, এই ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশ সাক্ষ্য দেয় মজলুমের রাষ্ট্র বানানোর ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার প্রতিমূর্তি হিসেবে। ২০২৪ সালে বাংলাদেশের জনগণের মানবিক মর্যাদা সমুন্নত করার গাঠনিক ভিত্তি দিয়েছে গণঅভ্যুত্থানের শহিদ ও আহত তথা সংগ্রামী জনগণ৷ আওয়ামী লীগে সমর্থিত হাসিনার রেজিমের নজিরবিহীন গণহত্যা ও নির্যাতনের শিকার হয়ে হাসিনাকে বিদায় করে, রাষ্ট্রের উপর কার্যকর এবং অর্থপূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপন করেছে। তবে,জুলাই অভ্যুত্থানের ৫ মাস হয়ে গেলেও জনতা সংগ্রামের ঐতিহাসিক সাক্ষ্য হিসেবে আমরা এখনো জুলাই অভ্যুত্থানের ঘোষণাপত্র এখনো গঠন করতে পারি না যা বাংলাদেশের জনগণ হিসেবে আমাদের ব্যর্থতা।

ঘোষণাপত্র বিষয়টি একটা জনপদের জনগণের সংগ্রামের ঐতিহাসিক দলিল সাক্ষ্য দিলেও, ঘোষণাপত্র বিষয়ে আমাদের ক্রিটিক্যাল হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

আধুনিক জাতি রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে যে মানবাধিকারের দৃষ্টিভঙ্গি বা প্যারাডাইম তৈরি হয়েছে, তা রাষ্ট্রের ক্ষমতায় ভারসাম্য আনেইনি বরং মানুষের জীবনের রাষ্ট্রের ক্ষমতা চর্চার সম্মতি উৎপাদন করেছে। আগামবেন আধুনিক বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অধিকারের দলিল ঘোষণার ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে দাবি করেছেন যে, এসব দলিলে মানুষ ও নাগরিকের মধ্যকার সম্পর্ক ও পার্থক্য যেমন অস্পষ্ট, তেমনি আধুনিক অধিকারের দলিলগুলো আসলে আগেরকালের প্রজা-সাধারণের আধুনিক নাগরিকে পরিণত হওয়ার দলিল মাত্র। এই এই দলিলগুলো প্রজা সাধারণকে নাগরিকে রুপান্তর করতে গিয়ে রাজনীতি থেকে নিজেকে বিযুক্ত করতে গিয়ে সংকটের মুখে পরে। আগামবেনের মতে, মানুষ নামক জীবের জীবন খোদার অধীনে একান্তই রাজনীতি নিরপেক্ষ জীবন। জাতিরাষ্ট্রের ফ্রেমওয়ার্কের ভেতর দিয়ে যখন ঘোষণাপত্র অধিকারের কথা বলে তখন সে খোদার অধীনে থাকা জীবনকেও নিজের সার্বভৌম ক্ষমতার ভেতর করায়ত্ত করতে চায়। তাই ঘোষণাপত্রে সার্বভৌম ক্ষমতার পরিসর থেকে টেনে বাহিরে নির্ধারণ করা যায় ততই তা জনগণের অভিপ্রায়কে প্রতিফলন করে।তাই আমাদের মানুষ হিসেবে নিজেদের মর্যাদার বিষয়ে সচেতন হওয়ার পাশাপাশি, সার্বভৌম ক্ষমতা থেকে নিজেদের মানবিক মর্যাদা রক্ষার তৎপরতা প্রতিনিয়ত চালিয়ে যাওয়া উচিত। অর্থাৎ, আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের ছাঁচে অধিকারের ঘোষণাপত্র সংক্রান্ত দলিলগুলোর বিষয়টি সরল নয় বরং জটিল। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে সকল মানুষের সমান মর্যাদার ঘোষণা দিয়েছিল। এই ঘোষণা পত্রেই দ্বিতীয় বাক্যে ঘোষণা করা হয়েছে –

“আমরা এই সত্যকে সত্য বলে বিশ্বাস করি, যে সকল মানুষকে সমান হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে, স্রষ্টার কাছ থেকে তারা কিছু অবিচ্ছেদ্য অধিকার লাভ করেছেন।”

অথচ স্বাধীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দীর্ঘকাল নারী ও দাসরা মানবিক মর্যাদা থেকে বঞ্চিত ছিল। ফলে ওই ঘোষণাপত্রে যে মানুষের কথা আছে, সে মানুষের ধারণা আসলে নারী ও দাসদের অপর হিসেবে কল্পনা করে। কিন্তু তারপরও স্বাধীনতার ঘোষণা পত্রে থাকার কারণেই পরবর্তীতে সকল মানুষের সমান মর্যাদার উপর ইমান এনেই যুক্তরাষ্ট্রের নারী ও অন্যান্য পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর সমান মর্যাদার পক্ষে আন্দোলন গড়ে তুলেছে এবং নাগরিক অধিকারের আন্দোলনের মাধ্যমে অন্ততপক্ষে আইনগতভাবে তারা তা আদায় করে নিয়েছে। অর্থাৎ, দলিল হিসেবে ঘোষণা বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা থাকলেও এটি একটি জনপদের জনগণের মুক্তির লড়াইয়ের প্রতি ঐতিহাসিক সাক্ষ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জনগণ তাদের সংগ্রামের ঐতিহাসিক সাক্ষ্য হিসেবে লেজিটিমেসি বা বৈধতা দেয়। অন্যদিকে, রাষ্ট্র জনগণ প্রদত্ত বৈধতার উপর “ লিগ্যালিটি বা আইনি দাবি আরোপ করে। এভাবেই “ ঘোষণাপত্র”র মধ্যে দিয়ে রাষ্ট্র এবং জনগণের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া গড়ে ওঠে।

দুনিয়ার ইতিহাসের প্রতিটি গনঅভ্যুত্থানেই নিহিত থাকে পূর্ববর্তী বন্দোবস্তকে উপড়ে ফেলার পক্ষের অবিসংবাদিত জনমত এবং জনমত তৈরি হয় জনগণের লড়াই, সংগ্রামের সফরের মধ্যে দিয়ে। এই লড়াইয়ের সফরের মধ্যে দিয়ে জনতার আকাঙ্ক্ষার সাক্ষ্য দেয় ঘোষণাপত্র। মার্কিন স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে থমাস জেফারসন সুনির্দিষ্টভাবে তালিকা করে রাজা তৃতীয় জর্জের বিরুদ্ধে জনগণের অধিকার খর্ব করার অভিযোগ উল্লেখ করেছেন। যেখানে গণপ্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা রদ করে অতিরিক্ত কর আরোপ করা এবং যুদ্ধবিহীন পরিস্থিতিতে স্বদেশে সৈন্য মোতায়েন করে রাখার ব্যাপারে স্পষ্ট ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছিলো।

১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লবের ঘোষনাপত্রে লিখা আছে, ঐ জনপদের মানুষের স্বাধীনতা, সাম্য আর ভাতৃত্বের ইশতেহার যেখানে সাক্ষ্য দেয়া আছে, জারদের নিপীড়নের বিরুদ্ধে জনগনের মুক্তির ইতিহাস। এই ঘোষণাপত্রই ফ্রান্সের নতুন রিপাবলিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার ভিত্তি। ফরাসিদের এই ঘোষণাপত্র শুধু তাদের মুক্তির ব্যবস্থার কাগজ আকারে নিজে ভূখণ্ডের সীমানাতেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকেনি, বরং আধুনিক দুনিয়ার মানবাধিকারের মৌলিক ধারণার সূত্রসমূহকে প্রতিষ্ঠিত করায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলো। এছাড়াও ১৯৭৫ সালে পূর্ব তিমুরের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে পর্তুগালের ঔপনিবেশিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রাম ও নয়া বন্দোবস্তের আকাঙ্ক্ষার কথা ফুটিয়ে তোলা হয়েছিলো। যেটি এংগোলার ঘোষণাপত্র থেকে অনুপ্রাণিত ছিল। তেমনিভাবে ১৮৪৭ সালের লাইবেরিয়ার ঘোষণাপত্রে মার্কিন ভূখণ্ড থেকে সেটেলারদের বের করে দেয়া, বর্ণবৈষম্য বিলোপ করা ও জীবনমান উন্নয়নের সুযোগ সুবিধার থেকে বঞ্চিত হওয়ার উদ্বেগ থেকে মুক্তির কথা উল্লিখিত হয়েছে। ১৮৮৭ সালে অস্ট্রেলিয়ার স্বাধীনতার ডাকের মধ্যেও নিপীড়ন থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়েছিলো। রুশ বিপ্লবের ৫৪ টি ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে তারা দুনিয়ার ইতিহাসে নতুন আইনি সংজ্ঞা তৈরি করে দিয়ে প্রমাণ করেছিলো যে, আইনের ভিত্তি বস্তাপচা কোনো পুরোনো ট্রাডিশনকে অনুসরণ নয়, বরং সক্রিয় ঘোষণাপত্রই আইনের গাঠনিক ভিত্তি।

সাম্য, মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের উপর ভিত্তি করে, আমাদের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র গঠন করা হয়, যা নিশ্চিত করার রাজনৈতিক অভিপ্রায় থেকেই আমরা বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠনের জন্য যুদ্ধ করেছি। অর্থাৎ আমাদের মানবিক মর্যাদা শূন্য পাকিস্তান রাষ্ট্রের কর্তৃত্বকে উৎখাত করে, বাংলাদেশ রাষ্ট্রা গঠন করেছি, নিজেদের রুপান্তর ঘটিয়েছি এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে। যে বৈপ্লবিক সম্ভাবনা নিয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হয়েছে, সে সম্ভাবনার হালত স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের রাষ্ট্র কাঠামো কখনোই ধারণ করতে পারে নি। সেটা হোক ১৯৭১‘র মুক্তিযুদ্ধ, ১৯৭৫ সিপাহি – জনতার বিপ্লব অথবা ১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থান। ঠিক ওয়াল্টার বেনজামিনের থিসিসের মতোই, যে বিপ্লবী সহিংসতার মধ্যে সম্ভাবনা লুকায়িত থাকে তা বিদ্যমান আইনি কাঠামো, টেকনিক্যালিটি তা বুঝতে ব্যর্থ হয়।

আইনি পরিসরে অতিক্রম করে যে বিপ্লব সংগঠিত হয়। যে বিপ্লবকে বৈধতা দেয়ার জন্য বিপ্লব নিজেই যথেষ্ট তার বৈধতা আইনি কাঠামোর মধ্যে তালাশ করার মাধ্যমে বিপ্লবী জাগরণের মধ্যে দিয়ে একটি জনপদের জনতার সমন্বিত চেতনার রুহ জেগে ওঠে নতুন সম্ভাবনাকে ব্যবহার করে সমাজকে রুপান্তর ঘটানোর সে সম্ভাবনাকে নাই করে দেয়া। যার ফলাফল হিসেবে আমরা দেখতে পাই ব্যবহারিক অর্থে, একটি গণঅভ্যুত্থানের আবেদনকে শুধু মাত্রই ক্ষমতার পালাবদলের একটি আন্দোলনের মধ্য সংকীর্ণ করে ফেলা হয়। গণঅভ্যুত্থানের বিপ্লবী সম্ভাবনাকে ক্ষমতার পালাবদলের মধ্যে সীমাবদ্ধ করার ফলাফল হিসেবেই আমাদের আবার ২০২৪ এসে জীবন দিতে হয়েছে। ১৯৭১ সালের পর যে রাজনৈতিক বন্দোবস্ত বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে সাম্য, মানবিক মর্যাদা আর সামজিক ন্যায়বিচারের অবয়বকে আশ্বস্ত করতে দেয় নি, সে অবয়বগুলোকে পুনরায় দাবি করার বহিঃপ্রকাশ হিসেবেই আমরা ২০২৪ এর গণঅভ্যুত্থান করেছি। অর্থাৎ ২৪” র গণঅভ্যুত্থান বে- ইনসাফির বিরুদ্ধে ইনসাফের লড়াই। বৈষম্যের বিরুদ্ধে সাম্যের লড়াই। মানবিক মর্যাদার অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে মানবিক মর্যাদা ফিরে পাওয়ার লড়াই। আমাদের আগামীর রাজনৈতিক অভিমুখে ধরন যেমনই হোক না কেন, পন্থা হতে হবে ইনসাফের, সাম্যের, মানবিক মর্যাদার।

কিন্তু,এই রাজনৈতিক অভিমুখ সহজ নয় কারণ পৃথিবীর ইতিহাসে বারবার দেখা গেছে অনেকেই মজলুম ঐতিহ্যের ব্যবহার অধিষ্ঠিত সার্বভৌম নিজেদের শাসন কায়েম করেছেন ; বিজয়ের পর তাদের পূর্ব বিজয় শাসকদের পদাঙ্কই তার অনুসরণ করেছেন,মজলুমের ইতিহাসকে শাসক শ্রেণীর অস্ত্রে পরিণত করেছেন। তাই ওয়াল্টার বেনজামিন ক্ষমতার হেজিমনি থেকে মজলুমের ঐতিহ্যকে রক্ষা করার লড়াইয়ের উপর জোড় দিয়েছেন। কারণ জনতা সার্বভৌম ক্ষমতার ভিত্তি গড়ে দিয়ে চলে যায়,আর তার জীবন করায়ত্ত হয়ে যায় সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন সরকার ব্যবস্থার হাতে। Status Quo’র ধারাবাহিকতায় হারিয়ে যায় জনতার রাজনৈতিক অভিপ্রায়।

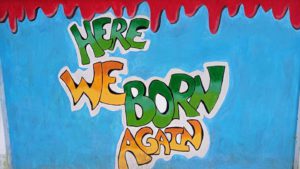

জুলাই বিপ্লবের ঘোষণাপত্রের সর্বপ্রথম প্রয়োজনীয়তা এই বিপ্লবের ঐতিহাসিক সাক্ষী হিসাবে। এই ভূমির হাজার বছরের ইতিহাসের সিলসিলা ও রাজনৈতিক বোঝাপড়ার ধারাবাহিকতার চিহ্ন হিসাবে এই ঘোষণাপত্রটি একটি দলিল হিসাবে রয়ে যাবে। এমনকি এই বিপ্লব বেহাত হলেও, এটি জানা থাকবে যে কেন আমরা ২৪শে রক্ত ঝড়িয়েছিলাম। আরো একবার ইতিহাসের আয়নার মুখোমুখি দাঁড়ালে নতুন রাজনৈতিক জনগোষ্ঠী সেই আয়নাতে আমাদের এই চিত্রটি দেখতে পাবে। একই সাথে আমরা কেন ব্যর্থ হয়েছিলাম, বিপ্লব কেন বেহাত হলো সেগুলোর পাঠও সহজ হয়ে উঠবে। জনগণের পূর্ণ সমর্থনের মাধ্যমে তৈরি আইনি ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে যদি সরকার এবং ছাত্রদের তৈরি নতুন রাজনৈতিক দল বিপ্লবের ফসল ঘরে তুলতে না পারে, এই ঘোষণাপত্র তাদের সরষের মাঝে লুকিয়ে থাকা ভূতকে অবয়ব প্রদান করে তার নগ্নরূপ নতুনদের কাছে প্রকাশ করবে, তাদের জন্য ঐতিহাসিক শিক্ষা হয়ে থাকবে। তারা প্রশ্ন করবে ইতিহাসে প্রত্যেকটি বিপ্লবের ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে নতুন রিপাবলিক প্রতিষ্ঠা হয়ে থাকলে কেন আমাদের রক্তের বিনিময়েও তা কেন হতে পারলোনা। আর যদি নাই পারে তবে তাহলে এই ঘোষণাপত্রটিও ব্যর্থ হিসেবেই পরিগণিত হবে। তাই এই ঘোষণাপত্র প্রদান করাই ছাত্র-জনতার একমাত্র কাজ নয়, বরং এর আকাঙ্খা-প্রত্যাশা আদৌ বাস্তবায়ন হলো কীনা তাও এই বিপ্লবোত্তর সময়ের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন

বিপ্লব উত্তর রাষ্ট্র–সমাজ গঠনের স্বপ্ন এবং Status Quo-র রাজনীতি

ইতিহাসের যেকোনো বিপ্লবের প্রাথমিক উদ্দেশ্য থাকে একটি নতুন রাষ্ট্র ও সমাজ কাঠামো গড়ে তোলা, যা জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটায়। এই আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ সাধারণত একটি ইশতেহারের মাধ্যমে হয়, যা বিদ্যমান ক্ষমতার কাঠামো বা Status Quo ভেঙে নতুন রাজনৈতিক পরিসরের পথ দেখায়। বিপ্লবের ইশতেহার শুধু একটি কৌশলগত নথি নয়, বরং এটি সেই অনুপ্রেরণা যা মানুষকে বিপ্লবের জন্য জীবন বাজি রাখতে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, প্রথাগত রাজনৈতিক দলগুলো প্রায়ই এই Status Quo ভাঙার পরিবর্তে তা রক্ষার প্রবণতা দেখায়। তাদের জন্য বিদ্যমান কাঠামো রক্ষাই বেশি নিরাপদ, কারণ এটি তাদের ক্ষমতা ধারে রাখার জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে। বাংলাদেশের জুলাই বিপ্লবের উদাহরণটি এ বিষয়ে একটি স্পষ্ট চিত্র তুলে ধারে।

একটি গণঅভ্যুত্থান হয়ে গেছে এবং গণঅভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক সাক্ষ্য হিসেবে ঘোষণাপত্র পাঠ করা হবে এটাই স্বাভাবিক কিন্ত আমরা এখনো কোন ঘোষণাপত্র পাইনি। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন এই গণঅভ্যুত্থানের বিপ্লবী শক্তি। জনতার মূল্যবান বিশ্বাস কাঁধে নিয়ে তারা আন্দোলনে নেতৃত্বে দিয়েছে। তাদের উচিত ছিল হাসিনা রেজিমের পতন হওয়ার পর পরই ঘোষণাপত্র দিয়ে নতুন রিপাবলিক ঘোষণা করা এবং জুলাই গণঅভ্যুত্থানকে বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি ঐতিহাসিক “টাইমলাইন” হিসেবে দালিলিক ভিত্তি দেয়া। তাদের উচিত ছিল বিপ্লবী সকল শক্তিকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় একীভূত (Concentrated) করে নিজেদের বৈধতা পুনঃউৎপাদন করা কিন্ত এই দায়িত্ব তারা পালন করতে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। সেই সুযোগেই প্রথাগত রাজনৈতিক শক্তি “Status Quo” কে বজায় রাখার প্রবনতা উপস্থাপন করছে। আমরা প্রথমেই যে বলেছিলাম, অধিকারের দলিলগুলোকে যথাসম্ভব রাজনীতির পরিসর থেকে দূরে রাখতে হবে। জুলাই গণঅভ্যুত্থান ঘোষণাপত্রে তা হচ্ছে না, বরং তা ঢুকে যাচ্ছে রাজনীতির অন্ধকার গলিতে। ৩১ ডিসেম্বর “জুলাই বিপ্লবের ঘোষণাপত্র” শহিদ মিনারে উত্থাপন করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল, যা বিপ্লবী স্বপ্ন ও নতুন রাষ্ট্র কাঠামোর রূপরেখা প্রকাশের উদ্দেশ্যে ছিল। বিভিন্ন রাজনৈতিক জটিলতার তা করা সম্ভব হয় নি৷ ২০২৫ সালের জানুয়ারি ১৫ তারিখের মধ্যে ঘোষণাপত্র দেয়ার আল্টিমেটাম দেওয়ার পরও আমরা ঘোষণাপত্র পাই নি। আগেই হওয়া উচিত ছিল। হয় নি। এখন যত সময় যাবে এই ঘোষণাপত্র যে তার বৈধতা সংকটে পড়বে।

পিয়েরে বুর্ডিয়ু তার Habitus এবং Field তত্ত্বে দেখিয়েছেন, কোনো ব্যক্তি বা সংগঠন যে-সব সামাজিক কাঠামোর মধ্যে কাজ করে, সেগুলো তার আচরণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে গভীরভাবে প্রভাব ফেলে। রাজনৈতিক দলগুলোর ক্ষেত্রে, তারা যে প্রতিষ্ঠিত ক্ষেত্র (field)-এর অন্তর্ভুক্ত, তা তাদের চিন্তা ও কার্যক্রমের ধারা নির্ধারণ করে। এই ক্ষেত্রের নিয়ম, পুঁজি এবং ক্ষমতার গতি প্রকৃতি প্রথাগত রাজনৈতিক দলগুলোর স্বার্থের সাথে গভীরভাবে যুক্ত থাকে। ফলে, ক্ষমতাসীন দল বা ক্ষমতায় আসার অপেক্ষায় থাকা দলগুলো সাধারণত বিদ্যমান কাঠামোর সুবিধাভোগী হয় এবং নতুন কাঠামোর সম্ভাবনাকে ঝুঁকিপূর্ণ মনে করে। এ কারণেই তারা Status Quo রক্ষার জন্য প্রায়শই অস্বস্তি প্রকাশ করে এবং যে কোনো রূপান্তরমূলক প্রক্রিয়ার প্রতি প্রতিরোধ গড়ে তোলে। বাংলাদেশের জুলাই বিপ্লবের প্রেক্ষাপটে এই ধারণাটি বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন বা জাতীয় নাগরিক কমিটির মতো শক্তিগুলো একটি নতুন কাঠামো গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখালেও, রাজনৈতিক দলগুলো তাদের নিজ নিজ অবস্থান ও সুবিধার সাথে আপস করতে অনিচ্ছুক ছিল। বিএনপি বা অন্যান্য প্রথাগত রাজনৈতিক দলগুলো যে এই ঘোষণাপত্রের প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল, তা শুধু তাদের রাজনৈতিক কৌশলের অংশ নয়, বরং এটি ছিল তাদের প্রতিষ্ঠিত ক্ষেত্র এবং অভ্যন্তরীণ পুঁজি রক্ষার প্রচেষ্টারই প্রকাশ।

বুর্ডিয়ুর তত্ত্ব থেকে আরও বোঝা যায় যে এই ক্ষেত্রের অভ্যন্তরীণ নিয়মাবলি এবং ক্ষমতা কাঠামো কেবল ক্ষমতাসীনদের জন্যই নয়, বিরোধী দলগুলোর জন্যও একটি আরামদায়ক জায়গা তৈরি করে। তাদের স্বার্থ তাই প্রথাগত ব্যবস্থার ভিতরে থেকেই সংরক্ষিত থাকে। নতুন কাঠামো তৈরি বা ঘোষণাপত্র বাস্তবায়ন, যা পুরো রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করে, সেটি তাদের জন্য স্বাভাবিকভাবেই ঝুঁকিপূর্ণ এবং অস্বস্তিকর বলে মনে হয়। একারণেই দেখা যায় শুধু বিএনপিই নয়, অন্যান্য প্রায় সকল প্রথাগত রাজনৈতিক দলের সাথেই বিপ্লবের সন্তান হিসেবে জন্ম নেয়া । তখন দেশের মানুষকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে তারা ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের জন্য কোন ধরনের রাজনৈতিক বন্দোবস্তকে মেনে নিচ্ছে। সুতরাং, জুলাই বিপ্লবের ঘোষণাপত্রের পথের এই বাধাগুলো শুধু ব্যক্তিগত বা দলীয় মতভেদের কারণে নয়; বরং এটি বিদ্যমান Habitus এবং Field-এর প্রতিফলন। বিপ্লবী ইশতেহার যেভাবে বিদ্যমান Status Quo-কে চ্যালেঞ্জ জানায়, তা পুরোনো রাজনৈতিক ক্ষেত্রের নিয়ম এবং সুবিধাগুলোকে ভেঙে ফেলার হুমকি তৈরি করে। এটি সেই কারণেই প্রথাগত রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য এক ধরনের উদ্বেগ ও প্রতিরোধের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

ছাত্র–জনতার প্রতিরোধ এবং বিপ্লবী আত্মপরিচয়

জুলাই বিপ্লবের রাজনৈতিক পরিসর এবং তার প্রকৃত গুরুত্ব বুঝতে হলে এর পেছনের দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিরোধের ঐতিহ্য এবং তত্ত্বগত বিশ্লেষণ জরুরি। এটি একদিনের বা তাৎক্ষণিক কোনো ঘটনা নয়; বরং এটি একাধিক সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় বিকশিত একটি বিপ্লবী চেতনার ফল। কোটা সংস্কার আন্দোলন, নিরাপদ সড়ক আন্দোলন এবং ধর্ষণবিরোধী আন্দোলন—এই তিনটি প্রধান প্রতিরোধ কেবল বিচ্ছিন্ন ইস্যু হিসেবে নয়, বরং একটি বৃহত্তর রাজনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতার বিরুদ্ধে জনগণের ক্ষোভ এবং প্রতিরোধের প্রতিচ্ছবি।

জেমস সি. স্কট তার Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance তত্ত্বে দেখিয়েছেন, নিপীড়িত জনগোষ্ঠী প্রায়ই প্রতিদিনকার ক্ষুদ্র প্রতিরোধের মাধ্যমে তাদের অসন্তোষ প্রকাশ করে। এই প্রতিরোধগুলো সরাসরি সংঘর্ষ বা উন্মুক্ত বিদ্রোহ নয়, বরং স্যাটায়ার, ব্যঙ্গ, মিম বা নীরব অসহযোগিতার মাধ্যমে ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিবাদ জানায়। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে রাতের ভোট, দুর্নীতি এবং ক্ষমতার অপব্যবহার নিয়ে তৈরি মিম এবং ব্যঙ্গচিত্রগুলো নিছক বিনোদন নয়; বরং এগুলো ক্ষমতার কাঠামোর বিরুদ্ধে জনগণের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ এবং দমন ব্যবস্থার একটি প্রতীকী প্রতিবাদ। স্কটের ভাষায়, এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিরোধগুলো শক্তিশালী হয়ে ধীরে ধীরে একটি বৃহৎ রাজনৈতিক যৌক্তিকতার ভিত্তি তৈরি করে। বাংলাদেশের এই মিম, স্যাটায়ার এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ ছিল ক্ষমতাসীনদের প্রতি জনগণের হতাশা ও ক্রোধের এক নীরব কিন্তু সুস্পষ্ট চিত্র।

আর্নেস্টো লাক্লাও এবং শ্যান্টাল মউফ তাদের Hegemony and Socialist Strategy তত্ত্বে দেখিয়েছেন, ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিরোধ একত্রিত হয়ে কীভাবে একটি বৃহত্তর রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা তৈরি করে। লাক্লাও তাদের তত্ত্বে Chain of Equivalence ধারণাটি তুলে ধরেন, যার মাধ্যমে বলা হয় যে ভিন্ন ভিন্ন ইস্যুভিত্তিক প্রতিরোধ যেমন কোটা আন্দোলন, নিরাপদ সড়ক আন্দোলন এবং ধর্ষণবিরোধী আন্দোলন—এই প্রতিটি ইস্যু একটি সাধারণ চেতনার ভিত্তিতে একত্রিত হয়ে এক বৃহত্তর বিপ্লবী পরিসর তৈরি করতে পারে। এই ধারণা অনুযায়ী, প্রতিটি লড়াইয়ের নিজস্ব লক্ষ্য থাকলেও, সেগুলো মিলিতভাবে একটি একক রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার ভিত্তি গড়ে তোলে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও এই ধারণাটি প্রযোজ্য। কোটা সংস্কার আন্দোলন ছিল সমাজের তরুণদের মধ্যে বিরাজমান বৈষম্য এবং অনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার বিরুদ্ধে একটি সরাসরি চ্যালেঞ্জ। এটি দেখিয়েছিল যে বিদ্যমান ক্ষমতা কাঠামো কীভাবে যুবসমাজের সম্ভাবনাকে দমন করছে। নিরাপদ সড়ক আন্দোলন, যা মূলত শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে সংঘটিত হয়েছিল, সরাসরি সমাজের দৈনন্দিন নিরাপত্তাহীনতার দিকে ইঙ্গিত করেছিল। এর পাশাপাশি, ধর্ষণবিরোধী আন্দোলন নারীর প্রতি সহিংসতার বিরুদ্ধে সমাজের ব্যাপক স্তরে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। যদিও এই আন্দোলনগুলো ভিন্ন ভিন্ন ইস্যুতে কেন্দ্রিত ছিল, তাদের সাধারণ ভিত্তি ছিল রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতি জনগণের অসন্তোষ এবং ন্যায়বিচারের আকাঙ্ক্ষা।

লাক্লাও এবং মউফের Hegemony ধারণার আলোকে, এই আন্দোলনগুলো একত্রিত হয়ে একটি সাধারণ রাজনৈতিক পরিসর এবং নতুন সামাজিক চুক্তি তৈরির জন্য সহায়ক হয়। Chain of Equivalence এই অর্থে কার্যকর যে, আলাদা আলাদা ইস্যু থেকে জনগণের অসন্তোষকে একত্রিত করে বৃহত্তর রাজনৈতিক চেতনা এবং আন্দোলনের ভিত্তি তৈরি করা সম্ভব। বাংলাদেশের জুলাই বিপ্লব সেই বৃহত্তর চেতনারই ফসল, যা ভিন্ন ভিন্ন লড়াইয়ের সমন্বয়ে এক নতুন বিপ্লবী শক্তি সৃষ্টি করেছে। এই প্রক্রিয়াটি আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য Hegemony ধারণাটি গুরুত্বপূর্ণ। লাক্লাও এবং মউফ দেখিয়েছেন যে একটি রাজনৈতিক আন্দোলনের সফলতা নির্ভর করে কীভাবে বিভিন্ন ইস্যু ও লড়াইকে একত্রিত করে একটি বৃহত্তর যৌক্তিক এবং রাজনৈতিক পরিসরে রূপান্তরিত করা যায়। বাংলাদেশে কোটা আন্দোলন, নিরাপদ সড়ক আন্দোলন, এবং ধর্ষণবিরোধী লড়াই ছিল এক একটি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ভিত্তিক প্রতিরোধ, যা শেষ পর্যন্ত একটি সাধারণ উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে একত্রিত হয়েছে। এই সাধারণ উদ্দেশ্য হলো একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র কাঠামো গড়ে তোলা, যা বিদ্যমান ক্ষমতা কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ জানায়। জুলাই বিপ্লব এই দীর্ঘমেয়াদি প্রতিরোধের চূড়ান্ত রূপ। এই বিপ্লব প্রমাণ করে যে জনগণের প্রতিদিনের ক্ষোভ এবং ছোট ছোট প্রতিরোধ কীভাবে একটি বৃহত্তর রাজনৈতিক চেতনার জন্ম দিতে পারে। এটি কেবল ক্ষমতা কাঠামোর পরিবর্তনের জন্য নয়, বরং নতুন রাষ্ট্র এবং সমাজ কাঠামো গঠনের জন্য একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। লাক্লাও এবং মউফের তত্ত্বের আলোকে বলা যায়, এই চেতনা বিদ্যমান Status Quo ভেঙে নতুন পরিসর তৈরি করার জন্য অপরিহার্য।

বিপ্লবী স্বপ্ন এবং নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের প্রয়োজন

বিপ্লব শুধু রেজিম পরিবর্তনের একটি প্রক্রিয়ায় সীমাবদ্ধ থাকলে তা জনগণের আস্থা এবং সমর্থন ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়। বিপ্লবের প্রকৃত সাফল্য নির্ভর করে একটি নতুন রাষ্ট্র ও সমাজ কাঠামো নির্মাণের উপর, যা জনগণের আকাঙ্ক্ষা এবং চাহিদার সাথে সংগতিপূর্ণ। আন্তোনিও গ্রামশির Passive Revolution ধারণা অনুযায়ী, যদি বিপ্লব পরবর্তী ক্ষমতা কাঠামো পুরোনো সামাজিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে, তবে সেটি কোনো কার্যকর পরিবর্তন আনতে পারে না। বরং এটি একটি প্রথাগত ক্ষমতা চক্রের পুনরাবৃত্তি হিসেবে দেখা যায়। গ্রামশি দেখিয়েছেন যে, এ ধরনের বিপ্লব শুধু বিদ্যমান ব্যবস্থার মধ্যে সীমিত থেকে যায় এবং প্রকৃত সামাজিক রূপান্তর অর্জনে ব্যর্থ হয়। এ কারণেই, বিপ্লবের ইশতেহারকে কেবল একটি ঘোষণাপত্র হিসেবে না দেখে, জনগণের দমন করা স্বপ্ন এবং একটি নতুন রাষ্ট্র-সমাজের কাঠামো নির্মাণের রূপরেখা হিসেবে দেখতে হবে। এই প্রসঙ্গে জন লকের Social Contract তত্ত্ব বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। লক দেখিয়েছেন, যে কোনো রাজনৈতিক কাঠামোর বৈধতা নির্ভর করে জনগণের স্বার্থ এবং চাহিদার উপর। যদি কোনো বিপ্লব পরবর্তী কাঠামো জনগণের আকাঙ্ক্ষাকে সঠিকভাবে প্রতিফলিত করতে ব্যর্থ হয়, তবে তা জনসমর্থন হারায় এবং বৈধতার সংকটে পড়ে। বাংলাদেশের জুলাই বিপ্লবের প্রেক্ষাপটে, এই ধারণা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। জনগণের দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক চাহিদা, যেমন গণতন্ত্র, স্বচ্ছতা এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য একটি নতুন ইশতেহার প্রণয়ন করা অত্যন্ত জরুরি। এই ইশতেহারকে হতে হবে এমন একটি সামাজিক চুক্তি যা জনগণের স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে নির্মিত এবং তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করে। তা না হলে, বিপ্লব কেবল ক্ষমতার স্থানান্তর হিসেবে থেকে যাবে এবং তার প্রকৃত তাৎপর্য হারিয়ে ফেলবে।

গ্রামশি ও লকের তত্ত্ব থেকে এটাই প্রতীয়মান যে, বিপ্লবের সাফল্য নির্ভর করে ক্ষমতার পুনর্বিন্যাসের চেয়ে কাঠামোগত পরিবর্তনে। ইতিহাস সাক্ষী, প্রকৃত বিপ্লব শুধু ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণকে চ্যালেঞ্জ করে না, এটি বিদ্যমান Status Quo ভেঙে একটি নতুন সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিসর তৈরি করতে সক্ষম হয়। বাংলাদেশের জুলাই বিপ্লবের ইশতেহার কেবল একটি রাজনৈতিক দলিল নয়; এটি জনগণের স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা এবং আত্মপরিচয়ের প্রতিফলন। এটি বিদ্যমান ব্যবস্থার প্রতি একটি চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যতের রাষ্ট্র-সমাজ নির্মাণের একটি স্বপ্নকে ধারণ করে। জুলাই বিপ্লবের ক্ষেত্রে জনগণের প্রতিরোধ এবং অংশগ্রহণ প্রমাণ করে যে, একটি নতুন সামাজিক কাঠামো তৈরির জন্য ইশতেহারের গুরুত্ব কতটা অপরিহার্য। যদি এই ইশতেহারের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী সামাজিক চুক্তি প্রতিষ্ঠা করা যায়, তবে তা বিপ্লবের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও তাৎপর্যকে বাস্তবায়ন করবে। অন্যদিকে, যদি এটি পুরোনো কাঠামোর পুনরাবৃত্তি হয়ে থাকে, তবে তা জনগণের মধ্যে আস্থাহীনতা সৃষ্টি করবে এবং বিপ্লব তার শক্তি হারাবে। এই কারণেই, জুলাই বিপ্লবকে একটি অতীতের ঘটনার পুনরাবৃত্তি নয়, বরং একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এবং কাঠামো তৈরির সুযোগ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। জনগণের স্বপ্ন ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে যদি নতুন রাষ্ট্র-সমাজ নির্মাণ সম্ভব হয়, তবে এই বিপ্লব প্রকৃত পরিবর্তনের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হয়ে থাকবে।

বাংলাদেশে একটি গণঅভ্যুত্থান হয়ে গেছে। বাংলাদেশের জনগণের কেয়ামত এবং নতুন সম্ভাবনা পর্দা উঠে গেছে। বাংলাদেশের জনতা উপর এই গণঅভ্যুত্থানের প্রভাব সুদূর প্রসারী, বাংলাদেশের জনতা জুলাই অভ্যুত্থানের রাস্তায় নেমেছিল, তারা ফিরে গেছে বটে কিন্তু তাদের সামনে যে ধ্বংস এবং নতুন সম্ভাবনার অভিজ্ঞতার হাজির হয়েছে তা আবার তাদের রাস্তায় নামাবে। জুলাই গণঅভ্যুত্থানে বাংলাদেশের জনতা আদর্শের অনন্ত ক্রাইসিস হাজির করে নাই, আদর্শের কাঁটাতার পাড় হয়ে তারা ফ্যাসিস্ট রেজিমকে দাড় করিয়েছিল বিচারের কাঠগড়ায়। এই বিচারের কাঠগড়া আমাদের এই সাক্ষ্য দেয়, জনতার সকল কিছুর হিসাব নেয় তার সার্বভৌম শক্তি দিয়ে। ঠিক যেমনটা অনন্ত বিচারের আগে খোদা সবকিছু চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেন।

অতঃপর যখন আমার প্রতিপালকের ওয়াদা হাজির হবে, তখন তিনি ওটাকে (দেয়াল) চূর্ণ–বিচূর্ণ করে দেবেন। এটি আমার প্রতিপালকের ওয়াদা। ( সূরা– কাহফ, ৯৮)

References:

- James C. Scott’s “Weapons of the Weak”

Scott, J. C. (1985). Weapons of the weak: Everyday forms of peasant resistance. Yale University Press.

- Pierre Bourdieu’s “Habitus”

Bourdieu, P. (1990). The logic of practice (R. Nice, Trans.). Stanford University Press. (Original work published 1980)

- Ernesto Laclau and Chantal Mouffe’s “Hegemony and Socialist Strategy”

Laclau, E., & Mouffe, C. (1985). Hegemony and socialist strategy: Towards a radical democratic politics. Verso.

- Antonio Gramsci’s “Passive Revolution”

Gramsci, A. (1971). Selections from the prison notebooks (Q. Hoare & G. Nowell-Smith, Eds. & Trans.). International Publishers.

- John Locke’s “Social Contract Theory”

Locke, J. (1988). Two treatises of government (P. Laslett, Ed.). Cambridge University Press. (Original work published 1690)