সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অভিযোজন একটি সভ্যতার উপর আরেকটির বিজয়ের মধ্যে দিয়েই পরিপক্কতা লাভ করে। তারপর এই নয়া সভ্যতা প্রাচীন সংস্কৃতির নিজস্ব স্বাভাবিক যাত্রার গোড়া কেটে দিয়ে সব ঐতিহ্যকে ছিন্নভিন্ন করে দেয় কিংবা প্রাচীন আর্থ সামাজিক ব্যবস্থাকে কবজা করে ফেলে। এতে করে প্রাচীন ব্যবস্থার কোমর ভেঙে এতই দুর্বল হয়ে পড়ে যে তার আর নিজস্ব ঐতিহ্যকে ধারণ করে দাঁড়ানোর মত মুরোদ থাকেনা। জনপদের বাসিন্দারা হয়ে পড়ে রিফুজি। এমন জিল্লতির জিন্দেগি থেকে রেহাই পেতে এবং নিজেদেরকে ব্যক্তি হিসেবে টিকিয়ে রাখার জন্য তখন তারা বিজিত সভ্যতার কৃষ্টি কালচারকে গ্রহণ করে নেয়। এই বিজিত মানুষেরা আসলে জবরী-সিপাহীর মতো, যাদেরকে জবরদস্তি বাহিনীতে ভর্তি করানো হয়েছিল।

-স্টেনলি ডায়ামন্ড

শুধু আদিম কিংবা প্রাচীন সংস্কৃতিকে ছ্যাড়াবেড়া করে দেয়া হয়েছে কেবল তাই নয় বরং নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গেছে ইউরোপীয়ান সাম্রাজ্যবাদ ও ইন্ড্রাস্টিয়াল ক্যাপিটালিজম সব সমাজ ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিয়ে নতুন আদলে গড়ে তুলেছে। আধুনিক বিশ্বের এই রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে ‘ক্ষমতার চর্চা’ ভিন্ন আঙ্গিকে জায়গা করে নিয়েছে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও মতাদর্শগত বিষয়ে ক্ষমতার চরিত্র নতুন বাস্তবতার জন্ম দিয়েছে। গোলকায়িত দুনিয়ার তাবৎ সমস্যাকে অভিন্ন সমস্য হিসেবে দেখতে বাধ্য করা হচ্ছে- হোক সেটা আফ্রিকান কিংবা ভারতের কোন প্রত্যন্ত অঞ্চলের সমস্যা। তার মানে এইটা বলতেছি না গোলকায়িত বিশ্ব সামাজিকভাবে সমজাতীয় কিংবা ইউরোপের বাহিরে সব সমাজই তাদের খাটিত্ব হারিয়ে ফেলছে। এই ধরনের দাবি গবেষকরা ও দুনিয়া চষে বেরানো ভ্রমণকারীদের। তবে আমার পয়েন্ট আলাদা। আধুনিকতাই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে নানান বর্গকে এর মোকাবেলায় সামনে নিয়ে আসছে। নৃবিজ্ঞানী কেউ কেউ বলেছে, সংস্কৃতি ব্যাপারটা চাঁদ সুরুজের মত চিরন্তন কিছু না। বরং সংস্কৃতি রং বদলায় ও প্রতিনিয়তই পয়দা হতে থাকে (দেখুন, ওয়েগনার, ১৯৮১)। সংস্কৃতি নিত্য পয়দা হওয়া মানেই হচ্ছে নানান সমাজে সংস্কৃতির ভিন্নতার সম্ভাবনাও তৈরি হয়। যদি সংস্কৃতি নিত্য পয়দা হয়ে থাকে তবে এই পয়দা হওয়ার শর্ত কিংবা বাস্তবতাও সব সময় একই রকম থাকে না (ডায়মন্ড, ১৯৭৪)। আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে যদি এটাই সত্য হয় যে, নতুন সাংস্কৃতিক জগৎ বিভিন্ন সমাজের মাঝে অনবরত বিনির্মাণ হতে থাকে তাহলে এটাও সত্য যে ঐ সমাজগুলো এমন একটা দুনিয়ার মধ্যে বিরাজ করে যে নতুন দুনিয়া ইউরোপিয়ানদের হাতেই গড়ে উঠেছে।

বিদ্যমান যে সাংস্কৃতিক জগৎ তৈরি হয়েছে তার পেছনে অনেকগুলো শর্তের মধ্যে একটি হচ্ছে বিশ্ব অর্থনীতির আবির্ভাব। আমরা ভাল করেই জানি ইউরোপীয়ান পুঁজিবাদী উদ্যোক্তারা অ-ইউরোপীয় দেশে অনুপ্রবেশ করে এবং ঐসব দেশে তাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে পুনর্গঠনে ভূমিকা রাখে। তবে স্থান-পাত্র ভেদে বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে তারা এই কাজ করেছে বিধায় অর্থনৈতিক ভারসাম্যতায় বিস্তর পার্থক্য লক্ষণীয়। তবে আমরা এটাও জানি যে এই পার্থক্যসমূহ একইসাথে আধুনিক পলিটিক্যাল ইকোনমির অন্তর্গত বিষয় যেখানে স্থানীয় এবং বৈশ্বিক ফারাক টানা হয়েছে। আরেকটা নতুন শর্ত হলো ইউরোপীয়ান আদলে সমগ্র দুনিয়াজুড়ে আধুনিক রাষ্ট্র গড়ে তোলা। প্রাচীন আমল থেকেই দুনিয়ার বিভিন্ন অংশে কেন্দ্রীভূত সরকার, আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ও শ্রেণি আধিপত্যে বিরাজমান ছিল। এটা যে হুট করে নতুনভাবে নাজিল হয়েছে এমন নয়। বরং আধুনিক রাষ্ট্রের স্বতন্ত্র দিকটা আলাদা। আধুনিক রাষ্ট্র স্বতন্ত্র এই কারণে নয় যে আধুনিক রাষ্ট্র বুর্জোয়া নিয়ন্ত্রিত; কারণ অবুর্জোয়া সমাজেও আধুনিক রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রয়েছে। তাহলে আলাদাটা ঠিক কোথায়? আধুনিক রাষ্ট্র এমন কিছু স্বতন্ত্র বর্গ তৈরি করে এবং সেসবের আদলেই স্বতন্ত্র রাজনৈতিকতার চর্চা করে। এই রাজনৈতিকতার একটা কেন্দ্রীয় দিক হলো জাতীয় অর্থনীতি তথা পলিটিক্যাল ইকোনমির চর্চা করা। এর সাথে বস্তুগত সম্পদের প্রবাহ বৃদ্ধি ও সামাজিক উন্নয়নের বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত।

রাষ্ট্রের আধুনিক ধারণার প্রধান মালমশলা কিন্তু গত তেরো শতাব্দী থেকে ষোলো শতাব্দী জুড়ে উত্তর পশ্চিম ইউরোপের রাজনৈতিক বাদবিবাদের বরাতেই গড়ে উঠেছে। রাজনৈতিক ধারণা নিয়ে কাজ করেন এমন একজন ইতিহাসবিদ ঠিক এভাবেই বলছেন:

“আগে যেখানে রাষ্ট্র পরিচালনা করার দায়িত্ব একান্তই শাসকের হাতে ছিল তা পরিবর্তিত হয়ে আইনি ও সাংবিধানিক ব্যবস্থার জন্ম হয়েছে। ফলে শাসককে এখন আইনি ও সাংবিধানিক ব্যবস্থার অধীনে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হয়। এই পরিবর্তনের ফলে রাষ্ট্রের ক্ষমতা চর্চা এখন আগেরকার শাসন ব্যবস্থার শাসকদের মতন নয় বরং সরকার নামক এক সামষ্টিক ফোর্সের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। এতে করে রাষ্ট্রের ধারণা আগের রাষ্ট্র ব্যবস্থা থেকে বাঁক নিয়ে আধুনিক রাষ্ট্র নামক ধারণার মধ্যে দিয়ে স্বাতন্ত্র লাভ করে। আধুনিক রাষ্ট্র হয়ে উঠে আইনের একমাত্র উৎস এবং এর ভূখণ্ডে আইন চর্চার একমাত্র লেজিমেট ফোর্স অর্থাৎ বৈধ শক্তি। এমনকি নাগরিকদের থেকে আনুগত্য আদায়ের যথাযথ হকদার” (স্কিনার, ১৯৭৮)।

এমন পরিবর্তনের সাথে সাথে নতুন নতুন ভোকাবুলারি ও পরিভাষা এবং নয়া রাজনৈতিক আচার আচরণ ও চর্চার আবির্ভাব হয়। আগে যেখানে সমাজ মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করত সেখানে রাষ্ট্র হয়ে উঠে নতুন কর্তাস্বত্তা। সমাজকে ডিঙিয়ে মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রণের জন্য রাষ্ট্র পাবলিক লাইফ তথা জনপরিসর এবং প্রাইভেট লাইফ তথা ব্যক্তিগত পরিসর নামক প্রধান দুটি বর্গ হাজির করে। এই পরিবর্তনের সাথে সাথে বিভিন্ন ধারণাগুলো আলোচনা করার জন্য নতুন ভাষা তৈরি হয়েছে (স্টেট শব্দটি উল্লেখযোগ্য এক্ষেত্রে)। এর মধ্য দিয়েই চর্চা শুরু হয়েছে নতুন রাজনৈতিক চৈতন্য। সমাজের অন্যতম প্রভাবশালী জায়গা থেকে উন্নীত হয়ে রাষ্ট্র পৌঁছে যায় জীবন ব্যবস্থাপনার স্তরে। পাবলিক লাইফ ও প্রাইভেট লাইফ নামক দুটি বর্গ তৈরি করে দেয় সে।

অবশ্য ইউরোপে কখনো এমন ছিলোনা যে সব নাগরিকেরা রাষ্ট্রকে সাংবিধানিক সংজ্ঞাতেই গ্রহণ করে নিয়েছিলো বা আইনের প্রতি সদা অনুরাগী ছিল। অন্যান্য অঞ্চলের মতোই ‘ক্ষমতার চর্চা’কে সবসময়ই বিদ্রোহের মোকাবিলা করতে হয়েছিলো। কিন্তু এর জবাবে, রাষ্ট্রের কর্তাব্যক্তিরা (যারা রাষ্ট্রের হয়ে কাজ করে) এমন এমন অবস্থা তৈরি করতে মনোনিবেশ করেছিলো, যা দিয়ে রাষ্ট্রের এই পরাক্রমশালী একান্ত ক্ষমতাকে আরো স্পষ্ট করে তুলে ক্ষমতাকে প্রতিনিয়ত সকল ধরনের বিদ্রোহের প্রতিকূলে সুরক্ষিত করে তোলা হয়েছে। তবে, তাদের এই প্রক্রিয়াকে রাষ্ট্রের ক্ষমতার পরিধিকে প্রসারের সাথে গুলিয়ে ফেললে চলবেনা। এটি মূলত আইনি কাঠামোকে পুনর্বিন্যাস করে করে সাধিত হয়েছিল। যারা এই প্রক্রিয়ার ভয়াবহতাকে বুঝতে পেরে এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল, তারা বা-খুবী ধরতে পেরেছিলো যে, রাষ্ট্র কী করে তার আইনি গণ্ডিতে আবদ্ধ করে তাদের সমাজের সহজাত বিকাশকে নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিচ্ছিলো। পুরোনো সময়ের রাজনীতি থেকে আধুনিক রাজনীতিকে যুগপৎ আলাদা করার জন্য সবচেয়ে দায়ী শর্ত যেটি- তা হলো আইন। এটিই নয়া রাজনীতিকে জটিল করে দিয়েছে। এজন্য শুধু আধুনিক রাষ্ট্রতেই আমরা নানামুখী রাজনৈতিক বর্গের মুশকিল দেখতে পাই। এই মুশকিলটা বেড়ে যায় আইনি স্তরের পাটাতনে দাঁড়িয়ে যখন শ্রমজীবী মানুষের রাজনীতি, লিঙ্গের রাজনীতি, যৌনতা বিষয়ক রাজনীতি ও প্রজনন বিষয়ক রাজনীতি ঢুকে পড়ে, তখন পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে পড়ে।

আইনতো কোনায় পড়ে থাকা কোনো বিষয় ছিলোনা আধুনিক রাষ্ট্রের আবির্ভাবের পূর্বে। আইন সর্বকুলে রাজার সর্বময় ইচ্ছাধীন বর্গ- এমন আইনের ধারণা প্রচলিত ছিলোনা তখন। সর্বোচ্চ ক্ষমতা হাতে নিয়ে আইন প্রয়োগের মাধ্যমে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করবেন রাজা, মধ্যযুগীয় তত্ত্বসমূহ এই কলুষ থেকেও মুক্ত না। এইজন্য স্রেফ “আইনের দ্বারা সৃষ্ট রাষ্ট্র” উচ্চারণ করার মধ্য দিয়ে আধুনিক রাষ্ট্রের গোড়ার কথা বোঝা যাবেনা। আধুনিক রাষ্ট্রে আইন সাদামাটা অর্থে আদেশ-অনুজ্ঞা কিবা ন্যায়বিচার কায়েমের লক্ষ্যে জারি করা হয়না বরং সে আইনকে তার জনগণকে সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় করার যন্ত্র বানায়। এটাই আধুনিক রাষ্ট্রের আইনের নোক্তা। আইন ন্যায়ের ধারণার কোনো মহাজাগতিক মূলনীতি নয় আবার সমাজের সর্বগ্রাসী কোনো কাঠামোও নয়। আইনকে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য হাসিলের উপায় হিসেবে দেখাটা একটি প্রাচীন ধ্যানধারণা। আধুনিক রাষ্ট্রে আইন হলো একটা রাজনৈতিক কৌশল। বিশেষত সে পুরানো রীতিনীতি ধ্বংস করে নতুন কিছু তৈরি করার কৌশল গ্রহণ করে থাকে।

তাবৎ দুনিয়ার জনতা এখন আধুনিক রাষ্ট্রের পেটের মধ্যে স্পষ্টরূপে নির্ধারিত সীমান্তে বিভক্ত হয়ে বসবাস করে। মোটামুটি একই ধারা ও তুলনামূলক কাছাকাছি ব্যবস্থাই সকল রাষ্ট্রে বিদ্যমান। যেখানেই কোনো রাষ্ট্রই আধুনিক হয়ে ওঠেনি,বরং তাকে আধুনিক কাঠামোতে প্রবেশ করার জন্য ভিতর ও বাইর উভয় দিক থেকে নিয়মিত চাপ দেয়া হয়ে থাকে। আমি কোনোভাবেই এই ঠুনকো যুক্তিতে নামছি না যে, এই সকল রাষ্ট্র দেখতে একই রকম বা এরা সব সাংবিধানিক গণতন্ত্রে দাখিল হয়ে বসে আছে। নাগরিকদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা কতটুকু পরিমাণে দেয়া হবে মর্মে আধুনিক রাষ্ট্রগুলো বড় অঙ্কে একে অন্যের থেকে ফারাক বজায় রাখে- এই কথায় গুরুতর কোনো দ্বিমত নাই। আর এই ফারাকগুলোর সাথে আর্থ-সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসের লেনদেন আছে। অনেক অ-ইউরোপীয় রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মনোযোগ আকর্ষণ করে রেখেছে একটি প্রশ্ন। কোন বিশেষ বিষয়টি সমসাময়িক কিছু আধুনিক রাষ্ট্রকে জালিম বানিয়ে রেখেছে, ফলে তা রাষ্ট্র হিসেবে বিকল পড়ে আছে? এই প্রশ্নটি নিয়েও আমি এখানে চিন্তিত না। নিখিল দুনিয়ার মানুষ আজ যে-সব আধুনিক রাষ্ট্রের পেটে বাস করে সেসব রাষ্ট্রের স্বতন্ত্র কিছু বৈশিষ্ট্য আলোকপাত করাই এখানে আমার ইচ্ছা। এই বৈশিষ্ট্যগুলোকে সংক্ষেপে বলতে গেলে কথাটা এমন দাঁড়ায় যে, আধুনিক রাষ্ট্র তার বৈশিষ্ট্যগত জায়গা থেকেই নৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রকে ধ্বংস করে এবং নতুনভাবে তৈরি করে।

প্রাক-আধুনিক রাষ্ট্রে, ব্যক্তিবর্গ সার্বভৌমের ক্ষমতার অধীন ছিল বেচারা হিসেবে নিজের জানের নিরাপত্তার নিমিত্তে। আধুনিক রাষ্ট্র এই ধারণার উপচে গিয়ে নাগরিকদের মধ্যে সমতা বিধান করার কথা বলতে চায়। জনগণকে কোনো উঁচু কক্ষের ক্ষমতার তাঁবেদার হওয়ার ধারণাকে সে বাতিল করার কথা বলে। সে নাগরিকদের বিশেষ কিছু অধিকারের নিরঙ্কুশ প্রার্থী হিসেবে সার্বভৌমেরই একটা অংশরূপে ভাবায়। এর মানে, এখানে নাগরিক রাষ্ট্রপক্ষেরই অংশ। কিন্তু প্রাক-আধুনিক রাষ্ট্রের সঙ্গে এর একটি ভয়াবহ পার্থক্য রয়েছে এখানে। এই সম-অধিকার দাবিদার নাগরিকদের জন্য আইন এমন একটি শর্ত হাজির করে দেয়, যেখানে এই ব্যক্তিবর্গ স্বাধীন সত্তা আকারে নামকাওয়াস্তে খুবই কম স্বাধীনতা চর্চা করতে পারে। কাঠামোর এই আমূল অদলাবদলি সক্রিয় উপায়ে হাজির থেকে মানুষকে এক ধরনের ব্যক্তিসত্তা থেকে অন্য ধরনের ব্যক্তিসত্তায় রূপান্তর ঘটিয়ে দেয়।

মানুষ যারা ইতোমধ্যেই আধুনিক শরীরবৃত্তীয় ও মানসজাগতীয় প্রথায় নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে তাদেরকে আধুনিক নাগরিক হিসেবে পূর্ণ রূপান্তর ঘটাতে আধুনিক রাষ্ট্রকে অত্যাবশকীয়ভাবে কিছু বিশেষ ক্ষমতার করাত চালানো লাগে। যেই করাতের দাঁত শিল্পোন্নত পশ্চিমা সমাজে ঠিকঠাক বিঁধে আছে। ফলত এই সকল রাষ্ট্র মানুষের সর্বপ্রকারের সমাজজীবনকে প্রবল রাজনীতিকীকরণ করে দিয়ে থাকে। কিন্তু অনেক অ-ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের আজকের দিনে জুলুমবাজ হয়ে ওঠার একমাত্র কারণ হলো, তারা পশ্চিমা সমাজে বিদ্যমান আদর্শিক ও প্রশাসনিক যন্ত্রপাতি গরহাজির রেখেই গায়ের জোরে পশ্চিমাদের মতো নিজেদের সমাজে রাজনৈতিক পরিস্থিতি তৈয়ার করতে চায়। এসব দেশের রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানসমূহ এমন উন্নত পরিস্থিতি আনয়ন করা এবং তা “বজায় রাখা” তেও পুরাপুরি অক্ষম। যেই পরিস্থিতিতে জনতার জন্য একটি উন্নত জীবন যাপন প্রাপ্তি ছাড়া কোনো বিকল্প থাকেনা। এ পর্যায়ে ভ্যাবাচেকা খেয়ে এসব রাষ্ট্র বাহুবল খাটিয়ে জুলুম করতে মরিয়া হয়ে ওঠে। মধ্যপ্রাচ্যের উদাহরণই ধরা যাক। রাষ্ট্রকে পশ্চিমাকরণের তাগিদে নিজের জনগণের উপর বাহুবল খাটিয়েছে আতাতুর্কের তুর্কি, মার্ক্সবাদী দক্ষিণ ইয়েমেন (এফ,ডি,আর,ওয়াই), এবং বার্থ পার্টির সময়কার ইরাক। এই দৃষ্টিকোণ থেকে, এই রাষ্ট্রগুলো দুর্বল হয় তাদের পশ্চিমা মডেল রাষ্ট্রগুলোর তুলনায়। এরা পশ্চিমা মনজিল ছুঁতে যাওয়ার এই যজ্ঞে যে-সব আকৃতি-প্রদানকারী নীতি ও নিয়ন্ত্রণের কৌশলসমূহ নির্ধারণ করে, সেগুলোকে অনেক বড় আকারে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করে ফেলে। আমি জোর দিয়ে বলতে চাই যে, এই দুর্বলতা শুধু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আর পর্যাপ্ত রাজস্ব আদায়ের বিষয় নয়। বরং নিত্যনৈমিত্তিক জীবনযাপনকে আকৃতি দান ও পুনরাকৃতি দানের উদ্দেশ্যে তুলনামূলক উপযুক্ত কানুনী ব্যবস্থার অনুপস্থিতি ও নিয়মাবলির জটলা কার্যকর না থাকাই এর জন্য দায়ী।

যেই সিঁড়ি বেয়ে আধুনিক দুনিয়া প্রকট হয়েছে, আধিপত্যবাদী নতুন রাজনৈতিক শক্তি পুরানো অনেক কিছুর ধস নামিয়ে নতুন অনেক সম্ভাবনার সুতা বুনে বড়সড় পরিবর্তন ঘটিয়েছে। এই পরিবর্তনগুলো কেবলই ব্যক্তির পছন্দসই সিদ্ধান্তসূচককে প্রসারণ করে না বরং সে সম্পূর্ণ নতুন পছন্দবর্গ (যেমন আধুনিকতা) সৃষ্টি করার শর্ত তৈরি করে। কারণ এই পরিবর্তনগুলো ব্যক্তির কর্তাসত্ত্বার পুনর্গঠন করে এবং যে-সকল মানসিক অঞ্চল দিয়ে তার যাতায়াত সেসকল সামাজিক ক্ষেত্রগুলোর পুনর্বিন্যাস সাধন করে দেয়। হউক সে সাম্রাজ্যবাদী, ঔপনিবেশিক, উত্তর-ঔপনেবেশিক চেহারার আধুনিক রাষ্ট্র, তাকে এই গঠন ও ভাঙ্গনের গুরতর প্রক্রিয়া অবলম্বন করতেই হয়েছে। পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ কী করে এই নতুন পৃথিবী তৈরির জন্য ধ্বংসাত্মক জোর খাটিয়েছে সেটা মার্ক্স সবচেয়ে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তার সমসাময়িকদের তুলনায়। ভারত নিয়ে লেখার সময় তার সহজাত খোঁচা দেয়া ভঙ্গিতেই তিনি দেখাচ্ছেন:

ইংল্যান্ডের দুটি মিশন ভারতে। একটা হবে ধ্বংসাত্নক, আরেকটা হবে পুনঃজন্মদানকারী। ঐতিহ্যবাহী এশিয়ান সমাজকে নিঃশেষ করে দিয়ে এশিয়ার মাটিতে পশ্চিমা বস্তুবাদী ভিত্তি বপন করে দেয়ার এর ইংল্যান্ডের ভারত মিশন।

“আরব, তুর্কি, তাতার, মোঘল একজনের পর একজন যারাই ভারত শাসন করেছে তারা ‘হিন্দুস্তানীকৃত’ হয়ে গিয়েছিলো। বর্বর বিজেতা শক্তি তার অধীন প্রজাদের উন্নত সভ্যতায় প্রভাবিত হয়ে সে নিজেই অধিকৃত সভ্যতার অংশ হিসেবে নিজেকে আবিষ্কার করে। ইতিহাসের এই অমোঘ নিয়ম মেনেছিল এসকল শাসকগোষ্ঠী। কিন্তু ব্যত্যয় ঘটেছে ব্রিটিশদের বেলায়। তারা ছিল ভারতে এই প্রথম শক্তিশালী সভ্যতার বাহক, যার জন্যে হিন্দু সভ্যতায় তাদের প্রবেশপথ হয়ে ওঠে দুর্গম। তারা প্রথমে স্থানীয় সমাজকে ভেঙ্গেচুরে দিয়ে ধ্বংস করে, তারপর স্থানীয় শিল্পকে উপড়ে ফেলে এবং সকল উন্নত ও পরাক্রমশালী যা যা ছিল সবকে মাটিতে মিশিয়ে দেয়। ইংরেজদের ভারত শাসনের ইতিহাসে এই ধ্বংসযজ্ঞ ছাড়া অন্য গল্প খুব একটা পাওয়া যায়না। এরপর এই ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে পুনঃনির্মাণ কার্যক্রম খুব একটা গ্রাহ্য হয়ে ওঠেনা। তথাপি, কার্যক্রমতী শুরু হয়ে গিয়েছিলো।” (মার্ক্স [১৮৫৩] ১৯৫৯:৩৩)

ঔপিনিবেশ পূর্ব এশীয় ইতিহাসের ভিক্টোরিয়ান পাঠের বিতর্কে আমি ঢুকতে আগ্রহী না। (আধুনিক পুঁজিবাদ আসার আগে অ-ইউরোপীয় সমাজগুলো কি সদা পরিবর্তনশীল ছিল?) অন্যান্য সভ্যতাকে নীচ হিসেবে দেখিয়ে নিজেদের সভ্যতাকে উঁচু জ্ঞান করার যেই মানসিকতা উনিশ শতকের ইউরোপীয় লেখনিতে পাওয়া যায়, সেই জাজমেন্টের বিরুদ্ধে আমি এখানে আপত্তি জানাতে চাই। অন্য মানবগোষ্ঠীকে জোরপূর্বক অবস্থার উন্নতি ঘটানোর যেই ইউরোপীয় প্রকল্পকে মার্ক্স দেখিয়েছেন আমি সেটাতে আলোকপাত করতে চাই। যেই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সেসকল পরিস্থিতির বিনাশ সাধন জরুরি হয়েছিলো, যার উপর দাঁড়িয়েছিল তথাকথিত নীচ সভ্যতার চর্চা ও তার প্রতি মানুষের আগ্রহ। সুতরাং, যেভাবে ভারতে ঐতিহাসিক ক্ষমতায়ন বিকাশ লাভ করেছে, অন্যান্য জায়গার মতোই, অ-ইউরোপীয় জীবনচর্চাকে প্রথমত নিষ্ঠুর সহিংসতা দিয়ে বিনাশ করা হয়েছে। তারপর ভয়ের সংস্কৃতি তৈরি করে, মানসিকভাবে বশীকরণ করে নিয়ন্ত্রণযোগ্য করে তোলা হয়। এক্ষেত্রে আইনজারি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতের অন্যতম প্রভাবশালী আইন সংস্কারক ও প্রশাসক স্যার ফিৎজেমস স্টিফেন বুঝতে পেরেছিলেন অ-ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠান-কাঠামোর উপর শক্তিমত্তা খাটিয়ে চালানো ব্রিটিশ ধ্বংসযজ্ঞ-এর অসারতা। তার ভাষ্যে:

“পরিস্থিতিতে পড়ে ভারতে ইংরেজরা এমন এক প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলো যা ছিল বড়ই কষ্টসাধ্য ও বিপজ্জনক। কিন্তু স্পষ্ট চোখে পড়ার মতো তাদের এই পরিশ্রমশ্রাদ্ধ সফলতা এই কাঠিন্য ও বিপদের উপস্থিতি ধামাচাপা দিয়ে রেখেছিলো। এই প্রকল্প কোনো অংশেই একটি বিস্তৃত ও সুদূরপ্রসারী ঐতিহাসিক সাক্ষ্য তৈরির ব্যবস্থাপনা ও রাস্তা তৈয়ার করার চাইতে কম কিছু না। একটা বিশাল জনগোষ্ঠীর সমৃদ্ধ ধ্যানধারণা ও অস্তিত্বের সাথে লাগোয়া নিজস্ব প্রতিষ্ঠান-কাঠামো ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়ে নয়া ব্যবস্থাপনা চালু করে দেয়াই ছিল এর কর্মসূচি। এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন কর্মসূচির আশানুরূপ ফল পেতে জরুরি ছিল সরকারি নীতি ও কর্মে তার প্রয়োগের সমন্বয় ঘটানো। একেবারে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ থেকে নিয়ে ক্ষুদ্র পর্যায়ের স্থানীয় কর্মকর্তাদের মধ্যে প্রকল্পের হুবহু ওয়াকিবহাল রাখা হতো। কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জন্য পর্যাপ্ত সামরিক সহায়তা বরাদ্দ থাকায় অবিসংবাদিত প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রযুক্ত হয় তাদের হাতে। পুরো ব্যবস্থাই আইনের শাসনের নামে পরিচালিত হয়েছিলো”। (স্টিফেন ১৮৮৩:৫৬৬; )

এটি উপর থেকে নাজিল হওয়া এক বিপ্লব যার কাজই ছিল অ-ইউরোপীয় বিশাল মানবগোষ্ঠীর সামাজিক জীবনকে জোর খাটিয়ে বদলিয়ে দেয়া। এই জোর খাটানো খুব জরুরি ছিল, কারণ এসকল মানবমণ্ডলী ইতোমধ্যে তাদের নিজস্ব ধ্যানধারণার চর্চায় গভীরভাবে নিমজ্জিত ছিল। ঠিক যেই মুহূর্তে এই বিপ্লব সাধিত হলো, পশ্চিমায়িত ভারতীয়রা নতুন আচার চর্চা করার জন্য সক্ষম হলো এবং উন্নত হয়ে ওঠার বাসনা অন্তরে ঢুকলো। কিন্তু পুরোনো ধ্যানধারণা লালনকারী ভারতীয়দের মনে এই উন্নত হবার বাসনা প্রবেশ করতে ব্যর্থ হলো। এটি কতেক ব্রিটিশ লিবারেলদের চিন্তিত করে তুলেছিলো- এমনকি জন স্টুয়ার্ড মিল ও আছে এদের মধ্যে। যেহেতু সঠিক সামাজিক পূর্বশর্ত তৈরি করাই প্রথম কাজ। এজন্য প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার ব্যবস্থার নীতিকে অযোগ্য ও বিপজ্জনক ভেবেছিলেন তারা। ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যান্য ইউরোপীয়দের মতোই মিলের নিকট কথিত “নীচু সভ্যতার” মানুষের মধ্যে বিশেষ কিছু নৈতিক গুনাবলীর অনুপস্থিত থাকাটা কোনো মুখ্য বিষয় ছিলোনা। যেই গুনাবলীর চাষাবাদে হয়ত বিশেষ ধরনের রাজনৈতিক জীবনের সাথে অভ্যস্ত করে তোলা যায়- এর মধ্যে সততা, সাহস, সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ বা যৌক্তিক চিন্তন ক্ষমতা থাকতে পারে। কিন্তু যেটা তাদের ভাবিয়েছিল, সেটা এই ধরনের কোনো গুণাবলি না বরং একটি সামাজিক কলা, যেটা হবে অনেকটা প্রাকৃতিকভাবে মন থেকে উৎসারিত আকাঙ্ক্ষা। এক অপূরণীয় আকাঙ্ক্ষার বাগান ভারতীয় মননে পয়দা করা, যা হবে সদাজাগ্রত হালতে উন্নতি সাধন করার লিপ্সা। স্থানীয় মানুষের মনে উন্নতির কামনা বাসনা ঢোকাবার জন্য স্বেচ্ছাচারীতামুলক ক্ষমতা চর্চা জরুরি হয়ে পড়েছিলো। এমনকি জরুরত পড়লে সহিংস কায়দা অবলম্বনে পিছপা হয়নি। এই উন্নতির ধারণা গেলানোর স্বার্থে “কম সভ্য” মানুষদের সাথে এতকাল যাবত যা ঘটলো, তা অকস্মাৎ ঘটে যাওয়া কোনো কাহিনি নয়। এটি এনলাইটেনমেন্ট পরবর্তী যুগে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণের সরাসরি ফলাফল।

জন মিলের দুই দশক পরে ফিৎজেমস স্টিফেন তার লেখায় ব্রিটিশদের স্বেচ্ছাচারী ভারত শাসনকে ক্ষণস্থায়ী চলমান ব্যাপার হিসেবে দেখেননি যেটা কেবল ভারতের সাংস্কৃতিক অপরিক্কতার যুগে চলতে পারে। তিনি লেখেন:

“আমি এই মতের সাথে একাত্ম না, যেটি ইতোমধ্যেই সকল পর্যায়ে বহুল চর্চিত ও সুকৌশলে স্থাপিত হয়েছে-যাতে মনে করা হচ্ছে যে, ইংরেজ জাতির নৈতিক দায়িত্ব হলো, স্থানীয় ভারতীয়দের এমনভাবে ইংরেজি ধ্যানধারণায় দীক্ষিত করা যাতে করে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার পত্তন করা যায়।” (স্টিফেন ১৮৮৩: ৫৪৯, ৫৬১)

ফিৎজেমসের অবস্থানকে বাতিল করে দেয়া মুশকিল। কারণ ব্রিটিশ শাসনের এমন নৈতিক দায়িত্ব ছিল কিনা এই কথাটি বের করে আনা অসম্ভব। ১৯৪৭ সালে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা হস্তান্তর করার মধ্যে স্পষ্টত ইংরেজ কাঁধে কোনো নৈতিক ভার চোখে পড়েনা। এটি বরং ভারতের অভ্যন্তরীণ স্বাধীনতার দাবিতে সৃষ্ট অস্থিরতা সামলাতে ব্যর্থ হওয়ারই ফলাফল ছিল। আমার আলাপে সাথের সামঞ্জস্যপূর্ণ আরেকটি কথা হলো, ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন নিজেই ইংরেজ বিপ্লবী প্রকল্পজাত একটি পণ্য, যদিও তা অনিচ্ছাকৃত হয়ে থাকে। নিজ জাতিগত উন্নয়নের যাত্রা নিয়ে ভারতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটি সেক্যুলার, গণতান্ত্রিক ও স্বাধীন রাষ্ট্রের দাবি আসা সম্ভব হয়েছিলো কেবল সেই ধ্বংসাত্মক ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক বিপ্লবের তলায় পিষ্ট হওয়ার ফলেই।

আমাকে ভুল বুঝবেন না। উপনিবেশিত এলাকাগুলোয় ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ কতটা ন্যাক্কারজনক অপরাধ ও অন্যায় সাধন করেছে সেটাকেই বারবার নৈতিক মানদণ্ডে প্রশ্নবিদ্ধ করে যাওয়াটা একদমই আমার উদ্দেশ্য না এখানে। ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী প্রকল্পের ভালো-খারাপ হিসাব করতে বসতেও আগ্রহী না আমি। (এদের ভায়োলেন্স কি অ-ইউরোপীয়দের ভায়োলেন্স থেকে বেশি ভয়াবহ না কম? এরা কি ভালো কিছু করেনি? পুরান ঐতিহ্যকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে নতুন বন্দোবস্ত দেয়ার মাধ্যমে কি উপকার করেনি? ইত্যাদি কথাবার্তায় যেতে চাই না) ইউরোপীয় ধ্বংসযজ্ঞকে নাকচ করে যেই সাম্রাজ্যবাদী রাজ ক্ষমতার ধারণা আছে, ফিৎজেমস স্টিফেন যেটিকে পরম ভেবেছেন, আমি সেটিতেও আটকে থাকতে ইচ্ছুক না। আমার উদ্বেগের বিষয় এমন একটি জায়গা নিয়ে যা আসলে বিতর্কের ঊর্ধ্বে। তা হলো: পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী খাহেশের ফলস্বরূপ জোরপূর্বক এক নতুন দুনিয়া তৈরি করা হয়েছে; এবং যেই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বর্গসমূহের অন্দরে দুনিয়া এখন বাস করছে তা আধুনিক ক্ষমতাকাঠামোর মধ্য দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। ইউরোপীয় বা অ-ইউরোপীয় শক্তির মধ্যে যে-ই ধ্বংসযজ্ঞ ঘটিয়ে থাকুক না কেন, নিজেদের দোষ ঢাকতে পশ্চিমাকরন প্রকল্প হাতে নিয়েছে তারা। আধুনিক ক্ষমতাকাঠামো, বিশেষত আধুনিক রাষ্ট্রের গঠন ও গড়নের সাথে এই বিষয়টির অঙ্গঅঙ্গি জড়িত থাকার হাকিকত বের করে আনাই আমার আগ্রহের বিষয়বস্তু।

(২)

জোরপূর্বক বাহিনীতে ভর্তিকৃত জবরী-সিপাহী আর স্বেচ্ছায় ভর্তি নেয়া এখতিয়ারি-সিপাহীর মধ্যকার পার্থক্য জনিত যেই উপমা দিচ্ছি তা শুধু এই সিপাহীদের ভর্তির সময়ে শুরুর কার মনোভঙ্গির বুনিয়াদি ফারাকেই সব মিটে যায় না। পুরা বাহিনী ও যেই যুদ্ধটি সে লড়ছে উভয়ের গতিপ্রকৃতির মধ্যেও প্রভাব উপস্থিত রয়। অ-ইউরোপীয় দুনিয়ায় অসীম উন্নতির বাসনার অনুপ্রবেশ ঘটাতে পশ্চিমা আধুনিক বর্গকে এই দুনিয়ার আইনি ও প্রশাসনিক বহছ-বুনিয়াদ বানিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এই বহছী ক্ষমতার জালে আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ায় শামিল হওয়া জনগোষ্ঠীকে ফাঁসিয়ে দেয়া হয়েছে। ফলত তারা বাধ্য হয়ে পুরাণ আচার চর্চা বাদ দিয়ে নতুনকে গ্রহণকে করে নেয়। ভূমির স্বত্ব-মালিকানাকে বহুল আকারে পুনঃসংজ্ঞায়িত ও পুনঃনির্ধারিত করে দেয়ার ঐতিহাসিক ছুরিচালানির ঘটনা এর সবচে ভালো উদাহরণ। এছাড়াও আরো ব্যাপক উদাহরণতো রয়েছেই।

সম্প্রতি মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ পশ্চিমা সামাজিক রীতিনীতিকে কষ্টিপাথর ধরে শরীয়া আইনকে খাপ খাইয়ে নেয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। যারা খোঁজ রাখেন তারা এ বিষয়ে ওয়াকিবহাল আছেন। প্রথমদিকে ব্যবসায়-বানিজ্য সংক্রান্ত আইন, দণ্ডবিধি ও পদ্ধতিগত আইনে হাত দেয়া হয়েছে। তারপরে একটু ইতস্ততভাবে মুসলিম পারিবারিক আইনে (পশ্চিমা ও পশ্চিমায়িত ইতিহাসবিদদের ব্যবহৃত পরিভাষায়) হাত দেয়া হয়েছে- যার মধ্যে বিবাহ, তালাক, উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিধান ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্য দিয়ে ইসলামি রীতিনীতিকে ইউরোপীয় নীতি দ্বারা প্রতিস্থাপন ও প্রতিবন্ধন করে দেয়া হয়েছে। উসমানীয় সাম্রাজ্য আর তার উত্তরসূরি রাষ্ট্রগুলোয় এরকম পরিবর্তনকে মোদ্দানজরে এনে আধুনিক ইসলামি আইনের একজন ইতিহাসবিদ লক্ষ করেছেন

“শরীয়াকে উন্নত সাবান দিয়ে ঘষামাজা করে পশ্চিমের আইনি নীতির পাশে বসাবার উপযোগী করে তোলা হয়েছিলো কেন? এই প্রশ্নটি স্বাভাবিকভাবেই করা যায়। এটি যে জনসাধারণের আকাঙ্ক্ষার ফলে ঘটেনি এটি একদম গোড়াতেই পরিষ্কার ধরা পড়েছে। এটি একদম উপরতলা থেকে জারি করা হয়েছে মূলত দুটো কারণে। এক হলো, প্রশাসনিক কাজে সুবিধা করার জন্য। আরেক হলো, বিদেশিদের সুদৃষ্টি কামাই করার জন্য। যারা শুরু থেকে এই ধরনের আধুনিক সংস্কারের বিরোধিতা করে আসছিলো সময়ের সাথে সাথে সেসব রক্ষণবাদীদেরকে প্রগতিশীল চিন্তাচেতনার কাছে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয়েছে বিভিন্ন দেশেই।” (আন্ডারসন ১৯৫৯:২২-২৩)

যুক্তিবাদীদের হিসেবে তর্কগুলো হয়ত রক্ষণবাদীদেরকে চ্যালেঞ্জে ফেলেছে। কিন্তু বাস্তবে যা ঘটছে তাতে এই তর্ক খেলার জয়ী হিসেবে বৌদ্ধিক বিজয় পায়নি পশ্চিমা আদর্শ। পশ্চিমা আইনি বর্গ এসকল জনগোষ্ঠীকে মন ভোলানোর মার্কা উত্তম বয়ান শুনিয়ে জয়লাভ করেনি। বরং সে রাষ্ট্রের ধ্বজাধারী ব্যক্তিদের জটিল ও কুটিল কাঁধে ভর করে উক্ত সকল জায়গায় বিজয়লাভ করেছে। এমন আইনি সংস্কার মুসলিমগণ ভালো চোখে দেখেছে বা দেখেনি এটি মুখ্য বিষয় নয়। বিষয়টি হলো, এই সংস্কারগুলো উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, যার মাধ্যমে রাষ্ট্র এখন থেকে নিত্যনৈমিত্তিক জীবনযাপন-চর্চা-প্রণালীর নতুন নতুন পরিস্থিতি তৈরি ও তা বজায় রাখার ক্ষমতা অর্জন করে নিয়েছে। এই পাটাতনে দাঁড়িয়ে জনগণ কী বিশ্বাস করছে তা ধর্তব্য নয়। তাদের যাপিত জীবনের দশাই এখানে ধরতে পারার বিষয়। এই শর্তে ভর দিয়ে বিশেষ বিশেষ পশ্চিমা বর্গ দেহ ও প্রাণ লাভ করেছে তা ঊর্ধ্বগগন থেকে আসা কোনো উন্নয়নের নীতিগত ব্যাপার না, আবার ভালোকে গ্রহণ করে খারাপকে ছুঁড়ে ফেলার মহাচৈতন্যও না। বস্তুতঃ সে শক্তিমত্তাসমূহের পারস্পরিক দ্বন্ধেরই ফলাফল, যেখানে পরাক্রমশালী বাহিনীর কাছে দুর্বল বাহিনীর পরাজয় ঘটেছে।

ম্যারেজ আর ডিভোর্সের বিষয়ে শরিয়া আইন নারীর তুলনায় পুরুষকে বেশি অগ্রাধিকার দেয়। শরিয়া একজন পুরুষকে একসাথে চারজন স্ত্রী রাখার ব্যাপারে সমর্থন দিলেও নারীর ক্ষেত্রে একজনের বেশি স্বামী নেয়াকে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করেছে। তাছাড়া একজন স্বামী তালাক শব্দের উচ্চারণ করার মধ্যে দিয়েই একতরফাভাবে তার স্ত্রীকে ডিভোর্স দিয়ে দিতে পারে; কিন্তু স্ত্রীকে সেই সমধিকার দেয়া হয় নাই। তবে যদি সে বিয়েকে ভেঙে দিতে চায় তাহলে তাকে আদালতে অভিযোগ দাখিল করতে হয় (আবার ট্রাডিশনাল শিয়া ও হানাফি মাযহাবে এই সুযোগকেও সংকুচিত করা হয়েছে)। এই অসমতাকে অস্বীকার করার সুযোগ নাই। যদিও এটিকে সঠিক বলে প্রমাণ করতে এপোলজিস্ট মুসলিমরা এর স্বপক্ষে নানান যুক্তি দাঁড় করিয়ে থাকে। শরিয়ার এই নৈতিক দুর্বলতার পরিণতিতেই কি পারিবারিক আইনের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য অনুপ্রাণিত সংস্কার করা হয়েছে? নাকি পাশ্চাত্য ও পাশ্চাত্যায়িত সংস্কারকদের সুপিরিয়র পাওয়ারের কারণে হয়েছে?

এসব সওয়ালের জওয়াব খোঁজার আগে উল্লেখ করা দরকার যে পাশ্চাত্য অনুপ্রাণিত পারিবারিক আইনের সংস্কার আসলে মুসলিম পুরুষদের ট্র্যাডিশনাল রাইটসকে সীমিত করলেও মুসলিম নারীদের আগের চেয়ে বাড়তি কোন অধিকারের বিষয়কে নিশ্চিত করা হয় নাই। এছাড়া মুসলিম বিশ্বে আধুনিক সংস্কার নারীদেরকে একসাথে দুই তিনজন স্বামী রাখার অধিকার দিয়েও ক্ষমতায়িত করে নাই। আরো গুরুত্বপূর্ণ হলো এই সংস্কার নারীদেরকে বিচারিক হস্তক্ষেপ ছাড়া একতরফাভাবে বিয়ে ভেঙে দেয়ার ব্যাপারেও ক্ষমতায়িত করে নাই। এই অসমতা আসলে আইন দ্বারা খোদাই করা হয় নাই বরং পশ্চিমা আধুনিক সমাজে রাষ্ট্র, আত্মকেন্দ্রিকতা ও যৌনতার যে ডমিনেন্ট চর্চা রয়েছে তার আলোকেই করা হয়েছে। এর সাথে নৈতিক নীতিমালার কোনো যোগসূত্র নাই। যদি কোন যোগসূত্র থেকেও থাকে তাহলে সেই নৈতিকতা ঐ সমাজ ব্যবস্থার আদলেই পরিগঠিত হয়েছে।

আধুনিক পশ্চিমে পরিবার হলো একটি লিগ্যাল ইউনিট (আইনি বিষয়) যা বিবাহের মধ্যে দিয়ে জন্মলাভ করে। অর্থাৎ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সাথে সাথেই এই লিগ্যাল ইউনিটের কাজ শুরু হয়ে যায়। এই লিগ্যাল ইউনিট আবার প্রাইভেট ‘ল এর অংশ। প্রাইভেট ‘ল এর নীতিমালানুযায়ী রাষ্ট্রের ভেতরে ব্যক্তিগত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আইনগতভাবে পরিচালিত হয়। বিবাহ বন্ধনের মধ্য দিয়ে যে লিগ্যাল ইউনিট ভিত্তিক পরিবার গঠিত হয় তা আবার শরিয়া সিস্টেমের বিপরীতে দাঁড়িয়ে আছে। শরিয়া সিস্টেমে বিবাহ কোনো অটোনোমাস পরিবারের জন্ম দেয় না বরং উভয় পরিবারের আত্মীয়সজনের মধ্যেকার সম্পর্ক, অধিকার ও দায়দায়িত্বের বিষয়কে যুক্ত করে। অর্থাৎ আধুনিক পশ্চিমে বিবাহকে যেভাবে সমাজ থেকে জুদা করে একটি অটোনোমাস লিগ্যাল ইউনিট হিসেবে কল্পনা করে শরিয়া তার বিপরীতে অনেক বেশী সোশ্যাল রিলেশান ওরিয়েন্টেড। প্রাইভেট অটোনোমাস ইউনিট হওয়ায় আধুনিক পরিবার বুর্জোয়া নৈতিকতার ধারণার সাথে যুক্ত। ফলে যেকোনো আইনি পদক্ষেপ বিবাহিত দম্পত্তির মধ্যে সম্পর্ককে আলগা করে দেয় এবং তখন পরিবার টিকিয়ে রাখা হুমকির মুখে পড়ে। নৈতিকতার কোন বেড়াজাল আর কাজে আসে না। কারণ মুসলিম দেশগুলোতে পারিবারিক আইন পশ্চিমা পারিবারিক নীতিমালার ভিত্তিতে সংস্কার করা হয়েছে। এই সংস্কারের ফলে ডিভোর্স শরিয়ার তুলনায় আরো কঠিন হয়ে গেছে। তাছাড়া এই অগ্রগতি শুধু আইনি সংস্কারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই বরং সন্তান উৎপাদন, যৌন সম্পর্ক স্থাপন ও বিবাহ ভাঙা-গড়ার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নাক গলানিকে আরো বেশী সুযোগ করে দিয়েছে। ফলে বুর্জোয়া নৈতিকতা ও আধুনিক রাষ্ট্রশক্তির উত্থান একসাথে হাতে হাত রেখে এগিয়েছে।

অ-ইউরোপীয় আইনি কাঠামোর সংস্কার নিছক পশ্চিমাদের জোর করে চাপিয়ে দেয়া বিষয় হিসেবে দেখা ঠিক নয় বরং এই সংস্কার আধুনিকতার স্ববিরোধী বৈশিষ্ট্যের আলোকেই হয়েছে। যেমন ধরুন বাল্য বিবাহ বাতিলের আইন। এই আইনকে অমানবিকতার বিপরীতে শুধু পুণ্য কাজ হিসেবে ভাবলে চলবেনা। বরং আধুনিকতার তৈরি পাপ ও পুণ্যের নয়া সেটআপের আলোকে বুঝতে হবে। অর্থাৎ এই আইন প্রণয়নের মধ্যে দিয়ে আধুনিকতা এমন কর্তাস্বত্ত্বা তৈরি করেছে যাতে তারা আধুনিকতার তৈরি পাপ পুণ্যের সাথে খাপ খাইতে পারে।

মেয়েদের বিয়ের ন্যূনতম বয়সসীমা ১৬ কিংবা ১৮ করার পেছনে যুক্তি ছিল মেয়েদেরকে তাদের চেয়ে শক্তিশালী পুরুষদের যৌন নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করা। এখানে আসলে গাফলা আছে।। আধুনিক সংস্কারের এই আইন কিন্তু বিয়ের ক্ষেত্রে আরো যত অসমতাকে আছে সেসব অসমতার জন্য বিবাহকে নিষিদ্ধ করেনা। যেমনঃ ৪৮ বছরের একজন মধ্যবয়স্ক পুরুষ চাইলে ১৬ বছরের তরুণীকে কোনোরকম আইনি জটিলতা ছাড়াই অনায়াসে বিয়ে করতে পারে। এই অসমতাকে আধুনিক আইনে এড্রেসই করা হয় নাই নির্মুলতো দূর কি বাত। আধুনিক এই আইন শুধু তখনই বিয়েকে নিষিদ্ধ করে যখন উভয়েই সমবয়সীর হয় এবং যদি সেই বয়স ১৬’র নিচে হয়। যেমনঃ একজন বালক ও একজন বালিকা চাইলেই বারো বছর বয়সে বিয়ে করতে পারবেনা। কেনো পারবেনা? কারণ তারা শিশু। ফলত এই আইনের মূল কনসার্নের জায়গায়টাই ছিল শিশুদের যৌনমিলন ঠেকানো। এই আইনে শৈশবকালীন অবস্থার জন্য এমন একটা নর্মস ঠিক করা হয়েছে, যে সময়টাতে বাইচান্স কোনোভাবে যৌনবশে উত্তেজিত হওয়াটাকেও খুবই বিপজ্জনক হিসেবে দেখা হয়। এই আইনে যৌনতাকে কেবল বয়স্ক তথা যথেষ্ট ম্যচিউরডদের জন্য পারফেক্ট হিসেবে ধরা হয়েছে। বিবাহের বয়স ও যৌনতা সম্পর্কিত এসব ধারণার পেছনে আধুনিক পশ্চিমের বিশেষ ধরনের ইতিহাস আছে এবং তা খুব অদ্ভুত। অথচ এক্ষেত্রে আধুনিক পশ্চিমের আইনি সংস্কারকে অয়ুরোপীয় বিশ্বের সংস্কারের জন্য স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে ধরা হয়েছে।

শিশুদের যথোপযুক্ত যৌনতার (তথা প্রপার সেক্সুয়ালিটি বিষয়ক) পশ্চিমি ধারণাসমূহ বিবাহের বাহিরে এবং বিবাহের মধ্যেকার সম্পর্কের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য; যেকারনে শিশু এবং প্রাপ্ত বয়স্কদের মাঝে সব ধরনে অন্তরঙ্গ সম্পর্কের ক্ষেত্রে পুলিশিং করা হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ইংল্যান্ডে মেয়েদের সম্মতির ক্ষেত্রে ১৬ বছরের বয়সসীমার আইনটি করা হয়েছিল প্রোস্টিটিউশান নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। জে আর ওয়াকউইজ ভিক্টরিয়ান প্রোস্টিটিউশান নিয়ে তার এক গবেষণায় দেখাচ্ছেন, ১৮৮৫ সালের ক্রিমিনাল ‘ল অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট পুলিশকে গরীব কর্মজীবী মহিলা ও শিশুদের উপর যৌনতার বিষয়ে আরো বেশি নাক গলানোর এখতিয়ার করে দিয়েছে। ওয়াকউইজ আরো দেখাইতেসেন, ইউরোপীয় আধুনিক সমাজে যৌনতার ধারণা সমূহের সাথে আধুনিক রাষ্ট্র ক্ষমতার উত্থানের ঘনিষ্ঠ সংযোগ রয়েছে। এই ধারণার কিছু দিক নিচে সংক্ষিপ্ত আকারে দেয়া হলো:

যে-সব নারীবাদী ও ব্যক্তিগত অধিকারের প্রবক্তারা রিপিল ক্যাম্পে কাজ করেছিলো তারাও শিশুদের শৈশবকালীন যৌনতা নিয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণির মত একই ধরণের অপরাধবোধ ও উৎকণ্ঠায় ভুগতেসিলো। যৌনতা নিয়ে ভয় এবং অপরাধবোধের এই সাংঘর্ষিক আবেগ সজ্ঞানে ও অজ্ঞানে উভয়ভাবেই কাজ করেছে। সম্মতি বিষয়ক আইনি বয়সসীমাকে যারা ডিফেন্ড করেছে তাদের যুক্তি ছিল মেয়েরা পুরুষদের যৌন নির্যাতনের প্যাসিভ ভিক্টিম (অর্থাৎ যে ভিক্টিভ কোন ধরনের বাদ প্রতিবাদ ছাড়াই সব নীরবে সহ্য করে যায়)। সুতরাং ভিক্টোরিয়া ক্যাম্পে সংঘটিত যৌন কার্যের জন্য মেয়েরা দায়ী নয়। এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয় তাহলো মেয়েরা যে শৈশবকালীন সময়েও যৌনকাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে সেই বিষয়টিকে ফরমালি অস্বীকার করা হয়েছে। আর তা করা হয়েছে মূলত শৈশব ও কৈশোর বয়সে পরিবার ও সমাজের উপর তাদের নির্ভরশীলতাকে কেন্দ্র করে কিন্তু নির্দিষ্টভাবে যৌনতার মনস্তাত্ত্বিক বিকাশের উপর গবেষণা করে নয়। দেখা গেছে বালিকাদের প্রকৃত যৌনতার বিকাশ প্রসঙ্গে শুধু সেসব রেফারেন্স হাজির করা হয়েছে যাতে যে যৌনতাকে তারা নিয়ন্ত্রণ করতে চায় তার স্বপক্ষে যৌক্তিক কারণ দাঁড় করাইতে পারে। এতকিছু স্বত্তেও শ্রমজীবী বালিকারা যখন যৌন তৎপরতায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে থাকলো তখন তা নিয়ে উদ্বিগ্নতা চরমমাত্রায় ঠেকেছিল। প্লেমাথ ও সাউদহ্যাম্পটনের ঘটনায় আমরা দেখেছি শ্রমজীবী বালক-বালিকাদের সহজ সরল সামাজিক জীবন ও যৌন মিলনের সম্পর্ক পাব্লিক কনসার্ণের বিষয়ে পরিণত হওয়ায় হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে। যার ফলে ছেলেমেয়েদের স্বাভাবিক মেলামেশাকে বন্ধ করা হয়েছে এবং সন্ধ্যার মধ্যেই মেয়েদের ঘরে থাকার জন্য হুলিয়া জারি করা হয়েছে। যুবতী মেয়েদেরকে যৌন বস্তু হিসেবে দেখার এই সিক্রেট অবসেশান মাঝে মাঝে আরো বিকৃত কায়দায় প্রকাশ হতে দেখা গিয়েছেঃ ভিক্টোরিয়ান চাইল্ড পর্নোগ্রাফি নিয়া ছোটখাট বাণিজ্যতে এবং উইলিয়াম থমাস স্টীডের নিজস্ব কামুক চিত্রের প্রদর্শনীতে।

ইংল্যান্ডে ১৮৮৫ সালের ‘ক্রিমিনাল ল এমেন্ডম্যন্ট অ্যাক্ট’ পাশ করার পর পরই পুরো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে বাল্যবিবাহ নৈতিক সংস্কারের বিষয়ে পরিণত হয়।যদিও শিশুদের যৌনতা সম্পর্কিত ধারণাসমূহ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ সময় থেকে সমাজের কিছু কিছু ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধন করতে সক্ষম হয়েছে, তবে মোটাদাগে শিশুদের শৈশবকালীন যৌন তৎপরতায় অংশগ্রহণকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইন ও সামষ্টিক নৈতিকতা ( যে আইন ও নৈতিকতায় ১৬ বছরের আগে ছেলে মেয়েদের সেক্সকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করে) সেটি আগের মতই শক্তিশালী থেকেছে। শৈশবকালীন সেক্সকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে যে এর ফলে শিশু ও বয়স্ক ব্যক্তিদের স্বাভাবিক মেলামেশাও সন্দেহের বিষয়ে পরিণত হতে শুরু করে। আধুনিক শিশুর বেড়ে উঠার প্রতিটি মুহূর্তে, সমস্ত স্থানে যেখানে যেখানে সে তার সময় কাটায়, প্রতিটি জিনিস কিংবা ব্যক্তি যার সাথেই সে মেলামেশা করে সবকিছুই শিশুর যৌনতার জন্য সম্ভাব্য বিপজ্জনক হয়ে উঠতে শুরু করে। শেষপর্যন্ত এটি বাবা মা ও তার সন্তানদের মধ্যেকার সম্পর্কের ক্ষেত্রেও ছড়িয়ে পড়ে এবং অজাচারের ঝুঁকি সম্পর্কে বদ্ধমূল ধারণা তৈরি করে। শিশুদের শৈশবকালীন যৌনতাকে এভাবে দেখা শুরু হয়েছিল আধ্যাত্মিক কোনো কারণে নয় বরং তা ক্রিমিনাল ‘ল এর বিষয় পরিণত হওয়ার কারণে। শৈশবকালীন যৌনতায় রাষ্ট্রযন্ত্রের পুলিশিং ভূমিকা আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। আধুনিক শিশুদের শৈশবকালীন যৌনতার উপর সমাজ ও বয়স্কদের যে হস্তক্ষেপ তা নির্মূলের জন্য আধুনিক আইনে কোন কিছু বলা হয় নাই। বরং এসব বিষয় নিয়ে নাড়াচাড়া করার এজেন্সি তাদেরকেই দেয়া হয় যাদেরকে আধুনিক রাষ্ট্র অনুমতি দেয়। বাল্যবিবাহ সম্পর্কিত পশ্চিমা আইনে এত বেশি জটিলতা,স্ববিরোধিতা ও অস্পষ্টতায় ভরপুর যে এখানে জুলুম ও অসমতাকে নির্মূলের ব্যাপারে পরিপূর্ণভাবে আলোচনা করা হয় নাই। এই ধরনের প্রণীত আইন নতুন ধরনের দমন পীড়নের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে এবং বিরোধপূর্ণ সামাজিক সম্পর্ক তৈরি করে যেটাকে আমরা আধুনিকতার অহং বলি। এভাবেই আধুনিক রাষ্ট্রে প্রগতি কপচানোর জন্য সেক্যুলার প্রজেক্ট বিভিন্ন ধরনের খায়েশ নিয়ে হাজির হয়।

ইন্দোনেশিয়ার জাতীয়তাবাদী নেতা সুতান শাহরিয়ার ১৯৩০ এ লিখেছিলেন:

“পশ্চিম আমাদেরকে উঁচুস্তরের আকাঙ্ক্ষা লালন ও উন্নত জীবনযাপন শিখিয়ে গেছে। পশ্চিমা নিষ্ঠুরতা ও তার বর্বরতা সত্ত্বেও তার এই ব্যাপারটিকে আমি যথার্থ প্রশংসা করি। এমনকি আমি পুঁজিবাদকেও উন্নত বিকল্প হিসেবে গ্রহণ করে নিবো তথাকথিত প্রাচ্যের প্রজ্ঞা ও ধর্মের উপরে… প্রাচ্যকে অবশ্যই পশ্চিম হয়ে উঠতে হবে। প্রাচ্যের মানুষ ও তার মনের মধ্যে ফাউস্টকে উদ্ভাসিত হওয়া চাই।” (শাহরিয়ার, ওর্সলিতে উদ্ধৃত ১৯৬৪:২০)

এই ধরনের অতিউৎসাহী খোশ প্রবণ কথাবার্তার মধ্যে অসাধারণ সাহসের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে, যেই বিষয়কে এতোদিন স্রেফ ভাগ্য হিসেবে মেনে নেয়া হয়েছিলো। এই খোশপ্রকাশ দেখে মনে হতে পারে যে, পশ্চিমকে এখন মন থেকে গ্রহণ করে নেয়া হয়েছে। এটি দৃশ্যত মনে হলেও আসলে যা ঘটলো তা এই যে, এটিও একটি পশ্চিমা প্রভাবিত ‘সিদ্ধান্ত’ যার পূর্বশর্ত ও ভিত্তিমূলে রয়েছে সীমাহীন উন্নতি করার বাসনা।

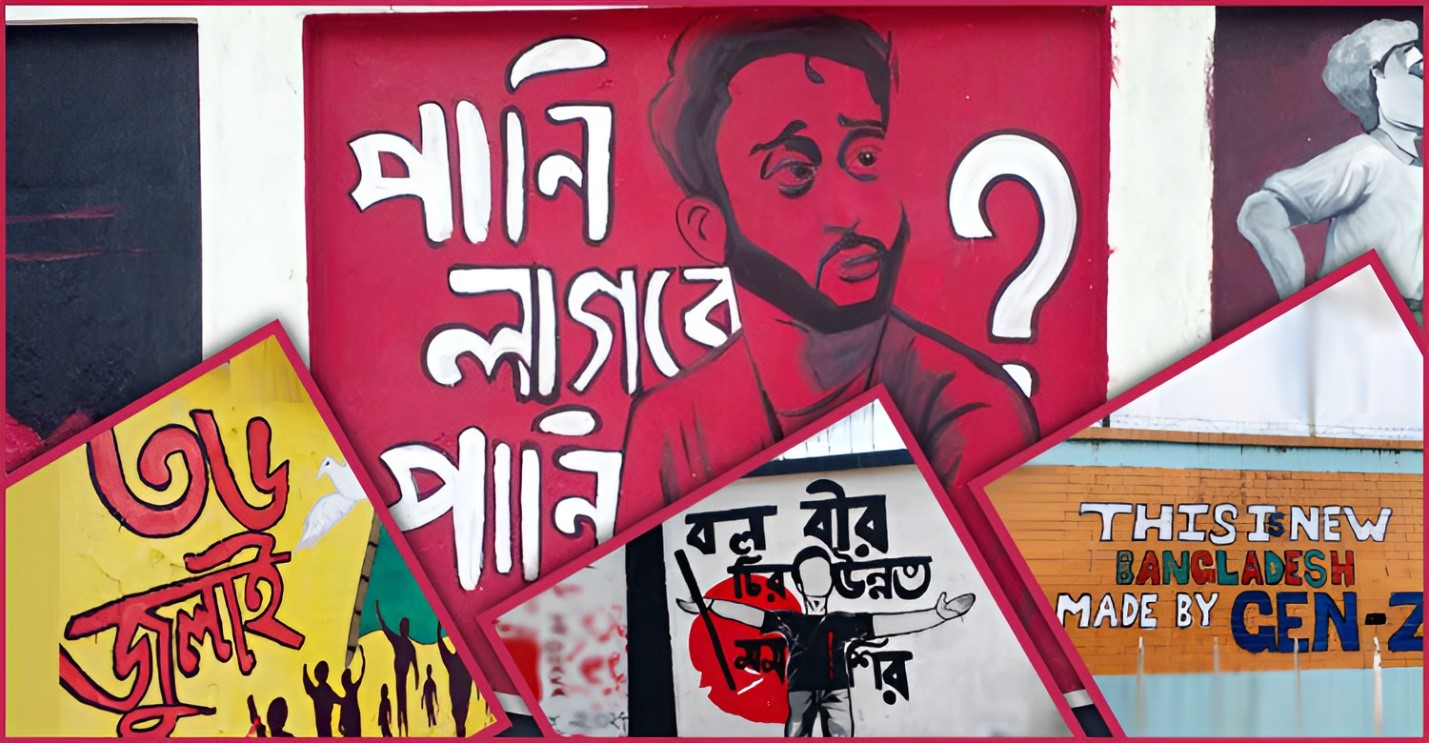

অবশ্যই এটি দাবি করা যায় যে, পশ্চিমা হয়ে ওঠার জন্য পশ্চিমা সংস্কৃতিকে পুনরুৎপাদন করা আবশ্যিক হয়ে ওঠবেনা। এটা সঠিক দাবি। কিন্তু শুধু এইজন্য তা সঠিক কারণ পশ্চিম এখন আর প্রচলিত নৃতাত্ত্বিক ধারণায় সাংস্কৃতিক সিস্টেমে আবদ্ধ নাই। মূলত, পশ্চিম একটি নৈতিক প্রকল্পের এক মহাযজ্ঞে পরিণত হয়েছে। দুনিয়ার হয়ে কথা বলার ও তার কথা লিখে দেয়ার ভয়াবহ একচ্ছত্র মালিকানা দাবিদার এখন সে। এবং অন্তহীন ক্ষমতার রাজনীতিকরণের হাতিয়ায় সে। পশ্চিমা হয়ে ওঠার অর্থই হলো, তার তৈরি করা বর্গের সাথে খাপ খাইয়ে নিয়ে এর মধ্যে প্রবেশ করতে হবে। যাকে মূল সুদ্ধ পরিবর্তন বলা যায়। যদিও এই যজ্ঞে ঢুকলেও ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহাসিক বাস্তবতা ও বৈচিত্র্য মাত্রার পার্থক্য রয়ে যাবে। পশ্চিমা সভ্যতার বিচ্ছুরিত সাংস্কৃতিক কাঠামোকে বাধ্যতামূলক মেনে নেয়া মানবগোষ্ঠীর জন্য এই পরিবর্তনের প্রভাব এক বাক্যে আনলে দাঁড়ায়, এই মানুষেরা তাদের একান্ত স্বকীয় বাসনা-আকাঙ্খাসমূহকে হারিয়ে ফেলেছে। তা আঞ্জাম দেয়া হয়েছে জোরপূর্বকভাবে এবং নৃশংসতার পর্যায়ে নেমে। স্বকীয় সংস্কৃতির বদলে ঢুকানো হয়েছে বিজাতীয় সংস্কৃতি। ইউরোপে আবিষ্কার হওয়া আধুনিক রাষ্ট্র এই পরিবর্তনযজ্ঞের বৈশ্বিক সুরত এবং তার “মহাসত্য”।

রেফারেন্স

- অ্যান্ডারসন, বি. (১৯৫৯)। The political and cultural transformation of Southeast Asia: A study in modernization. জার্নাল অফ এশিয়ান স্টাডিজ, ২২–২৩।

- ডায়মন্ড, এস. (n.d.)। Cultural imperialism and the transformation of societies.

- মার্কস, কে. (১৮৫৩)। British colonialism and its impact on India. In Collected Works (Vol. X, পৃ. ৩৩)।

- মিল, জে. এস. (n.d.)। On liberty and representative government.

- অরসোলি, (১৯৬৪)। Nationalism in Indonesia: The writings of Sutan Syahrir.

- স্কিনার, কিউ. (১৯৭৮)। The foundations of modern political thought. ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস।

- স্টিফেন, এফ. জে. (১৮৮৩)। The governance of British India: Administrative challenges and reforms.

- ওয়াকুয়ান্ট, জে. আর. (n.d.)। Victorian prostitution and legal reforms in England.

- ওয়েগনার, (১৯৮১)। Culture as a dynamic entity: Theories of social change.