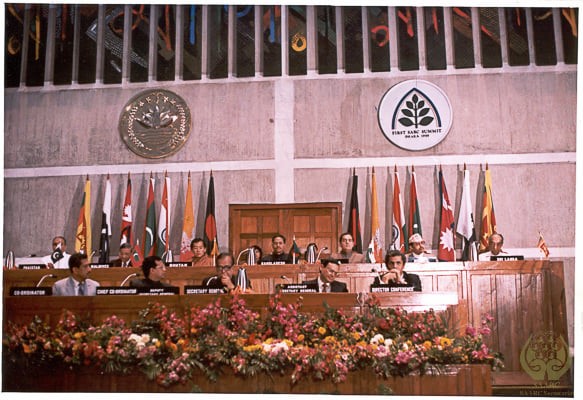

দক্ষিণ এশীয় সহযোগিতা সংস্থা (SAARC) ১৯৮৫ সালের ৮ ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয়, যার লক্ষ্য ছিল আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন সাধন। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, ভুটান ও মালদ্বীপ—এই সাতটি দেশ ছিল সার্কের প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য; ২০০৭ সালে আফগানিস্তান যুক্ত হলে সদস্যসংখ্যা দাঁড়ায় আটে। সার্কের প্রতিষ্ঠার পেছনে প্রধান ভূমিকা রাখেন বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান, যিনি ১৯৮০ সালে দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর মধ্যে একটি আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার প্রস্তাব দেন। সার্কের কাঠামো মূলত অর্থনৈতিক, সামাজিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতার ওপর ভিত্তি করে গঠিত। ১৯৮৭ সালে সার্ক সম্মেলনে প্রথমবারের মতো সন্ত্রাসবাদ দমনে সম্মিলিত পদক্ষেপ গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৫ সালে দক্ষিণ এশীয় মুক্তবাণিজ্য চুক্তি (SAPTA) এবং ২০০৬ সালে দক্ষিণ এশীয় মুক্তবাণিজ্য অঞ্চল (SAFTA) চালু হয়। সার্ক বিশ্ববিদ্যালয়, সার্ক উন্নয়ন তহবিল ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোও এর আওতায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

তবে প্রতিষ্ঠার পর থেকে সার্ক কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। ভারত-পাকিস্তান বৈরিতা, সদস্য রাষ্ট্রগুলোর অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংকট, এবং আমলাতান্ত্রিক জটিলতা সার্কের কার্যকারিতা ব্যাহত করেছে। বিশেষত ২০১৬ সালে উরি হামলার পর সার্ক সম্মেলন স্থগিত হয়ে যায়, যা সংস্থাটির অকার্যকারিতার প্রতিফলন। এছাড়া, অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বৃদ্ধি ও আঞ্চলিক সংযোগ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আশানুরূপ অগ্রগতি হয়নি। বাংলাদেশের জন্য সার্ক গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি আঞ্চলিক কূটনীতির একটি প্রধান ক্ষেত্র যেখানে বাংলাদেশ সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারে। সাম্প্রতিক গণঅভ্যুত্থান ও রাজনৈতিক সংস্কারের দাবি বাংলাদেশের নতুন রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষাকে স্পষ্ট করেছে, যা আঞ্চলিক নেতৃত্বের নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করতে পারে। সার্কের কার্যকারিতা পুনরুজ্জীবিত হলে বাংলাদেশ তার কৌশলগত অবস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ভিত্তিতে দক্ষিণ এশিয়ায় একটি শক্তিশালী আঞ্চলিক নেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে।

গণঅভ্যুত্থানের নতুন রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা ও দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের নেতৃত্বের সম্ভাবনা

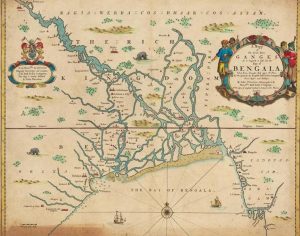

বাংলার ভূগোল, ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রবাহ দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় স্বতন্ত্র। এই অঞ্চল ঐতিহাসিকভাবে শুধু রাজনৈতিক সীমানার একটি মানচিত্র নয়, বরং এটি এক বহুমাত্রিক সভ্যতার ধারক, যা বহিরাগত প্রভাব এবং স্থানীয় ঐতিহ্যের সংমিশ্রণে গঠিত হয়েছে। বঙ্গীয় উপবিষ্ট বা বেঙ্গল বেসিন ভৌগোলিকভাবে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা নদীর মোহনা অঞ্চলের উপর গড়ে ওঠা এক বিস্তীর্ণ উর্বর ভূমি। এই নদীবিধৌত সমভূমি শুধু কৃষি সম্ভাবনার কেন্দ্র নয়, বরং মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশে এটি এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থল হিসেবে ভূমিকা রেখেছে।

বেঙ্গল বেসিন মূলত তার নদীগুলোর প্রবাহ ও বদ্বীপ অঞ্চলের কারণে ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে একাধিক শক্তির আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। এই অঞ্চলের নদীগুলো যেমন এখানকার জনজীবন, কৃষি ও অর্থনীতিকে নির্ধারণ করেছে, তেমনি বাণিজ্য ও সংস্কৃতির বিকাশেও ভূমিকা রেখেছে। প্রাচীনকালে এই অঞ্চল উত্তর ভারতের মৌর্য, গুপ্ত এবং পাল সাম্রাজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। পরবর্তীকালে বিশেষ করে চট্টগ্রাম ও সোনারগাঁওয়ের মতো বন্দর নগরীগুলোর মাধ্যমে এটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে সমুদ্রপথে বাণিজ্যের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। মধ্যযুগে এটি দিল্লি সালতানাত, মুঘল এবং ব্রিটিশ শাসনের অধীনে এসে এক নতুন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতার সম্মুখীন হয়। এই অঞ্চলের স্বাতন্ত্র্যের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সংস্কৃতি ও ভাষার বহুমাত্রিক প্রবাহ। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি শুধুমাত্র স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, এটি বৃহত্তর দক্ষিণ এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। মুঘল আমলে ফার্সি ভাষার সঙ্গে বাংলার সংমিশ্রণ এবং ঊনবিংশ শতকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন—এই সব কিছু মিলিয়ে বাংলা সংস্কৃতির বহুমাত্রিক বিকাশ ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম থেকে শুরু করে আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও শিল্পচর্চা এই অঞ্চলের স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকে প্রতিফলিত করেছে।

ভূরাজনৈতিক স্প্রিংবোর্ড ও ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের নতুন বাস্তবতা

বেঙ্গল বেসিন কেবলমাত্র সাংস্কৃতিক সংযোগস্থল নয়, এটি দক্ষিণ এশিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূরাজনৈতিক স্প্রিংবোর্ড হিসেবেও বিবেচিত হয়। ভারত, চীন এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মাঝে অবস্থানগত কারণে এটি দীর্ঘদিন ধরে আঞ্চলিক কৌশলগত স্বার্থের কেন্দ্রস্থল। ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশের ভূরাজনৈতিক অবস্থান আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। শেখ হাসিনার দীর্ঘ একনায়কতান্ত্রিক শাসনের পতনের পর, এক নতুন তরুণ নেতৃত্ব দেশের রাজনৈতিক অবস্থান পুনঃনির্ধারণের মুখোমুখি হয়েছে। ভারত ও পাকিস্তানের দীর্ঘমেয়াদি দ্বন্দ্ব এবং দক্ষিণ এশিয়ায় ক্রমবর্ধমান ভূ-রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশ এখন নতুন ধরনের আঞ্চলিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার সুযোগ পাচ্ছে। একদিকে, ভারতের আধিপত্যবাদী নীতির প্রতি দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর অনাস্থা বৃদ্ধি পাচ্ছে, অন্যদিকে চীন ও পশ্চিমা শক্তিগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের কৌশলগত সম্পর্ক নতুন মাত্রায় পৌঁছাচ্ছে। এই পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশ সার্কের পুরোনো কাঠামোর বাইরে গিয়ে নতুন আঞ্চলিক সংহতির সম্ভাবনা অন্বেষণ করতে পারে। বাংলাদেশের তরুণ নেতৃত্ব যদি দক্ষ কূটনীতি ও অর্থনৈতিক নীতির মাধ্যমে আঞ্চলিক সহযোগিতাকে পুনর্গঠন করতে সক্ষম হয়, তবে এটি শুধু দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে নয়, বরং পুরো দক্ষিণ এশিয়ার ভূরাজনীতিতে এক নতুন অধ্যায় রচনা করবে। বঙ্গোপসাগরকেন্দ্রিক বাণিজ্য, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা এবং প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন—এই সবগুলো ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ তার ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক অবস্থানকে কাজে লাগিয়ে একটি কার্যকর নেতৃত্ব দিতে পারে।

বাংলাদেশের ভৌগলিক ও সাংস্কৃতিক শক্তি: দক্ষিণ এশিয়ার কনফ্লুয়েন্স

বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী অবস্থান এবং অভ্যন্তরীণ জলপথের বিস্তৃতি বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হয়ে উঠতে সহায়তা করেছে। নদীগুলো যেমন বহু জাতিগোষ্ঠী, ভাষা ও সংস্কৃতির সংযোগ ঘটিয়েছে, তেমনই ইতিহাস জুড়েই এই অঞ্চলটি রাজনৈতিকভাবে বহুমাত্রিক মতাদর্শের মিশ্রণে বিকশিত হয়েছে। প্রাক-মুসলিম যুগে এই অঞ্চল ছিল বৌদ্ধ ও হিন্দু সংস্কৃতির কেন্দ্র, পরে ইসলাম আসার পর বাংলার মুসলিম শাসকগণ এক নতুন রাজনৈতিক পরিচয় তৈরি করেন। ঔপনিবেশিক শাসনের পর বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং রাজনৈতিক ইতিহাস এটিকে দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে বৈচিত্র্যময়, কিন্তু স্থিতিশীল রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর একটি কেন্দ্রে পরিণত করেছে (Van Schendel, 2009)।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার এই ঐতিহ্য নতুন করে প্রাসঙ্গিক হয়েছে ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে। দীর্ঘদিনের একদলীয় শাসনের বিরুদ্ধে তরুণ নেতৃত্ব যে গণতান্ত্রিক সংস্কারের ধারা শুরু করেছে, তা শুধু দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সমীকরণ বদলায়নি, বরং আঞ্চলিক ভূ-রাজনীতিতেও বাংলাদেশের সম্ভাবনাকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে। তরুণদের নেতৃত্বে পরিচালিত বাংলাদেশ একটি নতুন আঞ্চলিক শক্তি হয়ে উঠতে পারে, যা দক্ষিণ এশিয়ায় একটি উদার গণতান্ত্রিক বিকল্প হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম।

ভারত-পাকিস্তান দ্বন্দ্ব এবং বাংলাদেশের কৌশলগত অবস্থান

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার ঐতিহাসিক বৈরিতা দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক সংহতির পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই দুই দেশের মধ্যে সামরিক প্রতিযোগিতা, কাশ্মীর ইস্যু এবং কৌশলগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা সার্ককে কার্যত অকার্যকর করে তুলেছে (Bajpai, 2017)। এই অবস্থায় বাংলাদেশ তৃতীয় শক্তি হিসেবে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক নেতৃত্বের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে। একদিকে ভারত তার আঞ্চলিক নেতৃত্ব ধরে রাখতে চায়, কিন্তু হিন্দুত্ববাদী জাতীয়তাবাদ এবং মুসলিম সংখ্যালঘুদের প্রতি বৈষম্যমূলক নীতি তাকে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলোর জন্য আদর্শ মডেল হতে বাধা দিচ্ছে (Gupta, 2020)। অন্যদিকে পাকিস্তান অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অর্থনৈতিক সংকটে জর্জরিত, যার ফলে আঞ্চলিক নেতৃত্বে তার ভূমিকা দুর্বল হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশ, তুলনামূলকভাবে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে এবং সামাজিক উন্নয়ন সূচকেও উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে (World Bank, 2023)।

বাংলাদেশের এই কৌশলগত অবস্থান দক্ষিণ এশিয়ায় একটি নতুন শক্তির আবির্ভাবের ইঙ্গিত দেয়। সাম্প্রতিক গণঅভ্যুত্থানের ফলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক কাঠামো গণতান্ত্রিক চেতনাকে নতুনভাবে সংহত করার দিকে ধাবিত হচ্ছে, যা একে দক্ষিণ এশিয়ার একটি আদর্শ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। যদি বাংলাদেশ কূটনৈতিকভাবে দক্ষতার সাথে ভারত-পাকিস্তান বিরোধের বাইরে থেকে আঞ্চলিক সহযোগিতার একটি নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে, তবে এটি ‘ডি ফ্যাক্টো’ আঞ্চলিক নেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে।

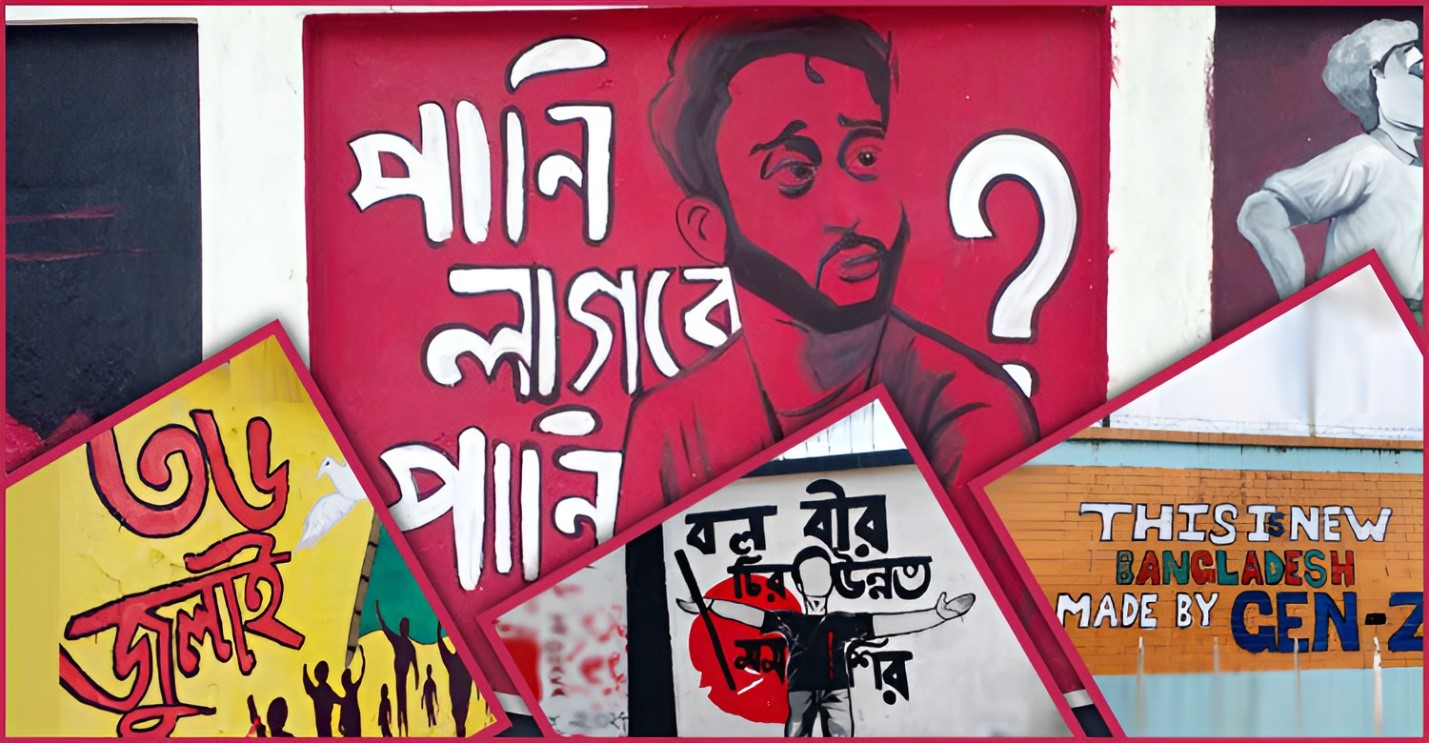

২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থান: বাংলাদেশের রাজনৈতিক নতুনত্ব

২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থান কেবলমাত্র একটি সরকার পতনের আন্দোলন ছিল না; এটি তরুণদের নেতৃত্বে একটি নতুন রাজনৈতিক দর্শনের উত্থানও নির্দেশ করে। কোটা আন্দোলন থেকে শুরু হলেও এই অভ্যুত্থানের মূল চেতনা ছিল জবাবদিহিতামূলক সরকার ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক স্বচ্ছতা, এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নিশ্চিত করা। বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় এটি এক ধরনের নতুন সংযোজন, যেখানে তরুণ নেতৃত্ব আগের প্রজন্মের রাজনীতির দুর্নীতি ও একনায়কতন্ত্রের বিকল্প হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে (Jeffrey & Young, 2021)।

এটি আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বদলে দিতে পারে। অতীতে বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ছিল প্রধানত ক্ষমতাসীন দলের ক্ষমতা কেন্দ্রীভূতকরণের ইতিহাস। কিন্তু গণঅভ্যুত্থানের ফলে উদ্ভূত নতুন রাজনৈতিক চেতনা বাংলাদেশকে এমন এক মডেল রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পারে, যেখানে গণতন্ত্র, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, এবং সাংস্কৃতিক বহুমাত্রিকতা একসঙ্গে সহাবস্থান করতে পারে।

দক্ষিণ এশিয়ায় শক্তিশালী আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা: ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও অন্যান্য সংগঠনের বিশ্লেষণ

আধুনিক বিশ্বব্যবস্থায় আঞ্চলিক সহযোগিতা কেবল অর্থনৈতিক উন্নয়ন নয়, বরং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, নিরাপত্তা ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের ক্ষেত্রেও অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU), আসিয়ান (ASEAN) এবং আফ্রিকান ইউনিয়নের (AU) মতো সংগঠনগুলো প্রমাণ করেছে যে আঞ্চলিক সংহতি কিভাবে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সামগ্রিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে পারে। বিপরীতে, দক্ষিণ এশিয়ায় দীর্ঘদিন ধরে একটি কার্যকর ও শক্তিশালী আঞ্চলিক সহযোগিতা কাঠামোর অভাব লক্ষ্য করা গেছে, যার ফলে এই অঞ্চল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং কৌশলগত ভারসাম্যে পিছিয়ে আছে। সার্ক (SAARC) এই অভাব পূরণের চেষ্টা করলেও এটি কার্যত অকার্যকর হয়ে পড়েছে, যার প্রধান কারণ সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যকার ঐক্যের অভাব, দ্বিপাক্ষিক রাজনৈতিক বিরোধ এবং কাঠামোগত দুর্বলতা (Dash, 2008)। ইউরোপীয় ইউনিয়ন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ইউরোপের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের একটি সফল উদাহরণ। ১৯৫১ সালে ইউরোপিয়ান কোল অ্যান্ড স্টিল কমিউনিটি (ECSC) গঠনের মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া এই উদ্যোগ পরবর্তী দশকগুলোতে ক্রমান্বয়ে প্রসারিত হয় এবং আজ এটি বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। ইউরোপীয় ইউনিয়নের সবচেয়ে বড় শক্তি হলো সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে অভিন্ন বাজার, মুক্ত বাণিজ্য, একক মুদ্রা (ইউরো) এবং রাজনৈতিক সংহতি। এর ফলে ছোট এবং অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাষ্ট্রগুলোরও বিশ্ব বাণিজ্যে অংশগ্রহণ সহজ হয়েছে, যা দক্ষিণ এশিয়ার মতো অঞ্চলে বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় (Moravcsik, 1998)।

এশিয়ার আরেকটি সফল আঞ্চলিক সংগঠন আসিয়ান (ASEAN)। সংগঠনটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, কৌশলগত নিরাপত্তা এবং সাংস্কৃতিক সহযোগিতার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। ১৯৬৭ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সংগঠনটি ধীরে ধীরে একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক ব্লকে পরিণত হয়েছে, যার প্রধান কারণ সদস্য দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক আস্থার বিকাশ এবং দ্বিপাক্ষিক বিরোধগুলোর সমাধান করার জন্য একটি কার্যকর কূটনৈতিক কাঠামো তৈরি করা (Acharya, 2009)। দক্ষিণ এশিয়ায় এ ধরনের কাঠামোর অনুপস্থিতি স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, যেখানে ভারত ও পাকিস্তানের দীর্ঘমেয়াদী বৈরিতা সার্ককে অকার্যকর করে তুলেছে।

সার্কের ব্যর্থতার মূল কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক অনাস্থা এবং সহযোগিতার অভাব। ভারতের আঞ্চলিক আধিপত্যবাদী নীতি এবং পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল পররাষ্ট্রনীতি সার্কের কার্যকারিতা ব্যাহত করেছে (Bajpai, 2017)। এ ছাড়া, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর অর্থনৈতিক কাঠামো এবং কূটনৈতিক অবস্থান একে অপরের পরিপূরক হওয়া সত্ত্বেও এই অঞ্চল এখনো আন্তঃবাণিজ্য এবং সংযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়েছে। অথচ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন বা আসিয়ানের মতো সংগঠনগুলো প্রমাণ করেছে যে, রাজনৈতিক সংকট থাকলেও আঞ্চলিক সংহতি ও পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব। দক্ষিণ এশিয়ায় একটি কার্যকর আঞ্চলিক সহযোগিতা কাঠামো গঠনের প্রয়োজনীয়তা আজ আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি। একদিকে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, অন্যদিকে বৈশ্বিক ভূরাজনৈতিক পুনর্গঠনের ফলে এই অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে একটি অভিন্ন কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজনীয়তা বেড়ে গেছে। বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, শ্রীলঙ্কা এবং ভুটানের মতো দেশগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে অভিন্ন সংকটের মুখে রয়েছে, যা একটি কার্যকর আঞ্চলিক সহযোগিতা কাঠামো ছাড়া সমাধান করা সম্ভব নয় (Uddin, 2022)।

তাছাড়া, দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক বাস্তবতা পরিবর্তিত হচ্ছে। বাংলাদেশ ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে একটি নতুন রাজনৈতিক ধারায় প্রবেশ করেছে, যেখানে তরুণ নেতৃত্ব কৌশলগতভাবে আঞ্চলিক সংহতির পক্ষে একটি শক্তিশালী অবস্থান গ্রহণ করতে পারে। বর্তমান বৈশ্বিক শক্তিগুলোর মধ্যে নতুন মেরুকরণ এবং ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী সংঘাতের কারণে বাংলাদেশ একটি নতুন আঞ্চলিক নেতৃত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে, যা দক্ষিণ এশিয়ায় সহযোগিতার নতুন দ্বার উন্মোচন করবে। সার্বিকভাবে, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, আসিয়ান এবং অন্যান্য আঞ্চলিক সংগঠনের সাফল্য থেকে শিক্ষা নিয়ে দক্ষিণ এশিয়াকে একটি নতুন, কার্যকর, এবং কৌশলগতভাবে সুসংগঠিত আঞ্চলিক সহযোগিতা কাঠামো গড়ে তুলতে হবে। একমাত্র পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমেই এই অঞ্চল অর্থনৈতিক উন্নয়ন, নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন করতে পারবে। যদি দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো আঞ্চলিক প্রতিযোগিতার বদলে পারস্পরিক সংহতির পথ বেছে নেয়, তবে এটি একবিংশ শতাব্দীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূরাজনৈতিক শক্তি হয়ে উঠতে পারে।

দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের নেতৃত্বের সম্ভাবনা

বাংলাদেশ যদি তার অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কূটনৈতিক ভারসাম্য ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার ধারা বজায় রাখতে পারে, তাহলে এটি দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র দেশ হতে পারে, যা ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে একটি ভারসাম্য রক্ষাকারী শক্তি হিসেবে কাজ করতে পারে। বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৬-৭% হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা দক্ষিণ এশিয়ার গড় প্রবৃদ্ধির চেয়ে বেশি (IMF, 2023)। একইসঙ্গে, শ্রমনির্ভর অর্থনীতি ও পোশাকশিল্পের বৈশ্বিক বাজারে আধিপত্য বাংলাদেশকে একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তবে বাংলাদেশের মূল কৌশলগত সুবিধা হলো তার বহুসংস্কৃতির ঐতিহ্য এবং উন্মুক্ত রাজনৈতিক পরিমণ্ডল। বেঙ্গল বেসিনের ঐতিহাসিক সংযোগ এবং সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদ বাংলাদেশকে এমন এক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে পারে, যা দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন মতাদর্শ ও জনগোষ্ঠীকে সংযুক্ত করতে পারে। এটি আঞ্চলিক রাজনীতিতে একটি নতুন শক্তির উত্থানকে নির্দেশ করে, যেখানে বাংলাদেশ শুধুমাত্র অর্থনৈতিক শক্তি নয়, বরং কূটনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে দক্ষিণ এশিয়ার ভবিষ্যৎ নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক নেতৃত্বের পথে বাংলাদেশ

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও অর্থনৈতিক সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছেন। তিনি স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন, বাংলাদেশ শুধুমাত্র নিজস্ব উন্নয়নের দিকে তাকিয়ে নেই, বরং দক্ষিণ এশিয়ার এক নতুন আঞ্চলিক নেতৃত্ব গঠনের স্বপ্ন দেখছে। নেপাল, ভুটান এবং ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মতো ভৌগোলিকভাবে স্থলবেষ্টিত অঞ্চলের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ হয়ে উঠতে পারে এক গুরুত্বপূর্ণ করিডর। ড. ইউনূসের বক্তব্যে এই আঞ্চলিক সংযোগকে কাজে লাগানোর সম্ভাবনা এবং বাংলাদেশের ভূরাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধির দিকটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট। বাংলাদেশের ভূ-অবস্থানই তাকে এই আঞ্চলিক নেতৃত্বের সম্ভাবনা এনে দিয়েছে। ভারত ও চীনের মতো দুই বৃহৎ শক্তির মাঝখানে অবস্থান করার ফলে বাংলাদেশ স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি সংযোগকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। ড. ইউনূসের মতে, এই দুই শক্তিধর রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক গতি যেহেতু অনেক বেশি, বাংলাদেশ তাদের প্রবাহের অংশ হয়ে নিজেও সমানভাবে এগিয়ে যাবে। তিনি এটিকে শুধুমাত্র একটি সম্ভাবনা হিসেবে নয়, বরং এক বাস্তবসম্মত সুযোগ হিসেবে তুলে ধরেছেন। তাঁর ভাষায়, “আমাদের ফেলে যেতে পারবে না, তাদের বাতাসে আমরাও উড়তে থাকব।” অর্থাৎ, বাংলাদেশ এখন আর শুধু প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর ছায়ায় নয়, বরং সমানতালে একটি শক্তিশালী আঞ্চলিক অর্থনৈতিক খেলোয়াড় হিসেবে আবির্ভূত হতে চলেছে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য উপকূলভূমি ও সমুদ্রবন্দর ব্যবহারের যেপরিকল্পনার কথা ড. ইউনূস বলেছেন, তা দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক সংযোগ বৃদ্ধিতে একটি নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারে। মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর এবং অন্যান্য সম্ভাব্য নৌবন্দরগুলোকে কেন্দ্র করে একটি বৃহৎ ট্রানজিট ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে বাংলাদেশ শুধু নিজের নয়, বরং নেপাল, ভুটান এবং ভারতের সেভেন সিস্টার্স রাজ্যগুলোর জন্যও প্রবেশদ্বার হয়ে উঠতে পারে। এটি দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনৈতিক বিন্যাসে এক নতুন অধ্যায় রচনা করবে, যেখানে বাংলাদেশ হবে মূল প্রবাহপথের কেন্দ্রবিন্দু। ড. ইউনূসের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব এখন আর কেবলমাত্র জাতীয় উন্নয়ন নিয়ে ভাবছে না, বরং দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তর ভূরাজনৈতিক বাস্তবতাকে মাথায় রেখে একটি বহুমুখী অর্থনৈতিক ও কৌশলগত অবস্থান তৈরির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তার ভাষায়, “আমরা একসঙ্গে অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলতে পারি। আমাদের সমুদ্রবন্দর দিয়ে তাদের মালামাল আনা-নেয়া হবে, আমাদের মালামালও চলবে। এতে আমাদের অর্থনীতি এবং তাদের অর্থনীতি একসঙ্গে সমৃদ্ধ হবে।” এই বক্তব্যই প্রমাণ করে, বাংলাদেশ কেবল সহযোগী রাষ্ট্র হতে চায় না, বরং দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনৈতিক কেন্দ্র হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্য স্থির করেছে।

বাংলাদেশের এই নতুন ভূরাজনৈতিক অবস্থান ও নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে প্রাপ্ত নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতার প্রতিফলন। শেখ হাসিনার দীর্ঘ শাসনের পর তরুণ নেতৃত্ব দেশের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় আঞ্চলিক সমন্বয় ও অর্থনৈতিক সংহতির ওপর জোর দিচ্ছে। ড. ইউনূস এই পরিবর্তনের প্রতিফলন ঘটিয়ে দেখিয়েছেন, বাংলাদেশ এখন আর পেছনে পড়ে থাকা একটি দেশ নয়; এটি দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক নেতৃত্বের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। তাঁর ভাষায়, “এটি মহা শক্তিধর অর্থনীতি তৈরি হবে।” বাংলাদেশের এই স্বপ্ন শুধু কৌশলগত দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, বরং এক বাস্তব সম্ভাবনার ওপর ভিত্তি করেই গঠিত হয়েছে। নেপাল ও ভুটানের মতো স্থলবেষ্টিত দেশগুলোর জন্য এটি সমুদ্রপথের প্রবেশদ্বার হতে পারে, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য এটি আন্তর্জাতিক বাজারে সংযোগের প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে। অন্যদিকে, বঙ্গোপসাগরের বিস্তীর্ণ জলসীমা বাংলাদেশকে ব্লু ইকোনমি ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের একটি কেন্দ্রে পরিণত করার সুযোগ এনে দিয়েছে।

উপসংহার

২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক অবস্থানের পুনঃসংজ্ঞার সুযোগ করে দিয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার বিদ্যমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ এক নতুন সম্ভাবনার নাম, যেখানে এটি ভারত-পাকিস্তান দ্বন্দ্বের বাইরে থেকে আঞ্চলিক নেতৃত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে। ভৌগলিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে বাংলাদেশের এই নতুন অবস্থান কেবল দেশটির অভ্যন্তরীণ রাজনীতির জন্যই গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং গোটা দক্ষিণ এশিয়ার জন্যই এটি একটি সম্ভাবনাময় নতুন অধ্যায় হয়ে উঠতে পারে।

বাংলাদেশের ভূগোল ও ইতিহাস এই নতুন ভূমিকাকে সম্ভাবনাময় করে তুলেছে। বঙ্গোপসাগরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বন্দরনির্ভর অর্থনীতি, ভারত ও চীনের মধ্যবর্তী অবস্থান এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রবেশদ্বার হিসেবে বাংলাদেশের কৌশলগত গুরুত্ব ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। একই সঙ্গে, অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিবর্তন ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাফল্য বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের জন্য একটি মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। অর্থনৈতিকভাবে, বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম দ্রুত বিকাশমান অর্থনীতির দেশ। পোশাকশিল্পের মতো রপ্তানিমুখী খাতের পাশাপাশি তথ্যপ্রযুক্তি, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও অবকাঠামো উন্নয়নেও বাংলাদেশের বৈশ্বিক চাহিদামাফিক উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনা রয়েছে। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা গেলে বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ একটি নির্ভরযোগ্য গন্তব্যে পরিণত হতে পারে, যা একে আঞ্চলিক নেতৃত্বের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

অন্যদিকে, বাংলাদেশের কূটনৈতিক কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি দক্ষিণ এশিয়ার ভূরাজনীতিতে একটি নতুন সমীকরণ তৈরি করতে পারে। ঐতিহাসিকভাবে ভারত ও পাকিস্তানের প্রভাব বলয়ে আবদ্ধ থাকা দেশগুলো এখন বিকল্প নেতৃত্বের সন্ধান করছে, যা বাংলাদেশকে একটি নিরপেক্ষ ও মধ্যস্থতাকারী শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার সুযোগ এনে দিতে পারে। এ ছাড়া, বাংলাদেশ যদি আঞ্চলিক সংযোগ প্রকল্পগুলোতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে, যেমন—পদ্মা রেল সংযোগ, সোনাদিয়া গভীর সমুদ্রবন্দর বা ভারত-মিয়ানমার-চীন সংযোগ প্রকল্প, তবে এটি দক্ষিণ এশিয়ার বাণিজ্যিক ও কৌশলগত কেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। তবে এই সম্ভাবনাগুলো বাস্তবায়ন করতে হলে বাংলাদেশকে অভ্যন্তরীণভাবে গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে হবে এবং বহির্বিশ্বের সঙ্গে আরও সুসংহত পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করতে হবে। বিশেষ করে, ভারতের সঙ্গে সমতা বজায় রেখে সম্পর্ক স্থাপন, চীনের সঙ্গে বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষা করা এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে বহুমাত্রিক সহযোগিতা বাড়ানো বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হবে।

সার্বিকভাবে, ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশ শুধু অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতেই পরিবর্তন আনেনি, বরং এটি একটি নতুন আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশের দ্বারপ্রান্তে রয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার বিদ্যমান রাজনৈতিক কাঠামোর বাইরে গিয়ে বাংলাদেশ যদি সংহতি, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও কৌশলগত ভারসাম্যের দিকে অগ্রসর হয়, তবে এটি শুধু নিজ দেশের নয়, বরং গোটা অঞ্চলের ভবিষ্যৎ পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

তথ্যসূত্রঃ

Acharya, A. (2009). Constructing a security community in Southeast Asia: ASEAN and the problem of regional order (2nd ed.). Routledge.

Bajpai, K. (2017). India and the South Asian security complex. Routledge.

Dash, K. C. (2008). Regionalism in South Asia: Negotiating cooperation, institutional structures. Routledge.

Gupta, A. (2020). Hindutva and the South Asian geopolitics. Oxford University Press.

International Monetary Fund. (2023). Regional economic outlook: Asia and Pacific. https://www.imf.org/en/Publications/REO/APAC

Jeffrey, C., & Young, S. (2021). Protests and political change in South Asia. Palgrave Macmillan.

Moravcsik, A. (1998). The choice for Europe: Social purpose and state power from Messina to Maastricht. Cornell University Press.

Uddin, M. (2022). Climate change and regional cooperation in South Asia: Challenges and prospects. Springer.

Van Schendel, W. (2009). A history of Bangladesh. Cambridge University Press.

World Bank. (2023). South Asia economic focus. https://www.worldbank.org/en/region/sar/publication/south-asia-economic-focus